Dès le milieu du XIXème siècle, l’économie mondiale et les échanges s’accélèrent, ce qui permet le développement de la mondialisation en Asie. Dans cet article, on t’explique les raisons qui ont permis le développement de l’Asie avec un tour d’horizon des nouveaux acteurs de l’économie à l’international !

Prêt ? C’est parti ! 🚀

Japon, premier pays industrialisé d’Asie 🏆

Un boom économique 💥

Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, l’archipel japonais destitue son Shogun. Le pouvoir bascule dans les mains de l’empereur. C’est la fin d’une stabilité politique qui dure depuis plus de 250 ans.

À l’époque, le Shogun menait une politique nationaliste, le « sasoku » poussant le pays à s’isoler du monde et à se renfermer sur lui-même, craignant l’expansionnisme européen en Asie à cette époque.

💡 Le savais-tu ?

Le mot Shogun est l’abréviation de “seiitaishōgun”, cela se traduit par “grand général pacificateur des barbares”. Même s’il y avait un empereur, pendant le shogunat, il avait peu de pouvoir. Le Shogun est un titre donné à un seigneur faisant de lui le dirigeant politique du Japon et le chef des armées.

👉 En 1868, le pays est victime d’un coup d’État, c’est la restauration de l’empire. L’archipel japonais sort de son isolement et se lance dans le commerce avec les pays occidentaux en ouvrant l’accès à ses ports stratégiques.

Le Japon exporte principalement de la soie et du coton dans un premier temps. Les excédents commerciaux que cela génère lui ont permis de substituer ses importations à une production nationale et de développer son industrie encore plus rapidement.

En 1880, sous l’impulsion de l’état, l’agriculture se modernise et les Japonais prennent les pays occidentaux comme modèles. S’ensuivit le développement du rail et des premiers chantiers navals pour moderniser les ports de l’archipel. Dans cette lancée, l’état japonais entame également l’ouverture de nombreuses mines et entame véritablement son industrialisation.

À cette période, le pays connait un rapide développement de sa sidérurgie, avec une production partant de presque rien à la fin du XIXème siècle, pour atteindre 700,000 tonnes dans les années 1930.

👉 “Fukoku kyōhei” était la devise de l’empereur pendant l’ère Meiji :

Enrichir le pays et renforcer l’armée

Devise de l’empereur du Japon

Ère Meiji

Grâce à ce virage opéré pendant l’ère Meiji, l’archipel a connu un premier boom économique. Le résultat : En 1870, deux ans après la restauration de l’empereur, le PIB par habitant du Japon correspondait à 30 % de celui des États-Unis.

La croissance du Japon est exponentielle jusqu’au drame de la Seconde Guerre mondiale avec les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki le 6 août 1945.

À lire aussi

Si tu souhaites en savoir plus sur les événements d’Hiroshima, il faut découvrir la bataille de Pearl Harbor 🛩️

Le miracle économique japonais 🌟

Après ces événements, le pays est en ruine et ne dispose pas de levier économique pour se relever. C’est le retour à la case départ, mais cette fois-ci sous la tutelle des États-Unis.

S’ensuivit une série d’événements qui ont permis un second boom économique. C’est ce qu’on appelle « le miracle économique japonais ».

📌 En 1948 est signé le plan Dodge, un accord financier avec les États-Unis, qui prévoit d’annuler les dettes de guerre du pays pour permettre sa relance économique.

📌 En 1950 éclate la guerre de Corée qui permet de stimuler l’industrie japonaise grâce à d’importantes commandes émises par les États-Unis.

À cette période, l’archipel connait également un regain démographique important, notamment dans les espaces ruraux, ce qui lui fournit une main-d’œuvre très nombreuse favorisant grandement son développement interne.

Sous la tutelle américaine, les Japonais décident d’envoyer une majorité d’étudiant aux États-Unis afin d’acquérir un haut niveau de qualification grâce aux connaissances scientifiques et technologiques en Occident. Une méthode qui a permis au pays de former sa main-d’œuvre et de ramener des compétences et des connaissances sur son sol.

L’économie japonaise rebondit de nouveau jusqu’à devenir la seconde puissance économique en 1973 jusqu’au début des 90’s. Elle représentait 7,7 % du PIB mondial contre 3 % en 1950. Le pays était alors leader du monde de la banque, de l’industrie de l’électronique et de l’automobile.

À la fin des années 1980, une bulle spéculative éclate dans le pays, l’urgence de la crise force un rapatriement des capitaux américains. Après ça, l’archipel connait une longue décennie de stagnation qui marque la fin de sa rapide croissance et une dévaluation du Yen. Les économistes s’y réfèrent sous le nom de la « décennie perdue ».

💡 Qu’est-ce qu’une bulle spéculative ?

Le prix d’une action est fixé par rapport à la somme des bénéfices potentiels qu’elle peut rapporter. Une bulle spéculative commence à se former quand une première hausse du prix de l’action permet d’anticiper de futures hausses. L’action devient alors attractive et mobilise de nouveaux investisseurs.

La hausse du prix de l’action s’alimente donc elle-même. La bulle grossit quand l’augmentation du prix dépasse le prix initial pendant une longue période. Enfin, la bulle éclate quand le prix revient à la normale, tout l’argent investi s’évapore.

Besoin d’un prof particulier de géopolitique ? ✨

Nos Sherpas sont là pour t’aider à progresser et prendre confiance en toi !

La théorie du vol d’oies sauvages 🕊

Il s’agit d’un modèle économique théorisé par l’économiste japonais Kaname Akamatsu en 1937.

Son principe est simple. Akamatsu décrit un modèle dans lequel un pays se lance dans un processus d’industrialisation en se concentrant sur la fabrication d’un produit qui ne demande que très peu de savoir-faire et de technicité. Grâce à son industrialisation, le pays fabricant peut devenir exportateur de ce même produit.

Lorsqu’il devient exportateur auprès de ses voisins, le pays exportateur abandonne la production et l’exportation de ce même produit pour se concentrer sur un nouveau produit avec une plus forte valeur ajoutée.

👉 L’abandon permet aux pays voisins (alors dépendant des exportations du producteur) d’initier leur industrialisation à leur tour avec une production nationale.

On peut donc en tirer quatre phases :

- Phase 1 : Le pays fait son industrialisation, il produit et exporte un produit

- Phase 2 : Il abandonne la production pour se concentrer sur un produit avec plus de valeur

- Phase 3 : Les pays dépendants substituent l’importation par une production nationale

- Phase 4 : Les pays voisins lancent leur industrialisation sur le même procédé.

Depuis l’élaboration de cette théorie économique, on a pu observer l’application du modèle au travers du développement du Japon d’après-guerre puis des « quatre dragons » (Singapour, Taiwan, Hong Kong, Corée du Sud). Après l’an 2000, on voit apparaître la seconde génération des nouveaux pays industrialisés (NPI) à savoir l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande, on les appelle aussi les « quatre tigres ».

Le fonctionnement de ce modèle économique en Asie a pu prospérer grâce à deux paramètres importants :

📌 La création des zones franches Chinoise pour attirer l’investissement et l’activité industrielle.

📌 Un appui du Fonds Monétaire International pour l’industrialisation de l’Asie de l’Est.

👉 Selon l’Organisation Mondiale du Commerce à l’époque de sa création en 1995, l’Asie incarnait le second pôle commercial mondial après l’Europe regroupant 35 % du commerce mondial.

💡 Le savais-tu ?

Les zones franches (à ne pas confondre avec les ZES : zones économiques spéciales) sont des zones économiques et douanières rattachées à une zone géographique, à une ville ou à une zone portuaire. La fiscalité qui s’applique dans ces zones est différentes de celles à l’échelle nationale.

Par exemple, les marchandises qui y transitent ne sont pas considérées comme présentes sur le territoire national. C’est l’équivalent du “duty-free” que tu peux croiser à l’aéroport.

L’Asie orientale dans la mondialisation : Les quatre Dragons 🐉

Si les Japonais avaient pris beaucoup d’avance avant la Seconde Guerre mondiale, les régions de Singapour, de Taïwan et la Corée du Sud étaient très en retard économiquement. En 1950, ce sont majoritairement des régions rurales qui ne disposent pas d’une économie de marché. À titre d’exemple, le PIB de la Corée du Sud à cette époque était inférieur à celui du Sénégal.

Grâce aux sérieux coups de pouce de l’archipel japonais, “les quatre dragons” ont pu se doter d’une industrie forte et de miser sur leur avantage géographique : l’ouverture sur la mer.

Singapour

En 1956, l’entrepreneur Malcolm Lean invente le conteneur, ce qui permet aux petits états asiatiques d’accéder à des marchés lucratifs à l’international et de développer leurs échanges, notamment dans des secteurs à forte demande où ils se spécialisent.

Entre 1980 et 1990, Singapour commence à se faire une place dans le monde en devenant une destination commerciale incontournable surtout grâce à son port, le plus important d’Asie à l’époque.

L’afflux d’activités à Singapour permet à l’État de générer un capital important qu’il réinjecte dans son système éducatif afin de développer les qualifications de sa main-d’œuvre.

👉 La cité-État devient rapidement une place des affaires qui surfe sur la tendance du libéralisme et joue de son attractivité économique pour attirer des investisseurs étrangers.

La Corée du Sud

Après la signature de l’armistice en 1953 mettant fin à la guerre de Corée, le Général Park Chung-Hee arrive au pouvoir. Entre 1960 et 1970, la Corée du Sud connait, elle aussi, une intense période de développement.

Sur le modèle japonais, le gouvernement sud-coréen privilégie une substitution des importations par une industrie nationale soutenue par des investissements.

Dans les années 1960, le pays devient autosuffisant dans la métallurgie et est désormais capable de rivaliser avec des géants comme l’Europe et les États-Unis.

Comme l’a fait son voisin nippon, dans les 70’s la Corée procède à un nouveau virage stratégique et se spécialise dans la construction navale et automobile.

Grâce une épargne salariale importante et le passage à une société de consommation de masse, booster par l’afflux d’investissements étrangers, la Corée arrive à se doter d’une « croissance autoentretenue » qui lui permet de surmonter les chocs pétroliers.

Dans les années 1980, l’industrie sud-coréenne se tourne vers les nouvelles technologies et la recherche. C’est notamment à cette période que de grands groupes automobiles comme Kia ou Hyundai arrivent à s’imposer sur le marché international. De la même façon, le groupe Samsung devient rapidement un pilier du secteur des nouvelles technologies. 📱

👉 En résumé, le cœur de la stratégie de développement sud-coréenne repose sur une politique d’exportation et une spécialisation dans des secteurs à forte compétitivité. (Sidérurgie, constructions navales, automobile, électronique et semi-conducteur.)

Taïwan et Hong Kong

Au milieu du XXème siècle, pendant que la République Populaire de Chine (RPC) était plongée dans le communisme avec la révolution de Mao, Taïwan s’est tourné vers une stratégie différente.

Le gouvernement de Taïwan a choisi de libéraliser son secteur agricole pour augmenter sa production et permettre une augmentation des revenus des paysans.

Au cours de la décennie, cette libéralisation a permis à Taïwan de dégager des excédents qui ont été investis à l’étranger. Les profits accumulés ont été réinvestis dans l’achat de matières premières, de machineries et de matériaux qui ont permis de bâtir son industrie.

À la même période, Hong Kong, de son côté, profite du commerce textile grâce aux réseaux commerciaux britanniques. En effet, les Anglais avaient colonisé la métropole en 1841 et avait conservé leur autorité depuis.

Sa spécialisation dans le domaine lui permet de se faire rapidement une place sur les marchés internationaux.

Le succès de ses exportations lui a permis de se tourner vers les secteurs du commerce et des services, notamment vers la Chine continentale.

Son modèle économique lui permet d’être très attractives, surtout en raison de l’absence de taxe ou a des taux très avantageux pour le développement de l’activité. Après l’an 2000, Hong Kong devient la troisième place financière la plus importante après New York et Londres.

💡 Le savais-tu ?

Dans les faits, Hong Kong est une région administrative spéciale et Taïwan est une région administrative indépendante sur les plans politique, diplomatique et militaire par rapport au continent. Elles sont considérées comme des provinces chinoises et à ce titre RPC refuse toute relation diplomatique avec les pays qui reconnaissent leur indépendance.

On peut expliquer le succès des miracles économiques “des 4 dragons” par la flexibilité de leurs économies et la qualité de leur main-d’œuvre très qualifiée.

Cette qualification de la main-d’œuvre est initiée par des politiques qui misent sur l’éducation et l’enseignement supérieur.

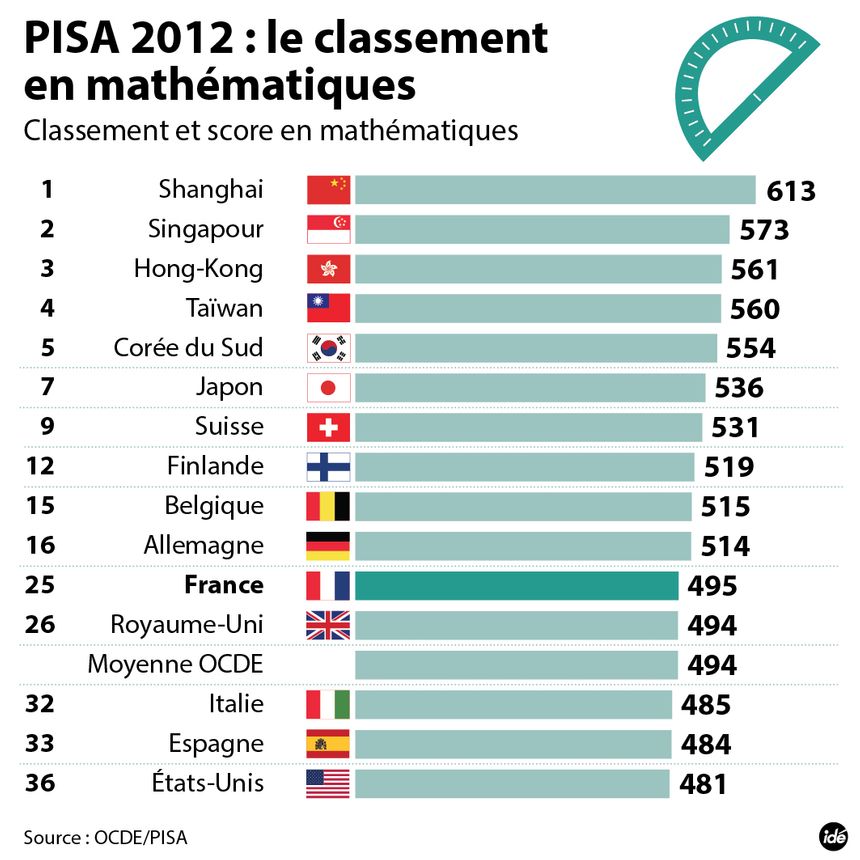

Le résultat de ces politiques est d’ailleurs chiffré puisque des pays comme Singapour, la Chine, le Japon ou la Corée du Sud dominent largement le classement PISA qui évalue tous les quatre ans les compétences des écoliers des pays développés.

À lire aussi

On te recommande notre article sur le statut particulier d’Hong Kong si tu souhaites en savoir plus ! 😇

Ton premier cours particulier de géopolitique est offert ! 🎁

Tous nos profs sont passés par les meilleures écoles de France !

La Chine : successeur au pays du soleil levant 🌅

Dans les années 1950, sous le joug de la révolution maoïste et de la mise en place du régime communiste, la RPC n’a pas pu profiter de la vague de développement économique en Asie.

Vers la fin de la guerre froide, alors que l’URSS vivait ses derniers instants, la RPC décida de s’éloigner de son allié, préférant se concentrer sur son développement économique.

Deng Xiaping arrive au pouvoir et entame une politique de rupture avec l’idéologie communiste en établissant un capitalisme d’état.

Dans les années 1950, sous le joug de la révolution maoïste et de la mise en place du régime communiste, la RPC n’a pas pu profiter de la vague de développement économique en Asie.

Vers la fin de la guerre froide, alors que l’URSS vivait ses derniers instants, la RPC décida de s’éloigner de son allié, préférant se concentrer sur son développement économique. Deng Xiaping arrive au pouvoir et entame une politique de rupture avec l’idéologie communiste en établissant un capitalisme d’état.

À l’image de l’industrialisation de son voisin nippon, Xiaoping met en place son programme « des quatre modernisations » qui consiste à moderniser :

📌 Le secteur de l’agriculture

📌 Le secteur de l’armée

📌 L’industrie

📌 Le secteur de la recherche.

C’est en 1983 que la RPC développe ses Zones Économiques Spéciales, elle représentait à elles seules 1,2 % des exportations dans le monde contre environ 13 % aujourd’hui. Grâce à l’impulsion de l’économie Japonaise, la Chine devient rapidement un pivot du commerce mondial principalement grâce à sa façade pacifique.

👉 À la mort de Deng Xiaoping, Hong Kong est rétrocédé à la RPC en 1997 par le gouvernement britannique, accroissant davantage son poids économique et ses échanges.

💡 Le savais-tu ?

Les Zones Économiques Spéciales sont des villes spécialement conçues pour accueillir des sites de production et des entreprises internationales. Ces ZES ont un régime fiscal spécial qui permet de lever les taxes sur les activités économiques. Leurs nombreux avantages favorisent une délocalisation massive dans les pays d’Asie notamment en RPC, les exemples les plus connus sont Shanghai et Shenzhen.

La RPC profite de sa main-d’œuvre abondante et bon marché pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) afin de développer l’activité économique sur son sol. Elle concentre surtout beaucoup d’investissement venu d’Europe et des États-Unis. C’est à cette période qu’on lui donne le surnom « d’atelier du monde ».

👉 Ce mouvement de concentration d’activité en Chine permet :

- De créer des emplois

- De former les travailleurs chinois,

- Un transfert de technologie aux sociétés nationales

- Alimente le trésor public du gouvernement

Grâce à son ouverture, la Chine devient le premier partenaire commercial à l’échelle internationale et le 1er fournisseur dans de multiples secteurs. Cette nouvelle position lui permet d’investir massivement dans l’accumulation de capital et de se concentrer dans la recherche et développement dans le courant des années 2000.

À la fin du XXème siècle, on observe la formation d’un corridor maritime entre Singapour et la RPC qui permet de passer de l’océan Indien et la mer de Chine vers l’océan Pacifique.

💡 L’anecdote

L’historien François Gipouloux, qualifie cet espace de « Méditerranée Asiatique » en référence au fonctionnement similaire de la mer Méditerranée au 15e siècle.

En conséquence, avec un PIB en hausse constante, la RPC est devenue la deuxième puissance économique derrière les États-Unis, après avoir officiellement dépassé le Japon en 2010. Si on se réfère à la plupart des projections, elle pourrait même se retrouver à la première place avant 2050.

À lire aussi

Si tu souhaites en savoir plus sur le développement de la Chine, découvre le plan made in china 2025 !

L’Asie du Sud-Est dans la mondialisation : des zones économiques transnationales ↔️

L’Asie du Sud-est est composée d’une dizaine de petites nations qui, une fois regroupées, forment un bassin de population qui s’élève à 625 millions de personnes.

Cette zone géographique est notamment très disparate, puisqu’on y compte des centaines des langues, de multiples diasporas chinoises et indiennes et cinq religions différentes (l’Indouisme, le petit et le grand véhicule du Bouddhisme, le Christianisme et l’Islam).

De même sur le plan du développement, cette région est régie par de fortes inégalités. Si par l’exemple, on compare Singapour à la Birmanie, en matière de revenus par habitant, un Singapourien gagne près de 30 fois plus !

En 1976, en dépit de toutes ces différences, 10 pays ont choisi de se regrouper au sein d’une organisation : l’ASEAN, l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est.

💡 Le savais-tu ?

L’association est créée à l’origine par la Thaïlande, Singapour, l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines. Son objectif principal était de contrer la montée du communisme dans le contexte de guerre froide et de s’assurer d’une stabilité entre les états membres.

L’association accueille ensuite Brunei en 1984, le Vietnam en 1995, le Laos et la Birmanie en 1997, et le Cambodge en 1999. La configuration internationale a été largement modifiée avec la succession de crises financière, la fin de l’URSS et en parallèle la montée en puissance de l’inde et de la Chine.

Cette modification du contexte géopolitique et économique a poussé les membres de l’ASEAN de revoir leurs objectifs. Cela s’est traduit par la création en 2015 de la communauté économique de l’ASEAN. Elle repose sur une communauté :

- Politique et de sécurité pour maintenir la paix dans la région

- Socio-culturelle pour développer une identité commune

- Économique pour développer un marché unique.

👉 Aujourd’hui, les pays membres se sont accordés sur des choix budgétaires en faveur de l’éducation, pour développer la qualification de leurs populations. S’ajoute à cela une population croissante dans la région et une urbanisation de plus en plus forte. Tous ces éléments réunis permettent à l’ASEAN d’être compétitive et de peser dans l’économie mondiale, notamment face à la Chine et l’Inde.

💡 Au cours des années 2000, l’ASEAN a signé de nombreux accords économiques de libres échanges avec ces deux pays, en plus de la Corée du Sud, du Japon, mais aussi de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie.

En négociation depuis 2008, le Partenariat économique régional global a été signé en 2020 et mis en application depuis 2022, le projet consiste à fusionner tous les accords signés avec l’ASEAN pour créer une grande zone de libre-échange.

Le problème que rencontre l’ASEAN aujourd’hui repose sur son manque d’unité entre les états membres. C’est difficile de se faire entendre à l’échelle internationale quand on n’arrive pas à parler d’une seule voix.

Besoin d’un prof particulier d’histoire-géographie ? ✨

Nos Sherpas sont là pour t’aider à progresser et prendre confiance en toi.

La mondialisation en Asie de nos jours 🌞

L’Asie orientale, centre du réseau maritime mondial 🧐

La fin du XXème siècle une période marquée par une accélération du commerce international, la période est notamment marquée par la création de l’Organisation Mondiale du Commerce en 1995. Au-delà de la simple gestion des règles sur le commerce international, l’organisme a pu produire de nombreuses statistiques.

On sait qu’à cette période la route commerciale transatlantique est devenue secondaire. Le trafic maritime entre l’Asie et l’Europe s’est accéléré grâce au canal de Suez et la route maritime transpacifique qui relie l’Asie à l’Amérique.

👉 L’OMC dénombrait trois fois plus de conteneurs en transit dans le Pacifique que dans l’Atlantique.

👉 Dans les années 1970, un port sur 10 est asiatique. Aujourd’hui, Shenzhen, Hong Kong et Shanghai font partie des plus grands !

La mondialisation en Asie : des disparités géographiques 🤔

Tu l’auras compris, les places fortes en Asie se situent principalement sur les littoraux où la grande majorité de l’activité est concentrée dans les grandes métropoles.

Au-delà d’une simple concentration de l’activité économique, ces régions d’Asie ont cumulé des fonctions de commandement et un certain pouvoir décisionnel. C’est notamment le cas des places financières comme Hong Kong, Shanghai et Shenzhen en Chine qui font toutes les trois parties du top 10 des plus grandes places boursières dans le monde. Elles sont suivies par Tokyo, Séoul, Taïwan et Singapour.

À lire aussi

L’Asie prévoit l’ouverture de nouveaux canaux commerciaux, si tu souhaites en savoir plus on te recommande notre article sur les nouvelles routes de la soie ! 😎

Pour conclure, la mondialisation en Asie s’est accéléré grâce au développement du commerce dans la région et à l’accroissement des échanges à l’échelle mondiale.

Aujourd’hui, on estime à plus de 80 % le taux d’investissement direct étranger à destination des espaces asiatiques. De la même manière, l’importance du “made in china” qui domine les marchés américains et européens, a fait de la Chine la première puissance exportatrice dans le monde.

![L’Afrique et la mondialisation [HGGSP]](https://adymrxvmro.cloudimg.io/v7/https://sherpas.com/content/uploads/2022/01/pexels-blue-ox-studio-2014342-scaled.jpg)