Alors que la Guerre Froide bat son plein, les Occidentaux commencent à avoir pas mal d’argent, forcément ils veulent le dépenser : c’est l’âge d’or de la société de consommation. Le niveau de vie augmente, de plus en plus de gens peuvent s’acheter une TV ou un lave-vaisselle, on fuit les campagnes pour habiter en ville, les progrès de la médecine font augmenter l’espérance de vie : ce sont les Trente Glorieuses.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin, les économies occidentales vont être frappées de plein fouet par les chocs pétroliers des années 1970. Dans cet article on retrace les événements qui ont mené à une des plus grandes crises de l’économie mondiale.

C’est parti ! 🚀

Le mécanisme derrière les chocs pétroliers ⚙️

Avant de se pencher sur les événements qui ont engendré les chocs pétroliers, il faut d’abord comprendre le mécanisme derrière cette crise, autrement dit, comment une crise externe arrive à provoquer une situation de crise économique.

👉 On parle de choc externe, dans le sens où la crise vient des pays producteurs de pétrole, alors que la France ne l’est pas, par exemple. On peut diviser ce mécanisme de crise en 6 étapes intermédiaires :

1# La hausse du prix du pétrole

Qu’il soit multiplié par trois ou par cinq le prix du baril de pétrole a des effets immédiats, cela crée un déficit chez les États importateurs.

2# Le déséquilibre de la balance commerciale

Les États importateurs de pétrole n’exportent pas assez pour contrer cette hausse des prix. Cela a pour conséquence la montée de tensions sur le taux de change de la monnaie des pays en question. Ce déséquilibre entraîne deux phénomènes parallèles.

3# L’inflation & la baisse de l’activité industrielle

Le pétrole est un vecteur puissant d’inflation, il est présent dans tous les moyens de transport, dans les productions industrielles, etc. À cette époque, on dit de l’inflation qu’elle est “galopante” puisqu’elle dépasse rapidement les 5 % d’augmentation. Les prix des matières premières augmentent et les entreprises répercutent la hausse sur leurs prix de vente.

4# Effondrement de la demande

Les entreprises, pour conserver leur marge, participent à la hausse des prix. La demande chute étant donné que les populations subissent, elles aussi, la hausse des prix, elles perdent du pouvoir d’achat.

On assiste donc à un effondrement de la demande des biens de consommation, d’investissements, parce que les entreprises sont au plus mal et enfin, l’effondrement des importations. Les pays importateurs doivent réduire leur déficit coûte que coûte.

5# Récession économique

Si les entreprises choisissent d’absorber les hausses en dépit de leur marge, elles se mettent en danger en risquant une défaillance, elles fonctionnent de ce fait au ralenti. On parle de récession économique quand le rythme de la croissance diminue par rapport à son potentiel dans une situation économique stable.

6# Chômage et Stagflation

Cette récession pèse sur l’emploi, c’est le début du chômage de masse et l’installation de la stagflation : la combinaison de la stagnation de la croissance et de l’inflation.

À lire aussi

Si tu veux savoir plus sur le contexte de l’époque on te recommande notre article sur la guerre froide 🪖

Ton premier cours particulier d’histoire-géo est offert ! 🎁

Fais-toi guider par un étudiant passé par une des meilleures écoles de France.

Les chocs pétroliers : Le contexte 🧐

Entre les années 1945 et 1975, le pétrole est bon marché, il vient remplacer le charbon comme source d’énergie après la Seconde Guerre mondiale. C’est le principal facteur de croissance économique en Amérique et dans le reste du monde.

La croissance américaine connaît une augmentation fulgurante en étant dopée par une importation massive de pétrole depuis les pays du Golfe Persique où le prix du baril de pétrole avoisinait seulement 2$.

👉 À cette période la demande en pétrole est telle que la production de pétrole dans le monde est passée de 10 millions de barils par jour en 1950 à 40 millions en 1968.

Une grande part des gisements de pétrole de l’époque était contrôlées par “les 7 sœurs”, 7 sociétés américaines et britanniques qui reversaient 50 % des bénéfices engendrés par la vente de pétrole.

Les États producteurs de pétrole, majoritairement arabes n’étaient pas très enchantés par la situation, n’avaient pas le contrôle sur les bénéfices qu’ils touchaient ou la manière de gérer leur propre production. Le fameux “or noir” est un enjeu crucial pour ces États qui sont des pays en voie de développement, ils comptent énormément sur l’exportation du pétrole.

C’est dans ce contexte qu’est fondée l’OPEP en 1960, L’Organisation des pays exportateurs de pétrole. Elle est alors composée de l’Arabie Saoudite, de l’Iran, de l’Irak, du Koweït et du Venezuela.

Son objectif était de permettre aux pays exportateurs de pétrole d’influencer directement le prix du baril du pétrole et de diriger sa production pour avoir un meilleur contrôle sur leur politique de développement. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole s’est rapidement imposée comme une grande force de négociation. Les États membres ont notamment mis fin aux 50 % de bénéfice reversés pour passer à 60 % (du moins sur le papier 🙄).

💡 Le savais-tu ?

L’OPEP compte aujourd’hui 17 membres, en plus de ceux cités précédemment s’ajoute : le Qatar, l’Indonésie, la Libye, les Émirats Arabes Unis, l’Algérie, le Nigeria, l’Équateur, le Gabon, l’Angola, la Guinée équatoriale et le Congo.

Besoin d’un prof particulier d’histoire-géographie ? ✨

Nos Sherpas sont là pour t’aider à progresser et prendre confiance en toi.

Le premier Choc Pétrolier de 1973 💣

Jusqu’ici, on pourrait croire que tout allait pour le mieux, jusqu’en 1967 lorsque l’Égypte et la Syrie décidèrent de former une coalition arabe avec d’autres États voisins pour récupérer les territoires conquis par Israël. S’enclenche alors un conflit en 1973 : la Guerre du Kippour. 💥

Israël était alors soutenu par les États-Unis et les Pays-Bas jusqu’à l’obtention d’un cessez-le-feu. Un profond ressentiment envers les États-Unis s’installe dans les pays arabes. La principale conséquence de ce conflit est la fameuse crise du choc pétrolier de 1973.

L’OPEP décide de faire pression sur les pays occidentaux en faisant grimper unilatéralement le prix du pétrole et en augmentant de 70 % les taxes sur les compagnies pétrolières.

Du jour au lendemain le prix grimpe et passe de 3$ à 12$. Un coup de massue pour les économies occidentales. En plus de cette augmentation, les pays exportateurs de pétrole ont décidé qu’ils réduiraient leur production de pétrole unilatéralement : une réduction de 5 % chaque mois jusqu’à ce qu’Israël décide de se retirer des territoires convoités et que les États-Unis cessent de soutenir le pays.

👉 À ce moment de l’histoire, le pétrole n’est plus une source d’énergie ou un simple produit, c’est une arme politique. Les pays arabes l’ont bien compris, en plus des mesures prises par l’OPEP, chaque État exportateur de pétrole se met à augmenter individuellement le prix de son baril de pétrole.

En conséquence, les prix explosent, cela entraîne un déficit commercial dans la majorité des pays importateurs de pétrole. Pour surmonter cette crise, les pays occidentaux sont obligés de revoir leurs modèles économiques.

C’est ce qu’on appelle un rééquilibrage. Les États-Unis choisissent de baisser leurs importations et d’augmenter leurs exportations. Comme on te l’a expliqué en introduction, cela implique une baisse de l’offre à l’échelle nationale et provoque un ralentissement de la consommation. C’est également un facteur important de la hausse du chômage.

Ce choc pétrolier a également introduit un paramètre essentiel pour produire une crise : l’incertitude. Pour générer des investissements, une économie a besoin d’avoir des prix stables pour qu’on puisse prévoir des bénéfices et des coûts. Si les prix se mettent à varier dans tous les sens, comme c’est le cas à cette période, personne n’a intérêt à investir.

La stratégie des États exportateurs de pétrole est une grande réussite. Quoi de mieux qu’une hausse brutale d’une matière première essentielle pour introduire l’incertitude dans l’économie occidentale ? 😏

Le second choc pétrolier de 1979 🧨

La révolution islamique d’Iran : le rejet de l’Occident 🚫

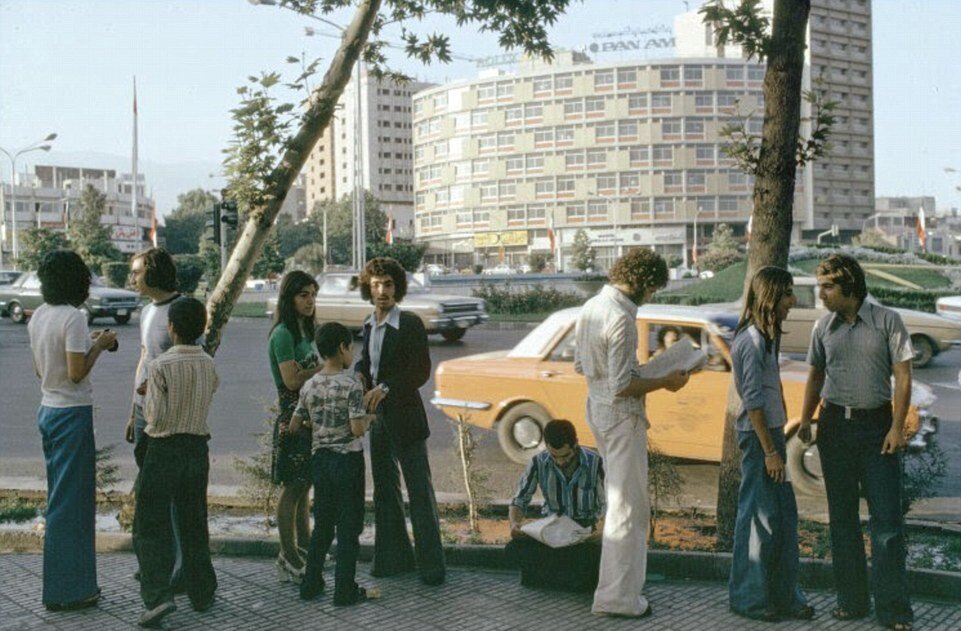

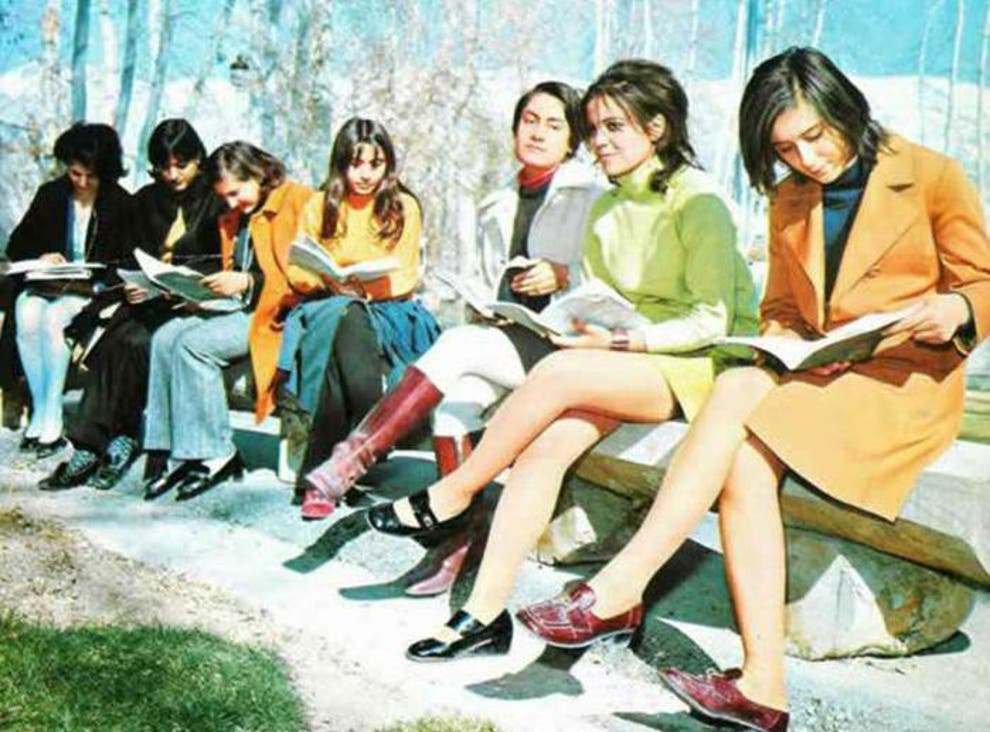

En 1967, le Chah Mohammad Reza Pahlavi est couronné et devient monarque de l’Iran. Il a beaucoup de sympathie pour les États-Unis et pour leur modèle, il souhaite moderniser l’Iran pour en faire une puissance sur la scène internationale. À cette époque, l’Iran se modernise, les femmes s’émancipent et l’Iran s’imprègne de la culture occidentale.

Même si sur le papier ça semblait chouette, le Chah exerçait une politique très autoritaire qui a favorisé l’émergence d’inégalités sociales et de la corruption. Les atteintes à la constitution iraniennes se sont multipliées tout comme les affronts faits à l’Islam, la religion majoritaire du pays.

Malgré de nombreux mouvements de contestation et de violences, le Chah reste sourd à la colère de son peuple. En à peine 10 ans sous son règne, l’Iran devient une véritable dictature. Si bien qu’en 1978, des révoltes éclatent.

L’Ayatollah Khomeini, un chef religieux chiite, qui avait été contraint à l’exil par le pouvoir, prône l’instauration d’une république islamique. On fait souvent référence à ce personnage comme étant le guide de la révolution iranienne.

Le vendredi 8 septembre 1978, le Chad décrète la loi Martiale à Téhéran et dans les principales villes du pays. L’armée réprime dans le sang les manifestants et fait près de 4000 morts.

On se souvient aujourd’hui de ce drame sous le nom de « Vendredi noir ».

En réponse à ces événements, une grève générale s’organise dans le pays et prive le régime de sa principale source de revenus : l’exportation pétrolière. En plus de perdre ces quelques derniers soutiens, le Chah est contraint à la fuite.

La fuite du monarque permet le retour de l’Ayatollah Khomeini après 15 années d’exil. Il fait proclamer la république islamique d’Iran le 1er avril 1979.

💡 L’Ayatollah est nommé guide suprême de la révolution et choisi de diriger l’État jusqu’à l’élection d’un président en capacité de gouverner. Une de ses missions est de vérifier la compatibilité des lois de la nouvelle république avec la charia, la loi islamique.

Le nouveau gouvernement iranien observe une attitude de rejet envers l’Occident. Le gouvernement est réfractaire à l’occidentalisation mondiale et décide de diminuer sa production de pétrole et d’en augmenter le prix.

La guerre entre l’Iran et l’Irak 💥

À cette même période, l’Ayatollah souhaite diffuser le mouvement révolutionnaire de la république islamique à d’autres pays du golfe. Opposé au développement du chiisme iranien et souhaitant s’octroyer les territoires pétrolifères, l’Irak décide d’envahir l’Iran en 1980.

👉 L’effort de guerre qui s’installe dans les deux pays contribue à la baisse de production de pétrole des deux pays qui constitue alors 10 % de la production mondiale. C’est la seconde cause du deuxième choc pétrolier. On passe ainsi d’un baril à 10 $ en 1979 à 40 $ en 1980.

Les États occidentaux se rangent derrière l’Irak renforçant de surcroît l’islamisme politique de l’Ayatollah qui leur est opposé.

Ce second choc pétrolier affecte une fois de plus l’Occident, notamment le Japon puisque l’Iran était sa seule source d’approvisionnement en pétrole à l’époque. Les États occidentaux se sont donc mobilisés pour développer des sources d’énergie de substitutions au pétrole, les deux gagnants sont le nucléaire qui prend de l’ampleur et le charbon qui fait son grand retour.

Suite à cette période, entre 1982 et 1997, c’est ce qu’on appelle la période de discorde entre les membres de l’OPEP. D’autres acteurs du pétrole souhaitent entrer sur le marché, notamment le Venezuela et le Mexique, un rapport de forces supplémentaires s’installe entre l’Occident et les pays du Golfe.

Les membres de l’OPEP se tirent également dans les pattes, ils choisissent la stratégie de l’évincement : une technique qui favorise l’abondance du pétrole pour attirer la demande et faire baisser les prix pour évincer les concurrents. Cette stratégie a pour seul effet de faire énormément varier les prix et contribuer à la poursuite de la crise.

Besoin d’un prof particulier de géopolitique ? ✨

Nos Sherpas sont là pour t’aider à progresser et prendre confiance en toi !

Les chocs pétroliers et leurs conséquences

En résumé, c’est la succession de diverses crises politiques qui ont contribué au contexte de crise économique mondial à la fin de la guerre froide.

👉 C’est surtout cet enchainement de crises économiques qui a permis l’installation sur le long terme des faibles taux de croissance que connaissent aujourd’hui les pays développés.

Dans les pays producteurs, et en particulier en Arabie saoudite, l’augmentation du prix du baril se traduit par des recettes importantes. Elles permettent notamment de moderniser les infrastructures, mais aussi d’investir dans le tourisme et le secteur financier partout dans le monde.

De cette crise, les pays occidentaux ont pu tirer quelques leçons :

📌 Sur le plan économique, c’est la fin des politiques qui préconisent une relance par la consommation et l’inflation des prix.

📌 Le choc pétrolier a mis en évidence que les ressources naturelles, même abondantes ne sont pas inépuisables. Il a par ailleurs mis en lumière la dépendance au pétrole des pays importateurs.

📌 Cette crise énergétique a montré l’importance du commerce de l’énergie, la guerre ne passe pas toujours par les armes.

📌 Elle a également permis l’émergence de nouveaux programmes sur les énergies alternatives et la recherche de nouveaux gisements pétroliers. Certains états comme la France ont choisi de se tourner vers le développement de l’énergie nucléaire.

![[HGGSP] Tout savoir sur l’Holocauste ️](https://adymrxvmro.cloudimg.io/v7/https://sherpas.com/content/uploads/2023/06/holocauste-384x280.jpg)