Tu es en terminale, l’épreuve de philo se rapproche, et le stress commence à grimper ? Pas de panique, on est là pour toi ! Nous t’avons préparé une fiche de révision consacrée à une notion incontournable : la conscience.

Laisse-nous t’emmener à la découverte des pensées de grands philosophes tels que Descartes, Sartre, et bien d’autres. Alors, prêt à explorer l’univers de la conscience ? C’est parti pour un voyage philosophique captivant ! 🌌

Qu’est-ce que la conscience ? 🤔

Avant toute chose, définissons ensemble le terme “conscience” !

Étymologiquement liée au « savoir avec« , du latin cum scientia, la conscience est une notion fondamentale en philosophie.

Concrètement, cela désigne à la fois un état et une activité de l’esprit par lesquels un individu se représente de manière lucide non seulement son propre état mental, mais aussi l’ensemble des objets qui l’entourent. En gros, tu peux l’imaginer comme la lampe de poche de ton esprit qui éclaire ta compréhension de toi-même et du monde qui t’entoure.

Quelle est la différence entre la conscience et l’inconscient ? 🤔

La conscience concerne l’état mental conscient, c’est-à-dire celui dans lequel tu es éveillé, attentif à toi-même et à ce qui t’entoure. C’est l’état dans lequel tu prends des décisions et traites des informations de manière rationnelle.

L’inconscient, quant à lui, englobe des informations, des émotions, des souvenirs et des processus mentaux qui échappent à ta conscience immédiate. Il peut influencer tes pensées et tes comportements de manière indirecte et automatique, sans que tu t’en rendes compte.

La conscience se décline en plusieurs aspects essentiels :

-

La conscience perceptive : c’est-à-dire la perception de soi et du monde ;

-

La conscience réflexive : englobe la conscience de soi en tant que sujet pensant ; La conscience morale : au sens du bien et du mal, autrement dit celle qui guide nos actions éthiques et nos jugements.

-

La conscience morale : au sens du bien et du mal, autrement dit celle qui guide nos actions éthiques et nos jugements.

En fait, elle représente un peu un attribut essentiel de l’humanité. Pour certains philosophes, c’est ce qui permet de distinguer l’homme de l’animal, et reflète en quelque sorte la capacité de l’homme dans son pouvoir de penser, réfléchir et agir en accord avec ses valeurs.

💡 Le savais-tu ?

Nous avons tous voulu savoir, un jour ou l’autre, si les animaux avaient une conscience. Et c’est un sujet qui fait encore beaucoup débat aujourd’hui.

Alors, bien que l’on n’ait pas encore de réponse fixe à ce sujet, figure-toi que certains animaux manifestent des signes de conscience à différents niveaux ! Par exemple, les animaux montrent des réponses à leur environnement, des émotions, ce qui représente une certaine forme d’auto-conscience. Cependant, ces manifestations de conscience peuvent varier considérablement en fonction de l’espèce et de la complexité de l’animal, et sont loin d’être similaires à celles de l’être humain.

En fait, la question de la conscience animale est complexe et continue d’être étudiée. Certains pensent que de nombreux animaux ont une forme de conscience, tandis que d’autres estiment que la conscience varie en fonction des espèces et que certaines sont plus conscientes que d’autres. Et toi, qu’en penses-tu ?

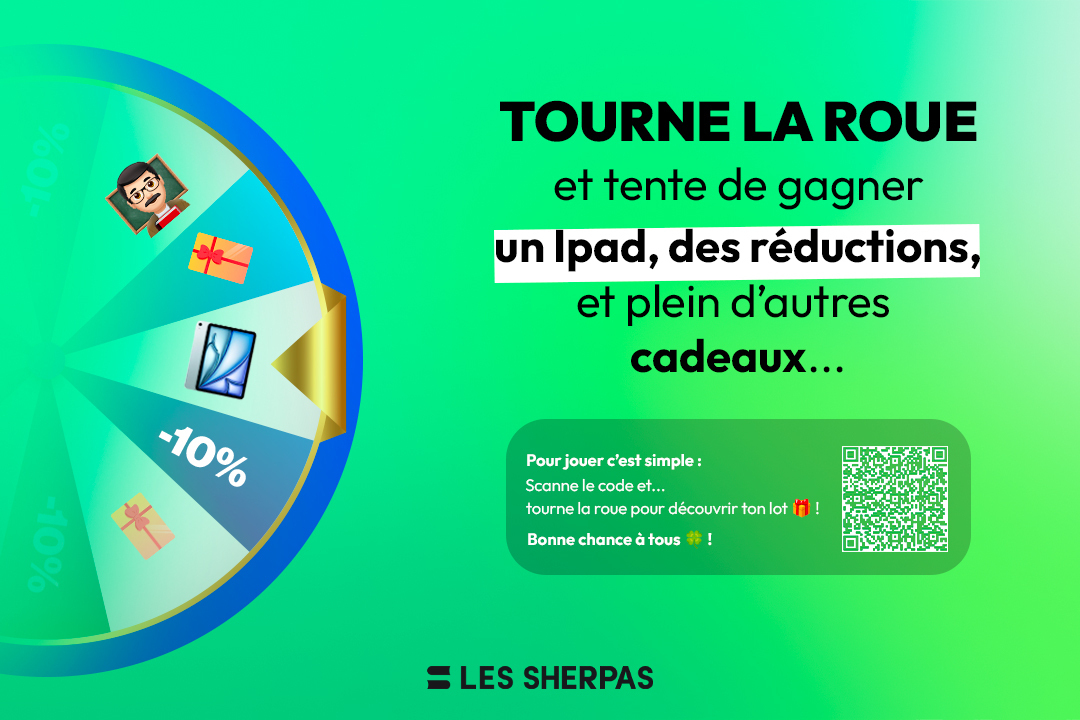

Ton premier cours particulier est offert ! 🎁

Nos profs sont passés par les meilleures écoles et universités.

Les différentes conceptions de la conscience 🌌

Tu l’as peut-être remarqué, la notion de conscience est une énigme philosophique et au fil de l’histoire, de grands philosophes ont développé des conceptions variées de ce phénomène de l’expérience humaine.

Laisse-nous te présenter quelques-unes de ces pensées !

Le dualisme cartésien de René Descartes 📗

René Descartes, ce grand philosophe du 17ᵉ siècle, avait une vision bien particulière de la conscience.

En fait, pour lui, notre esprit et notre corps sont deux choses complètement distinctes.

Descartes a utilisé une formule célèbre pour illustrer cette idée, dont tu as sûrement déjà entendu parler :

Je pense, donc je suis

René Descartes

Ou “cogito, ergo sum” en latin. En d’autres termes, il voulait montrer que même si tout le reste pouvait être mis en doute, le simple fait que tu doutes de quelque chose prouve que tu existes.

Parce que pour douter, il faut penser, et pour penser, il faut avoir un esprit. Donc, tant que tu doutes, tu es sûr d’exister. C’est comme la base inébranlable de toute ta connaissance, ton propre point de départ solide.

Alors, pour Descartes, l’esprit et le corps, bien qu’ils soient connectés, sont deux choses bien distinctes. L’esprit, c’est toi, la pensée, la conscience, tandis que le corps, c’est la machine qui permet à ton esprit de s’exprimer dans le monde.

Cette idée du dualisme cartésien a eu une grande influence sur la philosophie et la science, mais elle a aussi soulevé des questions intéressantes sur la nature de notre esprit et de notre corps. C’est un peu comme un casse-tête philosophique que tu peux explorer encore plus profondément !

Le monisme de Spinoza 📕

Tu as aussi la pensée de Baruch Spinoza, philosophe du 17ᵉ siècle, qui, lui, avait une vision bien différente de la conscience de celle qu’avait Descartes.

Pour Spinoza, tout est interconnecté. C’est-à-dire qu’il pensait que l’univers entier, y compris nous-mêmes, est une seule et même substance. En fait, c’est un peu comme si l’univers était une immense pizza, et chaque portion de cette pizza est liée à toutes les autres.

L’idée clé de Spinoza est ce qu’il appelle le « conatus« , un terme latin signifiant « effort » ou « tendance« . En gros, ça représente l’essence fondamentale de chaque chose, y compris les êtres humains. Pense à ton conatus comme à ton désir inné de continuer à exister et à prospérer. C’est un peu la force qui te pousse à vivre, à apprendre, à grandir, et à faire des choix dans la vie.

Selon lui, ta conscience n’est qu’une partie de cet effort global de l’univers pour exister.

Ce n’est pas la folie qui est capable de bouleverser le monde, c’est la conscience.

Baruch Spinoza

Bon, ça peut être un peu dur à suivre, mais garde en tête que pour lui, il n’y a pas de dualisme entre l’esprit et le corps. Tout est unifié dans une seule réalité. C’est une idée profonde qui invite à réfléchir sur la façon dont nous sommes tous connectés à l’univers et sur le rôle de notre conatus dans notre quête pour comprendre et vivre pleinement nos vies. C’est un peu comme découvrir que tu fais partie d’une grande aventure universelle, et ton conatus est ton guide dans ce voyage !

Le matérialisme de Thomas Hobbes 📘

Il y a aussi la pensée de Thomas Hobbes, philosophe du 17ᵉ siècle, qui, lui aussi, avait une approche assez différente de la conscience.

Pour lui, tout ce qui existe, y compris nos pensées et notre conscience, peut être expliqué par des processus physiques et matériels. En gros, il pense que notre esprit est un peu comme une machine complexe, semblable à une montre, régi par des rouages et des mécanismes.

Hobbes a ce que l’on appelle une vision mécaniste du cerveau, c’est-à-dire qu’il considère que nos pensées, nos émotions, et notre conscience sont le résultat de l’interaction de particules physiques en mouvement. C’est un peu comme si notre cerveau était une usine à idées, où chaque pensée, chaque sentiment, et chaque décision étaient produits par des réactions chimiques et des mouvements physiques.

En ayant compris cela, tu te demandes peut-être : “mais quel est le lien que cela a avec la conscience ?” En fait, cette conception réduit la conscience à des processus physiques et matériaux, ce qui élimine toute idée de dualisme entre l’esprit et le corps dont on t’a parlé tout à l’heure.

Pour Hobbes, notre esprit, notre pensée et notre conscience ne sont que des produits de la matière en action. En fait, c’est une vision très mécanique de l’homme, où tout ce que nous faisons peut être expliqué par des lois naturelles et des processus matériels.

Penser à la manière d’Hobbes, c’est un peu comme imaginer que tu es une machine sophistiquée, et que tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, et tout ce que tu fais sont le résultat de l’interaction de petites pièces mécaniques en toi.

Sa pensée nous invite à réfléchir sur la nature de notre propre conscience et sur la façon dont notre esprit est intrinsèquement lié à notre corps et à la matière qui nous compose.

À lire aussi

Si tu cherches des citations à pouvoir placer dans ton épreuve de philo, alors n’hésite pas à checker notre article sur les 16 citations philosophiques expliquées ! 😉

La psychanalyse de Sigmund Freud 📙

On ne pouvait pas terminer cette partie sans évoquer les pensées de Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, dont tu as sûrement déjà entendu parler !

La psychanalyse, késako ? 🤔

C’est une approche de la psychologie qui vise à explorer l’inconscient d’une personne pour comprendre ses pensées, émotions et comportements.

Elle repose sur l’analyse des rêves, des souvenirs refoulés et des processus psychiques cachés pour aider les individus à mieux se comprendre et à traiter des problèmes psychologiques.

En fait, il a profondément influencé notre compréhension de la conscience en introduisant le concept de l’inconscient. Pour Freud, une grande partie de ce qui réside dans notre esprit est cachée dans les profondeurs de l’inconscient, et échappe à notre conscience immédiate.

Il a exploré les couches les plus profondes de la psyché humaine, et a révélé que de nombreux processus mentaux se déroulent au-delà de notre conscience, comme les désirs refoulés, les souvenirs oubliés ou encore les conflits inconscients.

La conscience est la conséquence du renoncement aux pulsions.

Sigmund Freud

Malaise dans la civilisation

En gros, Freud a élargi notre compréhension de la conscience en montrant que l’esprit humain est bien plus complexe que ce que nous percevons de manière consciente. La psychanalyse a ouvert la voie à une exploration plus approfondie des rêves, des pulsions, et des traumatismes enfouis, ce qui a enrichi notre compréhension de la conscience et de ses mystères.

La conscience de soi 🧠

La conscience de soi, aussi appelée “l’auto-conscience”, c’est la capacité d’un individu à être conscient de lui-même en tant qu’entité distincte, séparée des autres et du monde environnant. C’est la conscience de sa propre existence et de son identité.

Avoir conscience de soi signifie ressentir et être conscient que nous sommes à la fois les acteurs de nos actions et les créateurs de nos idées. En fait, ça peut être considéré comme une forme de conscience dite « cognitive« , c’est-à-dire qui serait liée à nos connaissances et à notre capacité de réflexion. Cette dimension de la conscience est ce que l’on nomme la « conscience réflexive”.

Cela peut prendre différentes formes, notamment :

-

Conscience corporelle : la capacité de percevoir et de reconnaître son propre corps. Ça inclut la reconnaissance de ses membres, de ses sensations physiques et de sa position dans l’espace.

-

Conscience émotionnelle : la capacité de reconnaître et de comprendre ses propres émotions. Cela implique d’identifier ses états émotionnels, leurs causes et leurs conséquences.

-

Conscience cognitive : la capacité de réfléchir sur ses propres pensées, croyances et intentions. Cela inclut la réflexion sur ses propres motivations et objectifs.

💡 Le savais-tu ?

La conscience et la liberté sont étroitement liées en philo ! En effet, la conscience de soi est souvent considérée comme une condition préalable à la liberté, car elle permet aux individus de prendre des décisions éclairées et moralement responsables.

Cependant, la conscience peut aussi limiter la liberté en guidant nos actions en fonction de nos valeurs et de nos normes morales. L’exploration de la conscience peut conduire à une plus grande liberté en permettant aux individus de mieux comprendre et de gérer leurs impulsions, émotions et besoins.

Tu t’en doutes, la nature de la conscience de soi est un sujet de débat philosophique et scientifique. Certains théoriciens soutiennent que la conscience de soi est innée et universelle chez les êtres humains, tandis que d’autres estiment qu’elle se développe au fil du temps à travers des interactions sociales et des expériences personnelles.

Cependant, elle n’est pas immuable et peut varier d’une personne à l’autre, en fonction de ses croyances, de son éducation et de son environnement culturel. Les dilemmes moraux et les questions éthiques peuvent parfois mettre en conflit nos différentes valeurs, ce qui soulève des défis complexes pour la conscience morale.

À lire aussi

Si tu cherches comment rendre tes révisions pour le bac de philo plus fun, alors on a un article pour toi ! Découvre les 5 podcasts qui vont te faire réviser la philo !

Besoin d’un prof particulier ? ✨

Nos profs sont là pour t’aider à progresser !

La conscience morale et éthique 🧑⚖️

La conscience n’est pas uniquement un instrument de réflexion sur nous-mêmes, mais elle joue également un rôle central dans la compréhension de ce qui est bien et mal, ce qui forme notre conscience morale.

La conscience morale, késako ? 🤔

C’est la capacité d’une personne à distinguer le bien du mal et à évaluer la moralité des actions. En fait, c’est un peu cette voix intérieure qui nous pousse à distinguer les actions justes des actions condamnables. Elle fonctionne un peu comme une boussole éthique, nous guidant dans nos décisions et nos choix quotidiens.

Notre conscience morale ne se contente pas de nous indiquer ce qui est bien ou mal, elle nous incite également à agir en accord avec nos valeurs et principes éthiques. C’est elle qui nous pousse à aider ceux dans le besoin, à respecter les droits d’autrui, et à condamner les actes que l’on considère comme injustes. C’est la force qui motive nos actions en faveur de la justice, de l’égalité et du respect de la dignité humaine.

C’est d’ailleurs profondément lié à la notion de responsabilité. En fait, elle nous rappelle que nos actes ont des conséquences sur autrui et sur le monde qui nous entoure. En nous poussant à agir conformément à notre conception du bien, elle nous invite à assumer la responsabilité de nos choix.

Tu l’auras compris, la conscience, c’est un peu une énigme de la philosophie, et c’est aussi un domaine d’étude assez complexe, et varié !

Alors, on espère avoir pu t’éclairer un peu sur cette notion complexe de philo, et que cela aura pu t’aider pour ta future épreuve.

Et si tu galères dans tes révisions pour le bac de philo, n’hésite pas à prendre un cours particulier de philosophie avec l’un de nos Sherpas ! 😉

Merci 😘😘😘

🫶

J’aime trop votre site ça m’a bcq aidée a mieux comprendre mes cours de philo ,franchement chapeau!!!

Merci beaucoup pour ton commentaire, on est ravis d’avoir pu t’aider, à très bientôt ! 😉