Tu connais bien les nouveaux textes au bac de français ? Parmi eux, on trouve Le Discours de la servitude volontaire, écrit par Étienne de La Boétie. Il pose une question centrale : pourquoi les peuples acceptent-ils de se soumettre à un tyran ? 🫡

Dans cet article, on te donne un résumé complet de l’œuvre, ses idées principales, et des pistes d’analyse pour une dissertation ou un oral. C’est parti !

Détails de publication ℹ️

Un mot sur l’auteur ✒️

Étienne de La Boétie naît en 1530 à Sarlat. Il reçoit une éducation humaniste, fait des études de droit, et devient magistrat au Parlement de Bordeaux. Esprit précoce, il écrit le Discours de la servitude volontaire entre 16 et 19 ans ! 🌱

Il se lie d’amitié avec Michel de Montaigne, qui publiera certains de ses écrits après sa mort. La Boétie meurt en 1563, à 32 ans, probablement de la tuberculose. Il reste un penseur humaniste, influencé par les philosophes antiques et l’idéal de liberté de la Renaissance.

Qu’est-ce que l’humanisme ? 👥

L’humanisme est un mouvement datant de la Renaissance qui valorise l’homme, la raison, la liberté et le savoir, en s’inspirant des auteurs de l’Antiquité grecque et romaine.

Contexte d’écriture ✍️

Dans les années 1540, la France connaît de fortes tensions politiques et sociales : la monarchie, sous François Ier puis Henri II, cherche à centraliser le pouvoir et à unifier des impôts comme la gabelle (impôt sur le sel). Cela provoque de violentes révoltes, notamment à Bordeaux en 1542 et 1548, ce qui entraîne une intervention sévère de la part du roi. ⚔️

C’est dans ce climat d’oppression que La Boétie écrit un texte qui remet en question la soumission des peuples à un seul homme.

L’auteur adopte la forme d’un discours pour éveiller l’esprit critique, sans se poser en autorité. Il utilise des questions rhétoriques (qui n’attendent pas de réponse) pour faire réfléchir le lecteur. 🧠

Thèse centrale de l’œuvre 🎯

Selon La Boétie, la liberté est naturelle, et la domination ne repose pas sur la force, mais sur le consentement du peuple. La servitude est volontaire : le peuple accepte (par habitude ou par naissance) un pouvoir qu’il pourrait refuser.

Reprise et publication 👑

L’œuvre est publiée de manière posthume en 1574 (en latin), puis en 1576 (en français). Mais pourquoi ?En 1559, François II accède au trône. Son règne est court et dominé par sa famille maternelle, des catholiques enthousiastes, ce qui renforce les tensions religieuses déjà vives. Ce climat mène à l’éclatement des guerres de Religion (1562–1598), huit conflits sanglants opposant catholiques et protestants.

La France entre alors dans une période de violence et de censure, marquée par des événements comme le massacre de la Saint-Barthélemy (1572). 💀

C’est dans ce contexte que le Discours de la servitude volontaire est publié clandestinement. Des milieux protestants l’utilisent pour dénoncer la monarchie catholique (maintenant dirigée par Charles IX), détournant ainsi la thèse originale de La Boétie.

Ces monarchomaques (qui se battent contre la monarchie) protestants publient le texte sous le nom Contr’un.

Besoin d’un prof particulier de français ? ✨

Nos Sherpas sont là pour t’aider à progresser et prendre confiance en toi !

À lire aussi

Résumé clair et structuré

Ce résumé suit la structure du discours, mais cherche à en faire ressortir les grandes idées.

Ouverture 📜

La Boétie ouvre son Discours par une citation tirée d’Homère, où Ulysse affirme : “Il n’est pas bon d’avoir plusieurs maîtres ; n’en ayons qu’un seul.”

Il reconnaît que cette idée semble raisonnable, mais la critique aussitôt : selon lui, remplacer plusieurs maîtres par un seul ne règle rien. Au contraire, c’est un malheur extrême d’être soumis à un seul homme, qui peut être injuste à tout moment, sans aucun contrepouvoir.

Il suggère qu’Ulysse a sans doute adapté ses paroles pour apaiser la révolte de son armée, mais que cette idée reste dangereuse : obéir à un seul tyran, c’est perdre toute liberté, et obéir à plusieurs, c’est encore pire. 🤕

Même s’il évite d’attaquer directement la monarchie (sans doute pour échapper à la censure), La Boétie remet en question sa légitimité : peut-on parler de “chose publique” quand il n’y a rien de public du gouvernement, qui repose entre les mains d’un seul ?

La Boétie indique ainsi que la monarchie ne peut jamais être au service du public.

Pourquoi obéit-on ? 🤷♂️

La Boétie pose le véritable objectif qui guide son texte :

Comprendre comment il se peut que tant d’hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul qui n’a de puissance que celle qu’ils lui donnent, qui n’a pouvoir de leur nuire qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal s’ils n’aimaient mieux tout souffrir de lui que de le contredire.

Autrement dit : pourquoi des millions de personnes acceptent-elles d’obéir à un seul homme, alors qu’il n’a aucun pouvoir sans leur soumission ? Ce tyran est seul, souvent cruel, et pourtant les peuples le redoutent. Ils ne peuvent pas l’aimer non plus, car il est “inhumain et cruel” envers eux. Les peuples deviennent ainsi asservis (dépendants, captifs).

Selon La Boétie, ils ne sont pas forcés par la violence, mais comme fascinés et ensorcelés par le tyran. 🪄

Il souligne que, lorsqu’un peuple est gouverné par une seule personne, même s’il est né libre, il est forcément esclave. Il dit que cela ne sert à rien de se plaindre du tyran ou d’être étonné du malheur qu’il apporte au peuple, mais qu’il faut apprendre à “supporter le malheur avec patience” et à espérer qu’un jour, ce peuple ne sera plus asservi.

La servitude du peuple s’installe par habitude 🧹

Pour La Boétie, une bonne partie de la vie humaine devrait être consacrée aux devoirs de l’amitié : aimer la vertu, être reconnaissant, et aider ceux qu’on aime.

Il conçoit qu’on puisse obéir à un homme qui a vraiment protégé ou guidé un peuple avec prudence. Mais il pousse la réflexion : et si, en le mettant au pouvoir, on le plaçait dans la position de faire le mal ? Un chef juste peut ainsi devenir un tyran, si le peuple lui laisse cette possibilité.

L’auteur manie ici une voix prudente et interrogative (“il semble”, “je ne sais si”) pour se protéger face à un discours politiquement risqué. C’est là qu’on voit son travail de rhétorique ! 💬

Il décrit le tyran non pas comme un héros fort ou courageux (ni Hercule ni Samson) mais comme un “hommelet”, lâche, efféminé, incapable de combattre, ni même de séduire. Aïe ! 🧯

L’usage d’images fortes (“poudre des batailles”, “sable des tournois”) donne rythme et force évocatrice au discours.

La Boétie demande ensuite, avec indignation, comment des millions d’hommes peuvent-ils se soumettre à un seul ? Que deux ou trois soient dominés, il peut le comprendre. Mais mille ? Cent mille ? Un million ? Ce n’est ni de la peur, ni de la lâcheté : il ne parvient même pas à nommer ce vice, que ni la nature ni la langue ne semblent reconnaître. 🤔

Pour lui, cette servitude n’est pas imposée, elle s’installe par habitude, transmise de génération en génération, jusqu’à sembler venue de la nature.

Garder la liberté motive les hommes à la défendre 🛡️

La Boétie invite le lecteur à imaginer deux armées face à face : 50 000 hommes libres, combattant pour garder leur liberté, contre 50 000 hommes qui veulent la leur enlever.

Il pousse à réfléchir sur ce qui motive les combattants : le courage, le désir de liberté pour eux et leurs descendants, et la peur d’un avenir où tous vivraient en servitude. 🧎

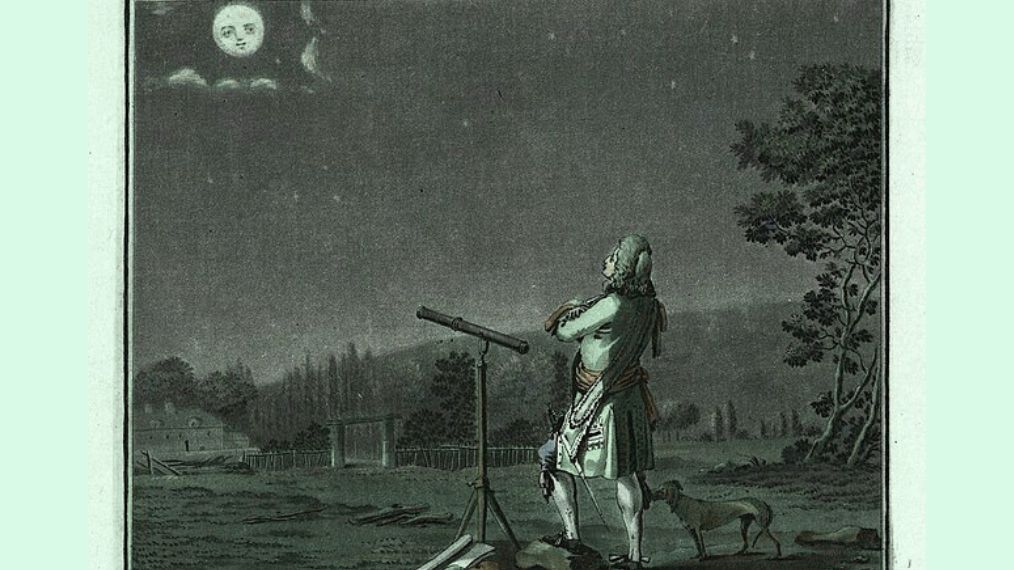

Il cite des batailles historiques (menées par des hommes comme Miltiade, Léonidas ou Thémistocle) qui, avec peu d’hommes, ont affronté des armées immenses. Cette image renforce l’idée que même un petit nombre d’hommes libres, animés par le courage, peut résister à la tyrannie.

En citant des sujets de l’Antiquité pour parler de la liberté, La Boétie affirme sa culture humaniste. Ces exemples visuels rendent son discours plus vivant et renforcent le pouvoir de persuasion de l’auteur.

À lire aussi

Le pouvoir du refus ❌

La Boétie affirme que le tyran n’a de pouvoir que parce qu’on le lui donne. Il ne s’agit pas de le combattre, mais simplement de cesser de le servir : “il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude.” 🙅♂️

Cette idée repose sur le consentement du peuple : le pouvoir du tyran vient du moment où l’on accepte de se soumettre à lui. Ainsi, “il ne s’agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner.”

Il illustre cette idée par deux comparaisons évocatrices :

-

La servitude, comme un feu, s’entretient tant qu’on y jette du bois. Si on cesse, le feu s’éteint tout seul.

-

Le pouvoir du tyran, comme une branche, se dessèche et meurt si elle n’est plus nourrie par sa racine (c’est-à-dire, par le peuple).

Ces images soulignent que la liberté ne s’obtient pas seulement en la désirant : il faut agir en cessant de nourrir le pouvoir du tyran.

Il affirme alors sa thèse centrale :

Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres.

L’affection fraternelle 💚

La Boétie s’interroge : sommes-nous obéissants par nature, comme envers nos parents ? Et la raison, est-elle innée ? Pour lui, un germe de raison existe en chacun, que “les bons conseils et les bons exemples” peuvent faire fleurir en vertu, mais que les vices peuvent étouffer. 🧩

Il insiste alors sur l’égalité naturelle entre les hommes, voulue par la nature, “ministre de Dieu” : tous sont créés dans le même moule, ni inférieurs, ni supérieurs, mais faits pour s’entraider. Les différences de dons ou de forces existent non pour dominer, mais pour favoriser la solidarité.

La parole elle-même sert à cette communion fraternelle : elle permet de partager pensées et volontés, et de former un peuple uni, “comme un seul être”.

C’est cette idée d’unité que les protestants soulignent en ajoutant “le Contr’un” au titre du Discours, appel à se rassembler contre le tyran unique.

La liberté est naturelle, mais pas la servitude 🌲

Pour La Boétie, l’injustice est ce qui contredit le plus la nature. Or, la servitude est une injustice : on ne peut tenir un être en esclavage sans lui faire tort. Par logique, la liberté est donc naturelle : non seulement nous naissons libres, mais nous naissons avec la passion de la défendre. 🧐

Il s’appuie sur un exemple animalier : même les bêtes capturées montrent leur souffrance. On parvient à les maintenir en servitude si on les y habitue dès le départ, comme un cheval qu’on flatte pour le dresser, tout en continuant à lui imposer un éperon. Ainsi, malgré les apparences, le cheval reste sous contrainte, dominé. 🐎

Trois sortes de tyrans 3️⃣

La Boétie distingue trois différents tyrans, qui accèdent au pouvoir :

-

Par élection du peuple

-

Par la force des armes

-

Par succession héréditaire

Il explique que chaque cas montre quand même un peuple dominé. Ceux qui prennent le pouvoir par la guerre règnent sur un pays conquis par la violence. Les tyrans nés rois grandissent dans la tyrannie, et la considèrent comme naturelle. Les tyrans élus du peuple semblent devoir mieux gouverner, mais ils veulent souvent transmettre leur pouvoir à leurs descendants, devenant plus cruels et renforçant la servitude en effaçant la mémoire de la liberté.

Ainsi, malgré les différences entre les tyrans, leur règne reste essentiellement le même car le peuple est malheureux.

Ensuite, l’auteur se dit qu’il y a deux façons pour l’homme de perdre sa liberté : y être contraint, ou être trompé. Il donne un exemple de l’Antiquité pour chaque cas. Une fois soumis, le peuple oublie profondément sa liberté, il devient presque impossible de la reconquérir. La Boétie répète sa thèse : la servitude s’installe comme une habitude, et les nouvelles générations croient que cet état est normal :

Ils prennent pour leur état de nature l’état de leur naissance.

Exemples historiques 📌

La Boétie utilise des exemples concrets (toujours issus de l’Antiquité) pour soutenir ses arguments, comme celui de Xerxès, roi de Perse qui envoie des ambassadeurs aux villes qu’il souhaite conquérir pour exiger leur soumission. Athènes et Sparte refusent et tuent ces ambassadeurs. La ville de Sparte reconnaît sa faute et envoie deux volontaires en Perse pour que le roi se venge. Accueillis confortablement, ils refusent l’amitié de Xerxès, expliquant qu’ils ont d’un trésor que le roi ignore : la liberté. Ils préfèrent mourir libres plutôt que d’être bien traités en servitude. ⛓️💥

La Boétie exprime sa pitié pour ceux nés dans la servitude, habitués aux ténèbres. Il affirme à nouveau que la liberté est naturelle et que la servitude vient surtout de l’habitude et de l’éducation, car les hommes finissent par croire qu’ils doivent “endurer le mal.”

Il indique que la liberté et la pensée aident les hommes à trouver leur dignité et à haïr la tyrannie, soulignant ainsi que la conservation de la liberté passe par l’éducation et le développement de la pensée critique. 📚

Tactiques de soumission ♟️

Les tyrans, mauvais à tous, doivent craindre tout le monde, c’est pourquoi ils emploient souvent des mercenaires étrangers, pour ne pas armer leurs propres sujets. Ne croyant jamais leur pouvoir assuré avec un peuple sans valeur, ils cherchent à abêtir leurs sujets. 😨

La Boétie donne d’autres exemples pratiques par lesquels le tyran prend le pouvoir par la tromperie. Cyrus, après avoir conquis la capitale des Lydiens, a préféré soumettre le peuple sans destruction en installant des bordels, tavernes et jeux publics, et en obligeant les citoyens à y aller. Selon l’auteur, ces distractions ont efféminé le peuple, diminuant sa capacité à agir contre le tyran.

Certains tyrans manipulent aussi les esprits en faisant douter le peuple de ceux qui l’aiment et en lui faisant confiance à ceux qui le trompent (une tactique utilisée par les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale !). 💥

Le spectacle devient ainsi une tactique d’asservissement : théâtre, jeux, gladiateurs, et divertissements à Rome servent à éloigner le peuple des vrais problèmes d’oppression. Même les soldats, faisant la fête avec l’alcool, sont asservis.

Le peuple, ignorant de sa servitude, reçoit du plaisir du tyran, mais en devient insensible, incapable de percevoir sa propre perte de liberté.

Critique plus ouverte 👎

La Boétie poursuit sa critique de la tyrannie en montrant comment les rois utilisent la manipulation autant que la force. Il évoque Néron, symbole du tyran cruel, mais aussi les rois d’Assyrie ou d’Égypte, qui se faisaient passer pour des êtres divins pour soumettre le peuple.

Il souligne que ces tyrans, conscients de leur violence, se couvrent souvent du masque de la religion pour la justifier. Il cite le poète Virgile : ceux qui abusent des dieux seront punis.

Il critique alors plus directement la monarchie française, qui utilise des symboles comme la fleur de lys pour sacraliser le pouvoir. ⚠️

Le cercle du tyran 🛎️

La Boétie affirme que la tyrannie tient surtout grâce à un petit cercle de proches, de “quatre ou cinq hommes” qui profitent du pouvoir et servent le tyran. Chacun d’eux corrompt à son tour une centaine d’autres, formant une chaîne qui s’étend à des milliers. Ce réseau rend la tyrannie difficile à renverser : trop de gens y trouvent des intérêts, presque autant que ceux qui désirent la liberté ! Ceci explique pourquoi le peuple reste asservi. 📢

Il exprime son étonnement devant la bêtise de ceux qui flattent le tyran pour renforcer sa domination et la servitude du peuple. Il se demande si approcher le tyran n’est pas en réalité s’éloigner de la liberté.

Les hommes ambitieux, selon lui, choisissent volontairement de s’asservir, non seulement en obéissant, mais aussi en devançant ses désirs. Ils deviennent de simples mendiants de sa faveur, sacrifiant leur volonté et leurs goûts.

Ces courtisans croient gagner richesse et pouvoir, mais ils ne sont même plus “à eux-mêmes” car ils ont vendu leur liberté intérieure. Pire encore, ils profitent des souffrances des autres pour mieux se hisser auprès du tyran. Et pourtant, l’histoire montre que peu d’entre eux échappent à la cruauté du maître : même les “gens de bien”, vertueux ou justes, ne sont pas épargnés, et finissent souvent rejetés ou assassinés. 🔪

Boétie en tire une leçon morale : un tyran n’aime jamais, et n’est jamais aimé. Il rappelle que la véritable amitié repose sur la vertu, la confiance, l’égalité et l’honnêteté : tout ce qui est incompatible avec la cruauté et la domination. La tyrannie détruit toute possibilité d’amitié sincère. 💣

Ainsi, paradoxalement, c’est l’amitié (l’unité entre les hommes, comme il dit plus tôt en parlant d’affection fraternelle) qui serait une des clés pour résister à l’asservissement.

Conclusion 🔚

La Boétie revient à un ton solennel. Il supplie Dieu de ne jamais le placer dans une situation où il faudrait “sourire à chacun mais se méfier de tous”, dénonçant ainsi l’atmosphère de suspicion imposée par la tyrannie.

Le peuple, accablé, supporte tous les malheurs, pendant que les puissants continuent de les maltraiter. C’est alors que La Boétie lance un appel à l’action :

Apprenons donc ; apprenons à bien faire.

Pour lui, seule l’éducation peut briser l’habitude de la servitude.

Tu veux cartonner au bac ? ✨

Nos profs sont là pour t’aider à progresser !

Grands thèmes 💡

Une critique radicale de la tyrannie 🤨

Selon l’auteur :

- Le pouvoir repose sur le consentement : un tyran ne peut régner seul, il dépend de ceux qui l’obéissent.

- Le tyran utilise des techniques pour asservir le peuple : par la tromperie ou la force.

- Des intermédiaires gardent le tyran sur le trône : soldats, ministres, courtisans, tous entretiennent le système.

La liberté : condition de nature 🍃

- L’homme naît libre, mais on lui apprend à se soumettre au pouvoir en grandissant.

- S’il perd sa liberté, il peut la retrouver en refusant de servir le tyran, et en prenant conscience de son état.

La Boétie anticipe les idées de Rousseau, notamment celles développées dans Du contrat social, en affirmant que la liberté est un état naturel de l’homme, perdu à cause de la servitude volontaire.

L’habitude est un mécanisme de soumission 🔄

- La servitude naît de l’habitude : les peuples finissent par accepter, voire aimer leur condition.

- L’homme s’habitue à tout, même à l’oppression. Ceci empêche toute révolte.

- La servitude est transmise par l’éducation et la culture.

Axes d’analyse ✅

Influence sur les Lumières et la politique 🏛️

Les idées de La Boétie ont une influence importante sur des philosophes comme son ami Montaigne : dans Les Essais, ce dernier reprend la critique de la tyrannie et l’importance de la raison pour comprendre les mécanismes du pouvoir.

Les thèmes de Discours inspirent aussi certains philosophes des Lumières comme Voltaire, qui valorise la raison et la liberté comme solutions à l’oppression. ⚖️

Enfin, le texte invite le peuple à prendre conscience et à devenir acteur de sa propre libération, un concept qui résonne à travers les grandes révolutions françaises de 1789 et de 1848. 💪Son œuvre est donc un précurseur de la désobéissance civile, un appel à refuser la domination injuste par la conscience et la raison plutôt que par la violence.

Plus tard, ces idées inspireront des mouvements libertaires et des figures de la résistance, comme ceux de la Seconde Guerre mondiale, ou de Mai 68, qui ont lutté contre la tyrannie. 🎖️

La réflexion de La Boétie préfigure ainsi les valeurs centrales de la modernité politique (les concepts et pratiques politiques fondés sur la démocratie et les droits des citoyens).

D’autres œuvres sur la liberté 🤝

Si tu as une dissertation à écrire, les textes suivants peuvent être croisés avec Discours pour illustrer les thèmes de liberté, tyrannie et résistance.

- Le Contrat social (Rousseau) : la liberté comme condition naturelle de l’homme

- 1984 (George Orwell) : les mécanismes d’une tyrannie oppressive

- Antigone (Jean Anouilh) : la résistance face à l’oppression

- Lettres d’une Péruvienne (Françoise de Graffigny) : critique de l’État vue par une étrangère

- Les Misérables (Victor Hugo) : les révoltes comme actes fraternels, même si elles échouent

Le Discours de la servitude volontaire est une œuvre essentielle de la pensée politique moderne. Ce texte nous invite à réfléchir, à remettre en question et à penser par nous-mêmes. C’est pour ça qu’on le retrouve au bac de Français, mais il sera aussi utile en philosophie ou en sciences sociales. 📝

On espère que cette fiche de lecture t’a plu ! Bonne chance pour tes révisions.