Officiellement créée en 1923, la Turquie est parvenue, en moins de 100 ans, à devenir une puissance incontournable que l’on ne peut pas mettre de côté lorsque l’on aborde les grandes questions géopolitiques du XXIe siècle. Comment, en un si court laps de temps, le pays a-t-il pu se développer au point de pouvoir faire pression sur les pays occidentaux, nations bien plus vieilles et dont la puissance est assise depuis des siècles ? C’est ce qu’on va voir dans cet article ! 😄

👉🏻 Depuis 2003, Recep Tayyip Erdogan, d’abord premier ministre puis président de la Turquie à partir de 2014 (et réélu en 2018), n’aura de cesse d’améliorer le pays pour lui faire retrouver sa grandeur d’antan. Son objectif est clair : refaire de la Turquie une puissance mondiale qui compte et qui a son mot à dire dans les affaires internationales.

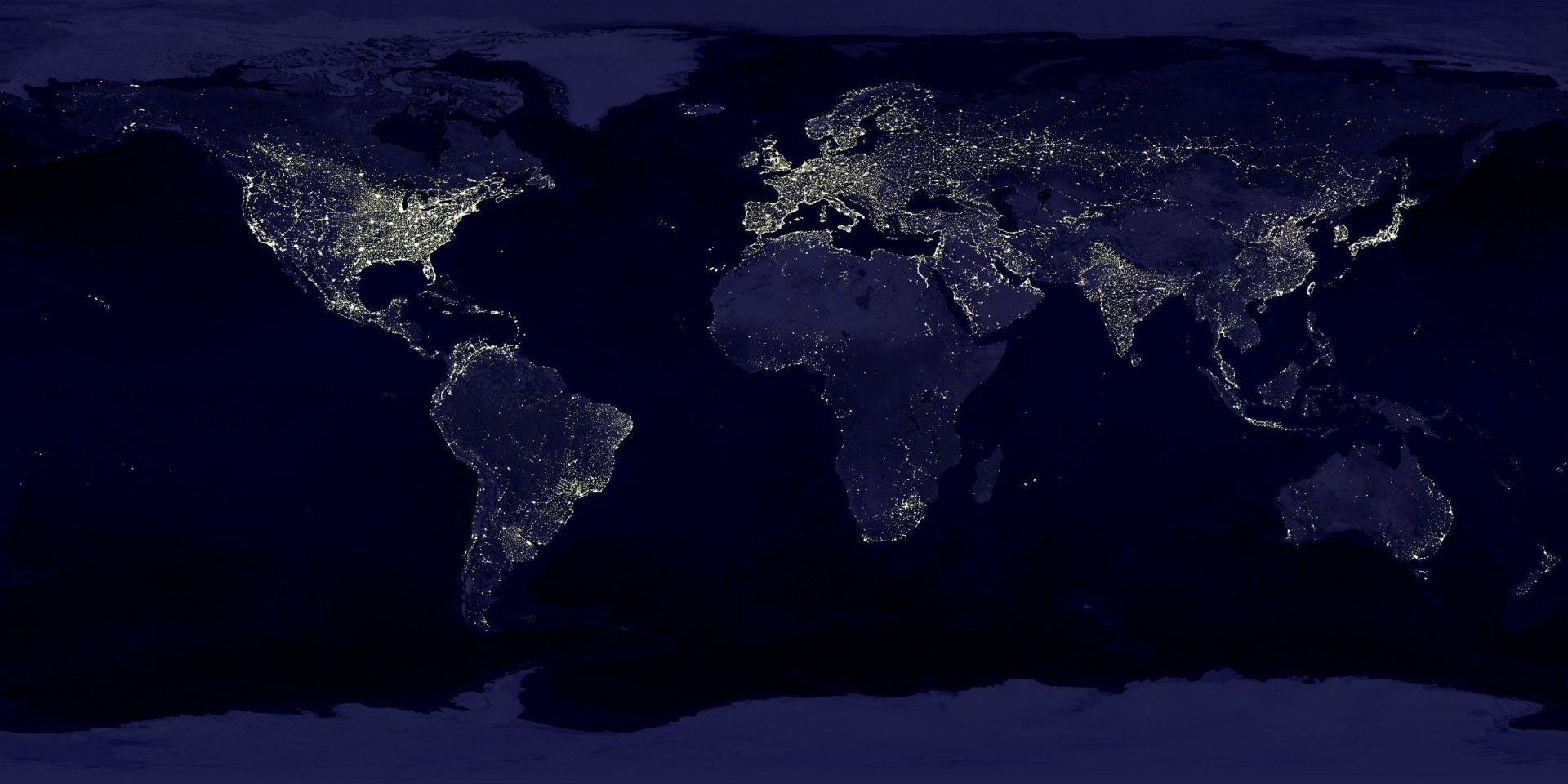

Avec une armée chaque année plus importante, une diffusion de sa culture et l’utilisation de divers leviers de pression sur ses adversaires, la Turquie semble devenir un incontournable de la géopolitique mondiale. Sa position entre différents mondes lui offre un avantage non négligeable dans la recomposition actuelle des puissances.

A travers cet article, les Sherpas te proposent de comprendre comment la puissance turque s’établit : quels sont les points forts de ce modèle (ainsi que ses défauts) et quelles sont les tensions actuelles que rencontre le pays ? 🧐

De l’Empire Ottoman au régime d’Atatürk ⏱️

Pour comprendre les dynamiques entourant la stratégie d’Erdogan aujourd’hui, il est indispensable de regarder en arrière et de connaître l’histoire de la Turquie.

Avant 1923, la Turquie n’existait pas, tout simplement. Le territoire était occupé par l’Empire Ottoman, vaste empire s’étendant tout autour de la Méditerranée, aussi bien en Europe qu’en Asie ou qu’en Afrique.

Grand perdant de la Première Guerre mondiale, l’Empire Ottoman est démantelé en 1920, date du Traité de Sèvre. Il est important de noter que ce démantèlement sera vécu comme un traumatisme et poussera une partie du peuple à se rebeller contre le gouvernement après 1920.

💡 La Turquie, telle qu’on la connaît aujourd’hui, est fondée en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk, héros national qui a résisté à l’occupation et est parvenu à créer la République de Turquie, proclamant ainsi son indépendance. L’ancienne capitale ottomane, Istanbul, perd son pouvoir au profit d’Ankara, ville depuis laquelle les partisans de Mustafa Kemal ont mené la révolte.

👉 C’est pourquoi, malgré la perte considérable de ses territoires, on peut décemment parler de l’actuelle Turquie comme l’héritière de l’Empire Ottoman.

Devenu président, Mustafa Kemal Atatürk occidentalise le pays, créant ainsi une véritable rupture avec le passé ottoman. La Turquie devient par ailleurs laïque, abandonnant son héritage islamique. Il s’agit d’un changement majeur. L’occidentalisation du pays passera par l’obtention du droit de vote pour tous (ce qui représente une avancée majeure pour les droits des femmes), la fin de la polygamie ou encore le choix d’un alphabet latin, au détriment de l’alphabet arabe.

Mais pourquoi avoir occidentalisé la nation ?

L’objectif derrière l’occidentalisation et la laïcisation du pays était double. La première raison est bien entendu liée à une question de développement: la Turquie, naissante, au milieu de puissances riches, a besoin de s’enrichir à son tour et de garantir un mode de vie convenable à son peuple.

Elle souhaite devenir prospère, avant même de redevenir grande. Les Istanbuliotes et les Ankariens (mais pas que !) habitaient au cœur des activités économiques et culturelles d’un empire gigantesque.

💡 Mustafa Kemal avait besoin de solidifier son pouvoir pour faire durer la nation turque dans le temps ; ceci passe par le développement des villes et des campagnes. L’occidentalisation et la laïcisation permettent à la Turquie d’être reconnue par les grandes puissances libres.

Proche des occidentaux, la Turquie kémaliste se sent protégée et peut s’épanouir. Elle bénéficiera du plan Marshall américain et entrera dans l’OTAN en 1951. On peut donc voir une Turquie proche de l’Occident au début de la Guerre froide, les troupes turques participant par ailleurs à la guerre de Corée sous la bannière des USA.

La deuxième raison est celle d’une unification de la population. L’Empire Ottoman était vaste, et donc composé d’une myriade de peuplades différentes. La Turquie possède donc différents peuples qu’il faut unir à tout prix afin de fonder la base d’une nation solide.

De l’Empire Ottoman, multiculturel, Mustafa Kemal Atatürk désire fonder une véritable civilisation turque. Le parti républicain au pouvoir va donc présenter six axes (appelés « flèches ») dans son programme visant à la création d’une nation turque à part entière.

Les six flèches du parti républicain

- La Laïcité = Laïciser la société et la culture turque

- Le Nationalisme = Libérer le peuple du cadre impérial, fondation d’un Etat national

- Le Populisme = Construire une nation sur les besoins du peuple et des classes les moins aisées ; en finir avec les empereurs qui sont en dehors des réalités du citoyen

- Le Républicanisme = Garantir la liberté du peuple

- L’Étatisme = Faire jouer un rôle plus prépondérant à l’Etat dans la vie du citoyen (au niveau économique, social, environnemental, etc.)

- Le Réformisme = moderniser la Turquie afin d’en finir avec le sous-développement

💡 Atatürk parviendra ainsi à améliorer nettement l’image de la Turquie. Surnommé encore aujourd’hui le « Père des Turcs », il devient un symbole national très fort. Erdogan n’a lui-même jamais touché à ce symbole, et cela même si certaines bases kémalistes, comme la laïcité, ont été bien entachées par l’AKP, le parti islamiste et conservateur actuellement au pouvoir.

Cependant, il est important de rappeler que les critiques vis-à-vis de Mustafa Kemal Atatürk se font de plus en plus vives par les islamistes en Turquie, accusant Atatürk d’avoir été un traître à la religion. 🌡️ Cette augmentation des critiques contre “le héros” est corrélée avec l’islamisation de la société turque depuis quelques années.

Besoin d’un prof particulier d’histoire-géographie ? ✨

Nos Sherpas sont là pour t’aider à progresser et prendre confiance en toi.

Erdogan et le néo-ottomanisme 🤨

On a précédemment abordé une certaine scission entre la vision kémaliste de la société turque (libération de la femme, laïcité, républicanisme…) et celle du président et de son parti, l’AKP (Parti de la justice et du développement). On va désormais aborder les différences apportées par Erdogan depuis le début de son mandat.

Qu’est-ce que le Néo-Ottomanisme ?

💡 Il s’agit d’une doctrine visant à augmenter l’influence de la Turquie dans les anciennes régions dominées par les Ottomans. Cette doctrine possède deux axes :

- La reconstruction d’une identité nationale forte.

- L’appui des initiatives de la Turquie à l’extérieur en suivant la logique des “sphères d’influences” (c’est-à-dire en étant actifs sur les territoires proches tout en gardant une accroche avec les territoires les plus éloignés = plus on est proche de la Turquie, plus la Turquie possède une influence forte).

Il existe deux périodes néo-ottomanes dans l’histoire de la Turquie, mais on n’abordera que celle concernant le pouvoir actuel et théorisé par Davutoglu, ministre des Affaires étrangères de 2009 à 2014 (la première datant des années 90).

Son objectif était d’axer la stratégie extérieure du pays sur la rhétorique dite de « rencontre des civilisations » : le but est de profiter de la position géographique de la Turquie afin de faire de la nation un Etat central dans la hiérarchie des puissances.

🌡️ En devenant cette puissance au cœur des civilisations de l’Ancien Monde, la Turquie devrait, en théorie, devenir une puissance globale via les échanges et la diffusion de son modèle sur ses voisins.

La Turquie possède de nombreux objectifs lui permettant de devenir incontournable dans sa région ou afin de renforcer son propre pays selon la doctrine néo-ottomane :

- Elle peut (et va) s’appuyer sur l’Islam qui devient une méthode de diffusion d’une culture et d’une vision turque. L’Islam peut servir afin d’unifier les peuples sous une même idéologie. Le neo-ottomanisme est donc la volonté de faire de la Turquie une puissance islamiste faisant rayonner sa vision de l’Islam sur ses voisins, voire sur le monde (diffusion notamment en Afrique).

- Elle doit élargir sa citoyenneté aux minorités anciennement ottomanes afin de consolider un sentiment d’appartenance national se basant sur cette histoire commune.

- La Turquie doit pouvoir agir efficacement et durablement sur les anciens territoires de l’Empire Ottoman, avec qui elle pourra de ce fait nouer des liens étroits et sincères.

- Elle se doit d’avoir un activisme à un niveau global, selon la vision des cercles concentriques, afin de faire de la Turquie une puissance géopolitique méritant sa place sur la scène internationale, au même titre que l’Empire Ottoman à son époque.

- Elle doit faire de sa position géographique Orient/Occident une force, et ne pas subir un affaiblissement dû aux civilisations à l’Ouest et à l’Est.

💡 Ce projet néo-ottoman est de plus en plus visible dans la politique turque et devient clairement assumé aujourd’hui. L’AKP est ainsi passé d’une vision « pro-UE» et réformatrice à ses débuts à une vision populiste-nationaliste.

Conforté par les résultats électoraux de son parti depuis une vingtaine d’années, Erdogan n’hésite plus à se montrer conservateur, et à opérer de profonds changements. Que ce soit par la transformation de la basilique Sainte-Sophie en mosquée, les interventions militaires sur les sols libyens, syriens et irakiens, ou encore les prédations énergétiques en mer, la Turquie montre sa volonté d’asseoir son rôle de leader sur les anciens territoires de l’Empire Ottoman, quitte à détricoter l’héritage kémaliste.

Cependant, ce passage à la vitesse supérieure par l’AKP n’est pas bien perçu par une partie de la population, dénonçant un agenda caché qui auraient pour but d’amener l’islamisation totale de la société. L’AKP, au départ plutôt « doux » et réformiste, endormirait les progressistes par de nombreuses avancées kémalistes (comme l’envie de se rattacher à l’Union européenne, qui serait fallacieuse et n’aurait jamais été prévue par le parti en place).

🌡️ Depuis, l’AKP tient un discours chaque fois plus musclé et théocratique, n’hésitant pas à museler l’opposition, les médias, les autres partis et même l’armée !

🌡️ Cette question de l’islamisation de la société turque, ainsi que celle de l’augmentation des pouvoirs dans les mains du président interpellent la population. Depuis 2011, l’AKP noue des liens forts avec tous les partis issus des Frères Musulmans, dans la région. Finalement, cette volonté de mettre l’Islam au cœur du projet turque n’est pas aussi récente que certains le pensent.

Besoin de cours particuliers ? ✨

4 points de plus sur ta moyenne avec nos profs Sherpas ! 📈

Les bases de la puissance turque 💣

L’assise de la puissance turque ainsi que son déploiement sur ses voisins possèdent deux objectifs distincts, que l’on a déjà un peu abordé précédemment :

Devenir une puissance émergente dans les instances supranationales

Le premier objectif est celui de devenir une puissance émergente ayant une voix qui compte dans les instances supranationales.

Plus que le néo-ottomanisme, la Turquie possède une vision globale qui ne s’arrête pas à sa sphère d’influence directe. La Turquie cherche un statut international lui garantissant une certaine indépendance ainsi qu’une certaine autonomie.

La Turquie comme puissance mondiale est un objectif assumé par le gouvernement en place. Désireuse de maîtriser ses relations internationales, la Turquie souhaite devenir une nation incontournable du fait de son positionnement géographique.

💡 C’est aussi pour cela que la Turquie se déploie en Afrique et dans certains pays lésés par les occidentaux à l’instar du Soudan. L’implantation en Afrique de la part d’Erdogan est plutôt un succès.

En étendant l’Islam et ses partenariats avec certaines zones d’Afrique, le pays parvient à développer son commerce externe en augmentant ses partenaires tout en profitant d’un marché croissant sur place.

🌡️ Cette stratégie tournée vers l’Afrique permettra à la Turquie d’obtenir le droit de gérer l’île de Suakin (Soudan) et son port dès 2017 ce qui offre une porte sur la mer Rouge : il s’agit d’une avancée considérable en termes de stratégie pour la Turquie. L’Afrique est un champ de déploiement très avantageux pour la Turquie : depuis 2018, Erdogan a multiplié par trois le nombre d’ambassades en Afrique, et a voyagé plus d’une centaine de fois sur le continent.

La Turquie comme carrefour énergétique

Le second objectif est celui de devenir un carrefour énergétique en profitant de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient (MO), de l’Asie et de la Russie.

Cette volonté énergétique est cruciale pour comprendre la stratégie turque aujourd’hui : pauvre en ressource énergétique, le pays importe 90% de sa consommation personnelle d’hydrocarbure.

Il lui faut donc assurer son approvisionnement et trouver des méthodes pour améliorer son autonomie, alors que ses besoins sont en pleine croissance. 🌡️ La politique agressive de la Turquie sur ses périphéries maritimes ainsi que ses liens avec certaines puissances ne peuvent pas s’expliquer sans aborder les flux d’hydrocarbures.

💡 Trop dépendante de l’Iran et de la Russie actuellement, elle a besoin de développer ses liaisons afin de garantir son approvisionnement.

Cette question des hydrocarbures occupe l’esprit des diplomates : il leur faut assurer la sécurité énergétique par une diversification des partenaires. Cette question des hydrocarbures amène aussi la Turquie à renforcer sa position en Méditerranée dans le but d’exploiter de nouvelles ressources, mais cela pose des problèmes et on y reviendra plus tard.

Ces deux objectifs expliquent actuellement de nombreux mouvements stratégiques opérés par la Turquie. Le pays s’affirme au MO pour ses besoins personnels ainsi que pour montrer sa capacité d’action, qu’elle peut stabiliser une région reconnue comme difficile.

💥 En parvenant à avoir un poids au MO et en prenant part aux combats en Irak et en Syrie, la Turquie entend bien démontrer sa place de pivot dans la région, tout en se rapprochant de certains partenaires importants pour ses besoins énergétiques et tout en démontrant ses capacités afin de rayonner auprès de l’UE et du reste du monde.

Tout ceci fait partie intégrante de sa stratégie visant à faire de la Turquie une puissance mondiale. Cette nouvelle puissance turque doit donc savoir lier cette question complexe de l’énergie avec sa volonté de devenir un partenaire dont le poids géopolitique est prépondérant.

Cette puissance turque se démarque et se développe par…

- La diffusion d’un Islam « turc » et le déploiement des ambassades. La Turquie est aujourd’hui l’un des pays ayant le meilleur indice diplomatique au monde (5e réseau diplomatique mondial), avec 142 ambassades et 174 consulats. Elle diffuse une culture turque qui fait partie intégrante de sa stratégie.

- Une présence accrue dans les instances supranationales : OTAN, G20, grande présence à l’ONU, à l’Organisation de la Coopération Islamique… elle est considérée comme un acteur de poids, surtout dans sa région.

- La puissance du tourisme et de Turkish Airlines, la compagnie qui dessert le plus grand nombre de pays avec 120 destinations. En ce qui concerne le tourisme, la Turquie a connu un essor impressionnant durant les dix dernières années : elle est désormais le 10e pays avec le plus grand nombre de touristes étranger, et le 8e en termes de revenus de son activité touristique.

- L’essor des entreprises turques dans l’industrie et dans l’agriculture. Avec une population nombreuse et jeune, la Turquie entend bien garder ses performances économiques et attirer les investisseurs de ce fait.

Le développement de l’entrepreneuriat a pu se réaliser grâce à la libéralisation de son économie, après des décennies de protectionnisme où l’Etat a conçu de nombreuses entreprises publiques florissantes.

De plus, la Turquie a su investir stratégiquement sur des secteurs comme le textile, l’automobile, l’agroalimentaire ou l’exploitation minière ce qui va donc donner à l’économie un second souffle, alimentant la puissance de la Turquie et garantissant sa solvabilité et sa crédibilité aux yeux des partenaires.

- La possibilité d’utiliser des leviers de pression importants face à ses adversaires : utilisation de drones armées (et donc d’avancées scientifiques indéniables) face aux pays alentours bien moins développés, ou encore sa capacité de fermer ou ouvrir le « robinet migratoire » afin de faire pression sur l’Union européenne, en profitant de l’instabilité de la Syrie, de la Libye et de l’Irak.

- Le besoin d’énergie de l’Union européenne. La Turquie est frontalière avec des régions représentant 70 % des ressources mondiales d’hydrocarbure : l’acheminement de ses ressources vers l’Europe passe nécessairement par la Turquie, ce qui fait de l’énergie un levier majeur de la politique turque, bien qu’elle soit assez pauvre en hydrocarbure par lui-même (d’où l’avantage d’être un « carrefour entre les mondes »).

Au niveau du hard power : la Turquie comme puissance militaire mondiale ?

💡 Commençons par un chiffre clair : La Turquie est dans le top 10 des plus grandes puissances militaires mondiales. Il s’agit de la 2e plus grande armée de l’OTAN (après les US bien entendu).

💥 Selon l’International Institute for Strategic Studies (IISS), son armée regroupe 400 000 hommes dans l’Armée de Terre, 60 000 personnes dans l’Armée de l’Air et environ 50 000 hommes dans la Marine. On peut ajouter à cela plus de 300 000 réservistes. Il s’agit donc d’une armée nombreuse, qui joue sur sa quantité d’hommes à disposition.

La puissance militaire du pays est réelle sur la quantité de soldats, mais est-elle à niveau en ce qui concerne le matériel militaire ? 🤨

Elle n’est effectivement pas une puissance nucléaire, ce qui est un défaut stratégique considérable pour toute puissance souhaitant connaître une dimension mondiale, et ses infrastructures sont vieillissantes.

Malgré cela, l’arsenal militaire de la Turquie s’est développé depuis les années 90 et elle possède actuellement 13 sous-marins et plus de 360 avions de combat. Cette force marine est cruciale afin de garantir une pression continue sur les zones alentour dans sa constante bataille pour les hydrocarbures en mer Méditerranée.

💡 Il est important de notifier que la puissance militaire turque aujourd’hui s’est considérablement développée grâce au soutien d’un secteur industriel militaire très présent sur le sol turc. Le pays jouit d’un vaste réseau d’entreprises aussi bien privées que publiques qui assurent l’amélioration continue des productions militaires. Près de 530 entreprises constituent un gigantesque tissu industrialo-militaire, sur lequel bien entendu le gouvernement actuel a su s’appuyer.

🌡️ Depuis l’arrivée de l’AKP au pouvoir, on note également une hausse significative du budget de l’armée. Aujourd’hui, ce budget représente 1,9% du PIB total de la Turquie, soit 25 milliards de dollars en 2020 (elle ne dépensait “que” 18 milliards l’année précédente !). On assiste là au déploiement d’une nouvelle puissance turque, Erdogan souhaitant développer le “Made In Turkey” pour son armement, afin de ne plus être indépendant du matériel occidental.

Ton premier cours particulier d’histoire-géo est offert ! 🎁

Fais-toi guider par un étudiant passé par une des meilleures écoles de France.

Les tensions entre la Turquie et la sphère internationale 💥

💡 L’idéologie nationaliste turque couplée aux besoins énergétiques croissants poussent la Turquie à prendre position face à certaines puissances et à agir activement sur certains territoires, quitte à provoquer la fureur des voisins. Ses positions face à la Syrie ou encore son jeu d’équilibriste avec l’Irak en sont des exemples probants qu’on va développer. Par ailleurs, ses désirs de prédations sur Chypre, ses actions contre les minorités Kurdes (intra et extraterritoriaux) ou encore l’islamisation de sa société sont autant de points critiqués par l’Occident aujourd’hui.

La Syrie et la Turquie

La Turquie et la Syrie sont frontalières. Historiquement tendues, leurs liens se sont drastiquement dégradés en 2011 avec la Guerre Civile Syrienne. En mai 2011, à la suite des révolutions liées au Printemps arabe qui sévissent dans de nombreux pays arabes à cette époque, les deux nations ont rompu leur lien diplomatique suite aux critiques ouvertes de la Turquie vis-à-vis du régime de Bachar El-Assad, président syrien que la population tentait de faire chuter.

💡 Les critiques turques avaient pour objectif de protéger le pays des risques liés à de potentiels conflits inter-ethniques à la frontière, sur les zones kurdes (on verra plus loin la question kurde).

La Turquie agit activement dans le conflit civil syrien en aidant les rebelles. Elle a notamment accepté les opposants syriens sur son territoire, leur permettant d’être protégés lors de leurs réunions, et elle prendra même des sanctions contre la Syrie, pensant que le régime de Bachar El-Assad allait chuter pour de bon : le pays apporte donc son soutien à la rébellion.

💥 Les rebelles étaient soignés en Turquie et cette dernière organisait même des interventions armées sur le sol syrien. Cette prise de position est perçue comme plutôt opportuniste puisque l’AKP soutenait les régimes des Frères Musulmans dans les pays arabes ; le gouvernement aurait donc dû soutenir le régime de Bachar El-Assad si l’on devait rester cohérent.

Des rapports conflictuels bien visibles…

Si tu souhaites avoir plus d’informations sur le conflit syrien, n’hésite pas à aller lire cet article écrit par les Sherpas à ce sujet ! 😄

L’Irak et la Turquie

💡 La Turquie joue à un jeu d’équilibriste afin de garantir son approvisionnement énergétique.

La connaissance de l’enjeu énergétique est déterminant pour comprendre l’évolution des relations turco-irakienne.

Les routes des réseaux d’hydrocarbures expliquent certaines rivalités au Moyen-Orient. Les mutations géopolitiques dans le MO influencent donc totalement la stratégie énergétique du pays, qui désire être un hub important pour l’Europe. La richesse en pétrole (3e rang mondial avec 143 milliards de barils) et en gaz (2e rang) du sol irakien suscite l’intérêt des puissances étrangères.

Il est important de mentionner que l’Irak possède depuis 2005 une région autonome et frontalière à la Turquie : le Kurdistan Irakien. L’Irak possède 70 % des hydrocarbures de son pays au sud, tandis que le Kurdistan Irakien en possède 20 %.

C’est l’appétit énergétique de la Turquie qui va donc la pousser à nouer des partenariats aussi bien avec le Kurdistan irakien qu’avec l’Irak, et qui va amener des difficultés diplomatiques avec cette dernière.

On peut dater les débuts des bonnes relations turco-irakiennes dès les 70’s, avec une coopération énergétique forte entre les deux nations. Depuis 2002, avec l’apparition de l’AKP au pouvoir, la Turquie a théorisé sa politique « 0 problème » avec ses voisins (instauré par Davutoglu).

Cette position n’est pas qu’une question de pacifisme : il s’agit en réalité d’une realpolitik (= vision fondée sur le calcul des forces et sur la conception de partenariats objectifs et purement stratégiques avec les autres puissances) dont les mesures sont en réalités basées la croissance stratégique et économique de la Turquie. Le rapprochement avec l’Irak devient nécessaire afin d’assurer l’approvisionnement énergétique.

Cependant, la Turquie va se rapprocher de ce Kurdistan irakien en 2009 pour ces mêmes raisons énergétiques. Il s’agit d’un rapprochement historique faisant fi des anciennes relations tendues qu’entretient l’Etat avec les minorités kurdes d’Irak.

Ce partenariat est un win-win : la Turquie engrange énormément d’argent et diversifie ses sources d’approvisionnement, le Kurdistan irakien obtient une rente nécessaire à sa survie en tant que région autonome dans une région hostile. Ce rapprochement provoquera néanmoins la colère de l’Irak. Les tensions diplomatiques entre la Turquie et l’Irak vont s’aviver.

💡 De plus, on peut voir que les besoins énergétiques de la Turquie l’amènent à des prises de positions parfois assez étranges, mais qui s’appuient sur ce principe de Realpolitik. Lorsque l’EI (Etat Islamique) était à son apogée et possédait la ville de Mossoul, Erdogan est resté parfaitement neutre vis-à-vis de l’EI.

Le silence du régime turc face aux actions de l’EI (silence même lorsque 46 citoyens ont été pris en otage à Mossoul lors de la prise de la ville !) s’expliquerait par un certain pragmatisme : afin de prévenir les intérêts de la Turquie et de garantir son approvisionnement, elle ne prenait pas position face à l’EI, dans le cas d’une victoire de l’EI sur l’Irak.

👉🏻 La liaison Turquie-Irak est donc une relation purement stratégique, liée à cette question énergétique importante.

La question Kurde

Les Kurdes : une minorité dérangeant le pouvoir

👉🏻 Les Kurdes sont une minorité ethnique présente en Syrie, en Irak, en Turquie (principalement) et en Iran. Ils sont donc installés sur une zone assez gigantesque qui s’étend sur de nombreuses régions, ainsi que dans les villes principales. Il s’agit de la plus importante minorité ethnique sans État avec 32 à 35 millions de Kurdes.

La question Kurde est un problème pour le gouvernement turque qui se comprend assez aisément lorsque l’on connaît les objectifs néo-ottoman de l’AKP. Cette minorité est perçue par le pouvoir turc comme une gêne à une efficace unification du pays. L’AKP a peur d’un regroupement des Kurdes et d’une volonté indépendantiste, prenant exemple sur les Kurdes irakiens qui ont fondé leur région autonome.

💡 La culture kurde pousse la minorité a développé un sentiment national propre qui est différent de celui des autres Turcs. De plus, les Kurdes se situant majoritairement à la frontière, le rapprochement des Kurdes de différents pays est à craindre.

L’AKP craint une radicalisation des Kurdes sur la frontière syrienne et libyenne, par exemple, et donc les possibles attentats qui s’en suivraient. Cette minorité empêche aussi le reste du monde à voir la nation turque comme indivisible et forte : les Kurdes sont une preuve flagrante de la fragilité du sentiment national sur la périphérie de la nation, qui ne peut être perçu comme un bloc monolithique indivisible.

👉🏻 Les revendications kurdes, existantes et nombreuses, sont mises de côté par le régime actuel, et ce malgré leur grand nombre puisqu’ils seraient 15 millions sur le sol turc (soit 20% de la population totale !), la majorité vivant dans le « Kurdistan du Nord » : Bakur.

💥 La Turquie profite donc des événements qui déstabilisent le MO afin de s’en prendre aux Kurdes non-Turcs à ses frontières. Elle s’est officiellement annoncée comme prête à attaquer les forces kurdes dès le retrait des troupes américaines en 2019 en Syrie.

💡 L’objectif de la Turquie en Syrie est simple : écraser les forces kurdes proches de la frontière et qui contrôlent une immense partie du territoire. Une seconde région autonome kurde au MO pourrait signifier une hausse dangereuse des revendications kurdes sur le sol turc. Les forces kurdes de Syrie ont gagné en popularité et en influence par leur réussite contre le régime de Bachar El-Assad et face à l’EI.

Il faut bien entendu comprendre que le régime d’Erdogan recevait déjà des critiques de la part des Kurdes Turcs. La Turquie a été confrontée pendant quatre décennies à un groupe terroriste indépendantiste kurde : le PKK (parti des travailleurs kurdes). L’indépendantisme kurde a donc déjà été un problème pour le régime, notamment à cause de divers attentats. Seulement, l’AKP considère les forces kurdes en Syrie (appelé PYD) comme le PKK Syrien. Cela s’explique par une grande présence de kurdes turques dans la force armée du PYD. 💥 Pour l’AKP, les forces kurdes en Syrie sont donc perçues comme terroristes et menaçantes envers la Turquie.

💥 Au même moment, le régime perd la majorité au parlement à cause d’un parti politique kurde. L’influence du PYD à ses frontières est donc une réelle menace à la fois militaire et politique, puisqu’il ravive les désirs d’indépendance que l’AKP cherche à annihiler. Cette question kurde représente une véritable crise de l’identité, c’est pour cela que l’AKP cherche à l’étouffer.

💡 Le brusque changement dans la direction politique de l’AKP est aussi une manière de glaner des voies à l’extrême droite en jouant sur le nationalisme.

Besoin d’un prof particulier ? ✨

Nos profs sont là pour t’aider à progresser !

Chypre et la Méditerranée orientale

Tu commences donc à saisir que l’enjeu énergétique est primordial pour la Turquie et qu’il rythme ses affaires avec ses voisins. La découverte d’immenses gisements gaziers en 2010 en Méditerranée orientale va brusquement changer les rapports des pays de la zone.

🌡️ La revendication des gisements off-shore va s’ensuivre de virulents désaccords entre les puissances et les plus petits pays de la zone. Au centre de ses désaccords, plusieurs Zones Économiques exclusives (ZEE) sont ainsi contestées : Israël, Chypre, le Liban et la Turquie sont en conflits perpétuels afin de capter les ressources en gaz et en pétrole qui se trouvent sur ces fameuses ZEE qui se superposent.

Il est important d’expliquer (ou de rappeler pour certains) que l’île de Chypre est coupée en deux zones distinctes depuis 1974 : La République de Chypre, au sud, et la Turquie, au nord. Ce petit morceau de territoire est un avantage pour la Turquie : avantage renforcé alors que les gisements atteignent la ZEE de l’île. La Turquie n’est donc pas prête à rendre l’île dans sa totalité aux chypriotes.

🌡️ Ce positionnement sur l’île de Chypre est aussi la cause d’un conflit entre la Grèce et la Turquie : le partage des eaux territoriales entre Turquie et Grèce n’est pas totalement fixé, ainsi la découverte de nouveaux gisements ravive certains vieux conflits qui n’ont jamais trouvé de solutions.

💡 Bien entendu, les rapports de puissances dans la région poussent Chypre, Israël et la Grèce à s’allier pour endiguer les désirs de la Turquie sur les territoires maritimes (et donc, tu l’as compris, sur les ressources en gaz et en pétrole). Éviter une crise énergétique est aussi importante pour la Turquie.

La Turquie et l’Union européenne

En ce qui concerne l’UE, ses liens avec la Turquie n’ont jamais été aussi faibles qu’aujourd’hui. Il faut bien comprendre que la Turquie était, à une certaine époque, dans une démarche de coopération afin de rentrer dans l’UE, elle aussi. Les bonnes relations entre UE et Turquie datent de 1959 alors que l’Etat avait officiellement fait une demande afin de s’associer à la Communauté européenne. Il s’agit de l’Accord d’Ankara qui entre en vigueur dès 1963.

💡 En 2005, des négociations sont entamées avec la Turquie pour son entrée dans l’Union. Le processus, assez long, demande de nombreux efforts et d’importantes révisions dans la politique et l’économie du pays, il fallait bien une décennie pour tout mettre en place avant son entrée officielle dans l’UE.

Cependant, les négociations sont au point mort aujourd’hui, et ce pour trois raisons majeures

1) L’Islam en Turquie. Le poids de l’Islam dans la vie turque posait déjà un problème pour l’UE (même si la nation était laïque, la nation turque est culturellement attachée à la religion musulmane), mais avec les choix stratégiques fait par le régime, l’Islam retrouve petit à petit son poids dans la vie économique et politique.

2) La taille de la population turque. La Turquie possède 83 millions d’habitants, ce qui ferait d’elle, dans le cas où elle entrerait dans l’UE, la 2e plus grande puissance démographique. Cela pose un problème dans le jeu des votes face aux autres puissances. Avec un poids comme le sien, la Turquie aurait autant d’Eurodéputés que l’Allemagne, et la différence culturelle amènerait immanquablement un blocage des votes (par les refus de la Turquie) et une sérieuse recomposition des alliances ainsi qu’une réduction du pouvoir de certaines puissances (France/ Allemagne).

3) La question des droits de l’homme et des conflits en cours. La Turquie est souvent décriée sur ses aspects sociaux et sur ses choix. La censure des médias, la prise de position d’Erdogan à la réhabilitation de la peine de mort en Turquie, la nomination des magistrats de manière anti-démocratique, les répressions faces aux Kurdes ou encore les conflits avec Chypre sont autant de raisons qui poussent l’UE à voir la Turquie comme un Etat trop « rebelle » pour s’accorder et s’harmoniser avec l’Union.

💡 En plus de tout cela, il faut aussi mentionner que les dévaluations à répétition de la Livre turque et les fragilités du système économique sont aussi des raisons qui empêchent une intégration facile et sans danger dans l’UE pour la Turquie. De toute manière, il serait intéressant de se demander si la Turquie a encore une véritable volonté de nous rejoindre aujourd’hui.

Avec des prises de positions contraires à nos valeurs sur la scène internationale, les prises de parole d’Erdogan face à Emmanuel Macron ou encore la volonté de devenir une puissance mondiale, peut-on encore réellement espérer voir le pays entrer dans l’UE un jour ?

Conclusion sur la Turquie puissance mondiale ✔️

La Turquie d’Erdogan a su se relever et montrer tout le potentiel que la nation turque avait en réserve. Certaines de ses faiblesses, comme le manque d’hydrocarbures, ont été comblées par un activisme agressif et/ou un jeu de relations bien huilées, permettant ainsi à la Turquie de devenir un incontournable de l’énergie pour l’Europe.

💰 Malgré certaines faiblesses économiques depuis 2013 (liées à la hausse de sa dette extérieure, à la crise de 2008 ainsi qu’à la dévaluation de la Livre turque), le pays semble continuer sur sa lancée et n’hésite pas à provoquer les grandes puissances quand cela sert la stratégie de l’AKP.

💡 Son éloignement démocratique ainsi que la montée de l’Islam permettent à Erdogan de renforcer son contrôle de l’intérieur afin de briller vers l’extérieur. Le pays, militairement actif dans les territoires alentours, cherche à montrer sa capacité à gérer la région instable qu’est le Moyen-Orient.

💡 L’éloignement de la Turquie vis-à-vis de l’Europe est le signe de la montée en puissance d’un nouveau rival en Méditerranée qui compte bien croître encore dans les prochaines décennies. Les prochaines années seront cruciales à observer afin de comprendre si oui ou non la Turquie a les moyens de devenir une puissance mondiale.

![[BAC] Faire une étude de doc HGGSP en 7 étapes](https://adymrxvmro.cloudimg.io/v7/https://sherpas.com/content/uploads/2021/10/étude-de-doc-hggsp-e1625738483509.jpg)