Le Golfe Persique, véritable joyau naturel et historique, est bien plus qu’une étendue d’eau qui se perd à l’horizon. Cette région a été le théâtre de civilisations florissantes, de grandes batailles, et joue aujourd’hui un rôle stratégique dans la mondialisation de par ses vastes ressources en hydrocarbures. 🌎

Alors, prêt à découvrir l’histoire fascinante du Golfe Persique ? C’est parti ! 🚀

Une région florissante 🌷

Aux origines : le fruit d’un tremblement de terre 🫨

Formé par le mouvement des plaques tectoniques, le golfe persique s’étend sur une zone où les continents asiatique et africain se rencontrent.

Avec une longueur de 1 300 km, ce golfe est un espace marin dont les littoraux sont partagés par huit États : l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, Oman, l’Irak, l’Iran et le Qatar.

💡 Pour info

Il y a plus de deux mille ans que le golfe en question s’appelle le Golfe Persique. Et cela, depuis que les Perses se sont installés dans la province de l’Iran.

Pendant l’Antiquité : un carrefour de civilisations 🤝

Le Golfe Persique a été le berceau de civilisations anciennes qui ont prospéré grâce à ses riches ressources. Les civilisations sumérienne, babylonienne et élamite ont émergé le long de ses côtes, profitant du commerce florissant entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe.

Les Perses et l’Empire achéménide

L’histoire du Golfe Persique est étroitement liée à celle de l’Empire achéménide, fondé par Cyrus le Grand au VIe siècle av. J.-C. Le golfe est devenu un centre névralgique du commerce pour cet empire qui s’étendait de l’Égypte à l’Inde.

Jusqu’ici, c’est un peu flou et très lointain, on te l’accorde, on revient donc avec toi sur les origines de l’Empire perse ! 🚀

Au tout départ, le peuple perse est composé de différentes tribus. Au IXᵉ siècle av. J.-C., la plupart de ces tribus vivaient grâce à l’agriculture, quelques-unes d’entre elles étaient même encore nomades et se déplaçaient constamment pour trouver de la nourriture. Ces différentes communautés venues du Nord (Russie actuelle) se sont installées autour du Golfe Persique dans la région de l’Iran actuel.

💡 Le savais-tu ?

Perse est le nom que l’on donnait à l’Iran actuel, de la période antique jusqu’au début du XXe siècle. Plusieurs peuples ont cohabité en Perse, dont les Kurdes et les Persans.

La tribu la plus puissante, les Hakhâmanick, fondent leur propre royaume. Leur roi n’était pas moins qu’Achéménès. Oui, d’où le nom d’Empire achéménide, bien joué ! 😉 Peu à peu, les tribus se joignent au royaume pour former deux grandes régions : le royaume d’Ariaramnès et le royaume de Cyrus Iᵉʳ.

Vers le VIᵉ siècle, on différencie deux grands peuples dans la région : les Médes et les Perses. Non seulement ils partagent le même territoire, mais leur langue et leur culture sont très similaires, à tel point que les Grecs les nomment l’un comme l’autre « Perses ». Ils ne se sont pas bien foulés en effet… 😛 Un siècle plus tard, le roi Cyrus II unifie les deux royaumes pour régner à la fois sur les Médes et sur les Perses.

💡 Pour info

L’Empire perse est une monarchie absolue à base religieuse, c’est-à-dire que le roi gouverne seul, au nom du peuple, mais tout en restant soumis aux lois des dieux.

En Perse, plusieurs dynasties ont ensuite succédé à l’Empire de Cyrus II, parmi elles la dynastie de Darius Iᵉʳ, qui a fondé l’une des plus étonnantes cités de l’époque : Persépolis, en 521 av. J.-C. Darius Iᵉʳ a créé cette cité à la gloire de l’Empire perse achéménide. La cité a mis près de deux siècles à être construite et a bénéficié des meilleurs artisans en sculpture, orfèvrerie et autres ornements. Ce n’est pas pour rien si on a l’image de Persépolis avec de somptueux palais finement sculptés ! Ils ont fait plus que du bon travail, c’est juste majestueux ! 🤩

L’art et l’architecture de l’Empire perse sont uniques certes, mais l’inspiration n’a pas été puisée n’importe où puisqu’elle vient directement des régions environnantes d’Ionie, de Babylone ou d’Égypte. D’ailleurs, on peut même noter l’influence grecque dans le style ionique des colonnes des palais. 😉

💡 Le savais-tu ?

L’Apadana, le plus grand palais, fort de ses 100 colonnes, pouvait accueillir 10 000 personnes ! 😮

🧐 Bon à savoir

La cité de Persépolis a été détruite en partie par Alexandre le Grand en 331 av. J.-C.

Besoin d’un prof particulier ? ✨

Nos profs sont là pour t’aider à progresser !

L’Ère islamique 🌪️

Après la conquête islamique, l’histoire du Golfe Persique prend un nouveau tournant. Les califes ont consolidé le contrôle sur cette région stratégique, établissant des liens avec l’Asie, l’Afrique et l’Europe.

Dès la fin du VIIIe siècle, Bagdad devient une véritable plaque tournante du commerce mondial où convergent les principaux itinéraires. Sur terre et mer, les marchands musulmans sillonnent leur immense empire. Ils s’aventurent jusqu’en Extrême-Orient, dans les régions les plus reculées du monde (du moins, celles qui n’étaient pas connues à l’époque) d’où ils rapportent de précieuses céramiques et soieries.

Pour satisfaire leur goût pour les produits de luxe, les califes encouragent l’essor du commerce. Les marchands jouissent d’un grand prestige dans la société islamique. Ils disposent d’une protection juridique et d’un système bancaire qui leur permettent de mener à bien de fructueuses affaires. 🤑 😛

Au Xᵉ siècle, avec l’établissement des califes fatimides en Égypte et leur domination sur la Syrie, Bagdad perd sa position prédominante au profit du Caire. Une partie du trafic oriental qui passait par le golfe Persique est détournée vers les ports de la mer Rouge, acheminée par des caravanes jusqu’au Nil et par le fleuve jusqu’au Caire.

📌 Définition

Califes fatimides : dynastie musulmane chiite qui fait remonter ses origines à Fatima, la fille du prophète Mahomet et épouse d’Ali.

Pour résumer, les califes ont largement contribué au développement de la région en se lançant dans une tournée mondiale du commerce, connectant la péninsule arabique au reste du monde !

L’Ère des Grandes Découvertes 🤠

Au cours des siècles suivants, le Golfe Persique a attiré l’attention des puissances occidentales pendant l’ère des Grandes Découvertes. Les Portugais, les Espagnols et les Britanniques ont cherché à établir des routes commerciales et des empires coloniaux, impactant considérablement la région.

Le Golfe Persique au XIXe siècle 🔥

C’est au XIXe siècle que tout se bouscule ! De grands bouleversements politiques, des influences économiques et des rivalités des puissances coloniales européennes vont venir façonner le paysage politique, économique et social du Golfe Persique.

Les puissances coloniales européennes, principalement la Grande-Bretagne et la Russie, ont cherché à étendre leur influence dans le Golfe Persique tout au long du XIXe siècle. Cette compétition géopolitique est connue sous le nom de « Grand Jeu » et a eu des répercussions majeures sur la région, redessinant les alliances et influençant les politiques des États locaux.

💡 Pour info

La Compagnie britannique des Indes orientales s’était aventurée dans les eaux périlleuses du golfe Persique dès le début du XIXe siècle. Elle voulait contrer la menace croissante des tribus côtières de Sarjah et Ras al-Khaïma sur la navigation commerciale. Ces tribus opéraient depuis le territoire actuel des Émirats arabes unis. Leur soumission va transformer le Golfe Persique en un lac britannique.

L’Empire ottoman, qui avait exercé une certaine influence dans la région, a connu un déclin au XIXe siècle. Ce déclin a ouvert la voie à une redistribution des cartes politiques dans le Golfe Persique, avec des États locaux cherchant à tirer parti de la situation changeante. 🫨

Ton premier cours particulier est offert ! 🎁

Nos profs sont passés par les meilleures écoles et universités.

Au XXe siècle : le boom du pétrole 💣

BOOM. On fait un énorme saut dans l’Histoire pour atterrir maintenant au XXe siècle, au moment de la découverte de gisements d’hydrocarbures ! Tu t’en doutes, cette découverte provoque un vif intérêt pour cette région, notamment par les pays occidentaux qui y voient un pôle stratégique pour leur commerce (les petits malins…) 😜

Un espace maritime stratégique au coeur de de la mondialisation 🌊

Une région riche en ressources naturelles 📌

C’est dans les années 1930 que l’on découvre des gisements de gaz et de pétrole dans la région. Ce n’est pas pour rien si on considère le Golfe Persique comme le cœur pétrolier de la planète ! En effet, les pays du Golfe sont le premier pôle de production de pétrole à l’échelle mondiale. En 2019, la majorité des réserves pétrolières prouvées se situaient dans le golfe Persique. Les pays de cette région regroupent à eux seuls 48,1% du potentiel à extraire, et parmi eux l’Arabie Saoudite qui dispose de 17,2% de ces réserves.

💡 Pour info

Depuis les années 1980, les pays producteurs de pétrole restent assez discrets sur leurs ressources et leur industrie. De manière générale, les seules informations que l’on a concernent la quantité de pétrole produit et une estimation des réserves restantes. 😉

Une région stratégique pour le commerce mondial 🤑

Cette région est stratégique, car elle concentre des stocks très importants d’hydrocarbures, des énergies fossiles indispensables pour l’activité humaine. Les autres pays dépendent donc grandement des produits pétroliers du golfe Persique.

Et c’est tant mieux pour ces pays, car leur économie repose en grande partie sur l’exploitation des hydrocarbures ! 🫰

💡 En quelques chiffres

Les hydrocarbures représentent 30 % à 40 % de leur produit intérieur brut (PIB) et jusqu’à 80 % des revenus de l’État en Arabie saoudite ! Pas dégueu en effet.

Cette richesse permet à ces pays d’aménager les ports pour accueillir tous types de navires !

✅ Par exemple : le port de Jebel Ali à Dubaï qui permet de stocker une importante quantité de porte-conteneurs.

Un espace maritime aménagé 🚢

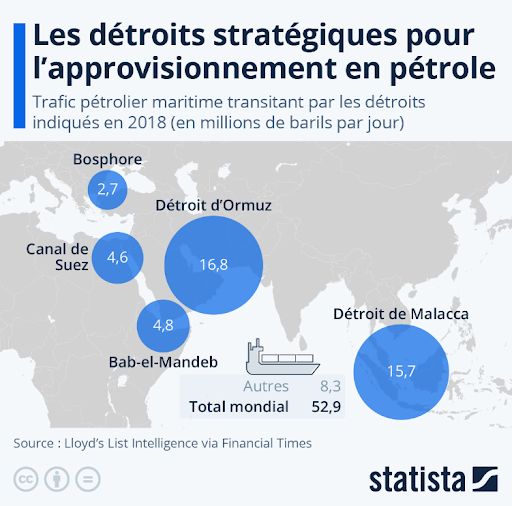

Chaque année, la majorité du pétrole produit par la région transite par le Détroit d’Ormuz.

Il s’agit donc d’un point de passage stratégique des routes maritimes qui desservent l’Amérique du Nord, l’Asie du Sud-Est et le continent européen.

Le passage stratégique le plus important reste le détroit d’Ormuz (Golfe Persique), où passe une moyenne quotidienne d’environ 17 millions de barils, soit plus de 30 % du fret pétrolier maritime.

Afin de faciliter le transfert des flux de pétrole, de nombreux aménagements terrestres et maritimes ont été réalisés. Cet espace maritime est alors une interface au cœur de la mondialisation. Les ports en font partie, ils doivent donc être bien aménagés et suffisamment modernes afin d’accueillir les grands navires pétroliers.

📌 Définitions

Routes maritimes : ce sont des couloirs marins larges de quelques kilomètres empruntés par des navires de marchandises.

Interface : c’est une zone de contact entre deux espaces géographiques différents. Elle peut être maritime ou terrestre. Elle suppose des échanges et une dynamique entre les deux espaces.

Besoin d’un prof particulier ? ✨

Nos profs sont là pour t’aider à progresser !

Un espace sous tension 💥

👉 Conflits entre civilisations

Dans le golfe arabo-persique, deux grandes cultures se font face : d’un côté, les Arabes, arabophones, de l’autre, les Perses, persanophones. L’arabe et le persan s’écrivent de la droite vers la gauche, mais les deux langues ont une grammaire et un vocabulaire distincts.

👉 Conflits religieux

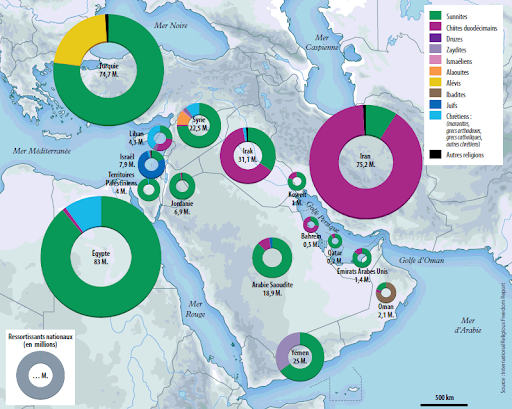

Ce n’est pas tout puisque deux religions s’opposent aussi dans cette région : le chiisme VS le sunnisme. ⚡

🧠 Rappel

Le sunnisme et le chiisme sont les deux branches principales de la religion musulmane. Mais ils ne sont pas d’accord sur plusieurs points, notamment sur la succession à la suite de Mahomet, le prophète de l’Islam en 632. Les sunnites reconnaissent les trois premiers califes (terme qui signifie « successeurs ») tandis que les chiites ne reconnaissent comme légitimes que le quatrième calife, Ali, le cousin de Mahomet ayant épousé sa fille et ses successeurs.

Les chiites ne sont majoritaires que dans un nombre limité de pays musulmans, notamment en Iran et en Irak. On notera cependant leur concentration autour du Golfe Persique, cette zone qui nous intéresse tout particulièrement.

Cette opposition engendre des tensions géopolitiques internationales entre différents États, surtout entre l’Arabie Saoudite (sunnite) et l’Iran (chiite).

👉 Conflits politiques

Entre 1980 et 2003, la région a connu trois grands conflits.

💥 La guerre Iran-Irak (1980-1988) est déclenchée par Saddam Hussein (à la tête d’un régime sunnite), qui craint que la Révolution islamique d’Iran ne se propage dans son pays. De plus, il refuse d’accepter la souveraineté de l’Iran sur le chenal Chatt-el-Arab, malgré la signature des accords d’Alger en 1975 et souhaite démontrer la puissance de son pays.

💥 La guerre du Golfe (1990- 1991) fait suite à l’annexion du Koweït par l’Irak. Cette guerre oppose donc l’Irak à une coalition de trente-deux États menée par les États-Unis. Suite à cette annexion, l’ONU vote un embargo de douze ans contre l’Irak.

💥 La guerre d’Irak se déroule en 2003. Elle oppose les États-Unis à l’Irak et se solde par une victoire américaine rapide, la capture de Saddam Hussein et la mise en place d’un nouveau gouvernement.

Si tu souhaites affiner tes connaissances sur ces questions et impressionner tes potes autour de débats, n’hésite pas à prendre un cours particulier de géopolitique avec l’un de nos Sherpas ! 😄

👉 Conflits maritimes

Cette zone voit passer environ 30 % du trafic mondial de pétrole, pas étonnant donc que les tankers soient une cible de choix des puissances régionales à chaque tension géopolitique. 😬

Entre 1984 et 1988, des dizaines de pétroliers ont été détruits par les forces iraniennes et irakiennes, entraînant l’intervention des flottes occidentales, et notamment françaises, pour sécuriser le commerce international du pétrole.

Par ailleurs, les sols marins sont particulièrement convoités pour leurs richesses naturelles, ce qui conduit à certaines rivalités maritimes. l’Iran et les Émirats arabes unis se disputent la souveraineté de trois petites îles et de leurs ZEE qui sont contrôlées par l’Iran depuis 1971 (date du retrait britannique 😉) :

🏝️ l’île d’Abou-Moussa,

🏝️ petite Tunb,

🏝️ et grande Tunb.

📌 Définition

Zone économique exclusive (ZEE) : elle réserve à l’État concerné des droits exclusifs en matière d’exploration, d’exploitation et de gestion des ressources naturelles.

Chaque État justifie son droit de souveraineté. L’Iran s’appuie sur un facteur historique : des documents britanniques, établis sur plusieurs siècles, reconnaissent l’appartenance géographique de ces îles à l’Iran.

Or, au début des années 1970, dans le contexte de décolonisation et du départ des Britanniques de la région, l’ancienne puissance coloniale fait donation des îles de petite Tunb et de grande Tunb à l’Émirat de Charjah.

Besoin de cours particuliers ? ✨

4 points de plus sur ta moyenne avec nos profs Sherpas ! 📈

L’intervention des puissances extérieures ⚡

Les Occidentaux entretiennent dans la région des éléments militaires d’importance :

🇺🇲 La Ve flotte américaine est à Manama au Bahreïn, tandis que dans l’océan Indien, sur l’île de Diego Garcia, sont stationnés des bombardiers qui ont servi pour l’intervention en 2001.

🇫🇷 La France a installé une base à Abou Dhabi face aux missiles anti-navires iraniens, dont la menace pourrait en quelques heures couper la circulation.

Les puissances occidentales tentent également de contrôler la diffusion des technologies nucléaires dans la région, dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (1968) et de crainte de voir des matériels sensibles tomber aux mains de groupes terroristes.

Mais en 2002, la découverte du projet d’une usine d’enrichissement d’uranium déclenche des négociations avec les puissances européennes. Mais l’Iran ne flanche pas et veut maintenir son programme nucléaire. C’est là qu’intervient le Conseil de Sécurité de l’ONU en engageant des sanctions économiques.

En 2015, un accord est trouvé. Il visait à encadrer le programme nucléaire iranien et à lever progressivement les sanctions économiques, offrant ainsi à l’Iran un retour aux marchés internationaux. Les négociations ont impliqué l’Iran et le groupe P5+1, composé des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de la Russie et de la Chine, avec le soutien de l’Union européenne.

Cependant, en 2018, le président américain de l’époque Donald Trump a annoncé de manière unilatérale le retrait des États-Unis de l’accord nucléaire iranien, déclenchant ainsi un regain de tensions diplomatiques. Cette décision a été fortement critiquée, car l’accord était considéré par de nombreux pays comme un moyen de garantir que le programme nucléaire iranien resterait pacifique et sous contrôle international.

Maintenant tu en sais plus sur l’histoire riche en rebondissement du Golfe persique ! Et si tu n’es toujours pas très à l’aise avec ce genre de récits, n’hésite pas à prendre un cours en ligne d’Histoire avec l’un de nos Sherpas ! 😄

![[Brevet] La méthode imparable pour réussir l’histoire-géo](https://sherpas.com/content/uploads/2021/10/methodologie-histoire-geo-brevet-e1625489020497.jpg)

![[HGGSP] – contrôle continu : la question problématisée](https://sherpas.com/content/uploads/2021/10/thought-catalog-505eectW54k-unsplash-e1616058320384.jpg)