🧠 À retenir

- La fable Le Corbeau et le Renard raconte comment un renard rusé utilise la flatterie pour prendre le fromage d’un corbeau.

- Les deux animaux représentent des traits de caractère humains : le corbeau incarne la vanité, tandis que le renard symbolise la ruse.

- La morale de l’histoire dénonce la vanité, car un flatteur profite toujours de la naïveté de la personne qui l’écoute.

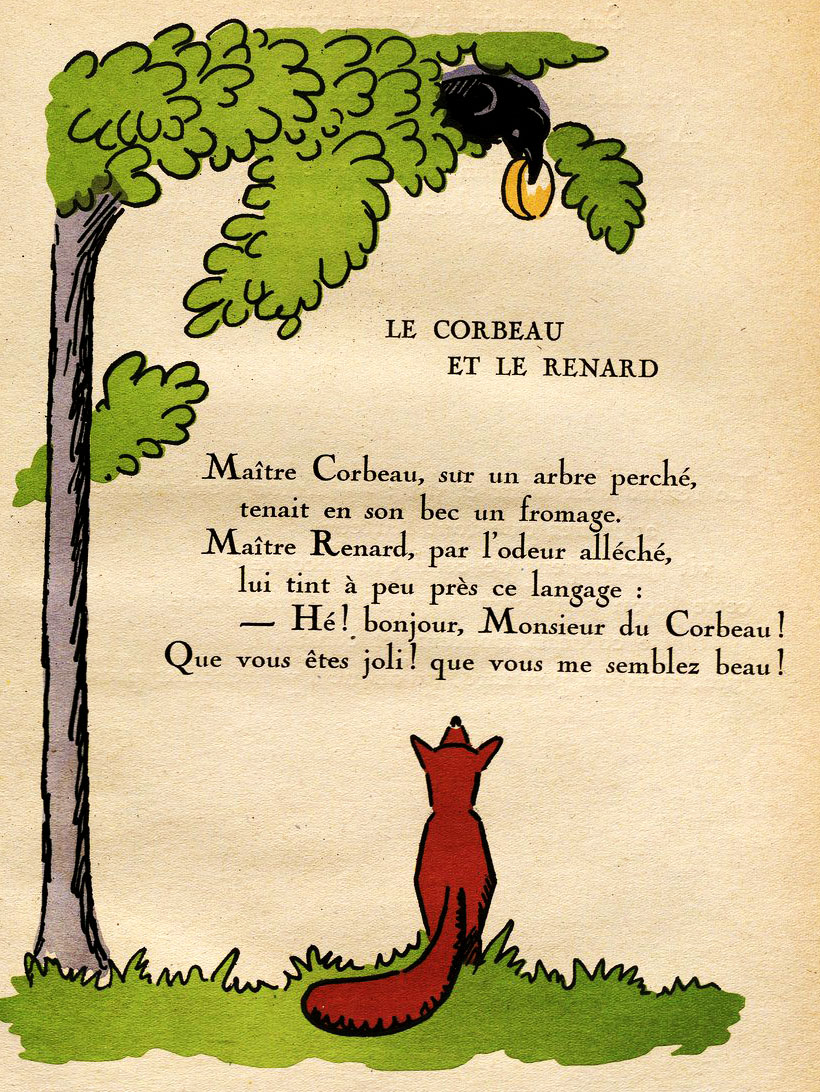

Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage… Il est temps d’écrire un commentaire sur Le Corbeau et le Renard et tu ne sais pas comment t’y prendre ? Pas d’inquiétude, on va te donner toutes les astuces dont tu as besoin. Avec ça, le texte de La Fontaine n’aura plus de secret pour toi ! Prêt ? C’est parti !

| Fiche d’identité | |

|---|---|

| Titre | Le Corbeau et le Renard |

| Écrivain | Jean de La Fontaine |

| Date de publication | 1668 |

| Genre | Fable |

| Registre | Didactique |

Présentation générale

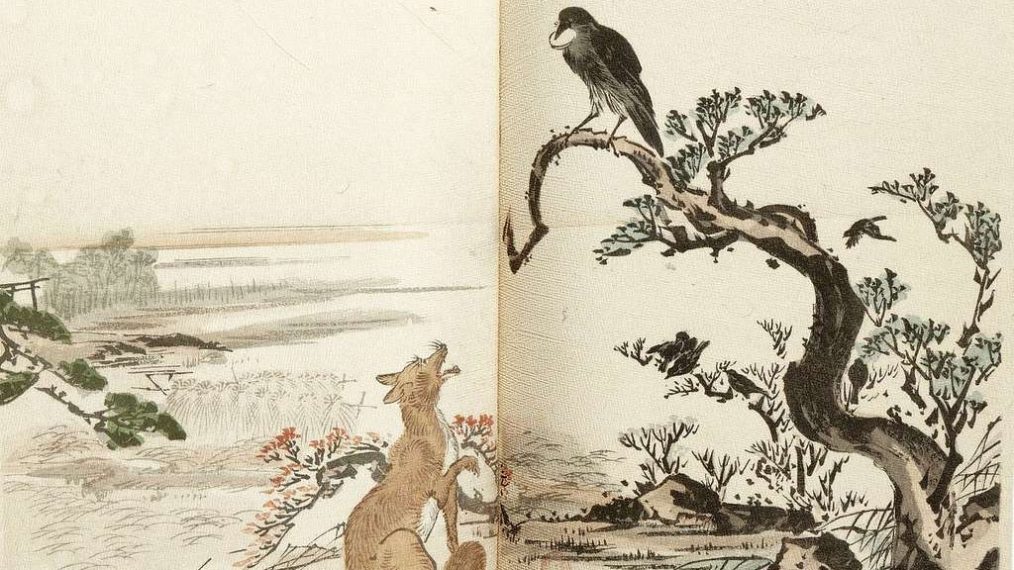

Le Corbeau et le Renard est le deuxième texte du Livre I des Fables de La Fontaine. Il existe deux sources desquelles l’auteur s’est inspirées :

✔️ La version d’Ésope (VIIe-VIe siècles av. J.-C.),

✔️ La version du fabuliste latin Phèdre (Macédoine – 10 av. J.-C. – vers 54 apr. J.-C).

La dernière a été traduite en français par Sacy en 1647. Cette fable fait également partie du Roman de Renart, des récits animaliers écrits par différents auteurs en ancien français à l’époque médiévale. La fable est un genre qui existait déjà depuis longtemps : La Fontaine ne fait que le renouveler à sa manière.

Contexte d’écriture 📝

À l’époque de la publication de ce récit, les écrivains dépendaient du pouvoir royal. Sous le règne de Louis XIV, une monarchie absolue était imposée aux Français. Les écrivains n’avaient pas de liberté de critiquer la royauté ou le clergé. Que fait Jean de La Fontaine ? Il se sert d’animaux pour transmettre des messages, souvent des critiques, d’une manière implicite.

Livre I, dans lequel se trouve cette fable, estdédié au fils du roi, le Dauphin, qui était âgé de sept ans. Le fabuliste dénonce alors les mœurs de la société et les défauts humains, tels que la vanité, la paresse, l’orgueil, etc. C’est aussi une manière d’instruire le successeur du roi pour qu’il devienne un bon souverain.

Je me sers d’Animaux pour instruire les Hommes.

Jean de La Fontaine

Fabuliste

Qui sont les personnages ?

Les deux personnages principaux sont le corbeau et le renard !

Le corbeau

En lisant les vers de La Fontaine, on peut facilement visualiser le corbeau, « perché » et tenant un fromage au-dessus du renard, donc en position dominante. On comprend dès le début qu’il est issu d’une catégorie sociale plus élevée que celle du renard pour plusieurs raisons :

-

Possession d’un bien (le fromage),

-

Appellations de noblesse comme « Monsieur »,

-

Vanité : il veut montrer au renard qu’il a une belle voix.

Le renard

Le deuxième personnage est un bon orateur et arrive à se servir de la parole pour obtenir ce qu’il désire. Le renard emploie des métaphores : « vous êtes le Phénix » et utilise un vocabulaire assez soutenu pour flatter son interlocuteur. C’est le renard qui prend la parole tout au long du texte jusqu’aux derniers vers. Il utilise la rhétorique dans ses formes les plus rusées : il tente de persuader le corbeau en faisant appel à ses sentiments. Compliment après compliment, il arrive à obtenir du corbeau ce qu’il veut !

Le renard est un flatteur, mais aussi un menteur qui se sert de mensonges afin de subvenir à ses besoins. Il est appelé « Maître » même si son discours et sa position le classent dans une catégorie sociale inférieure à celle du corbeau.

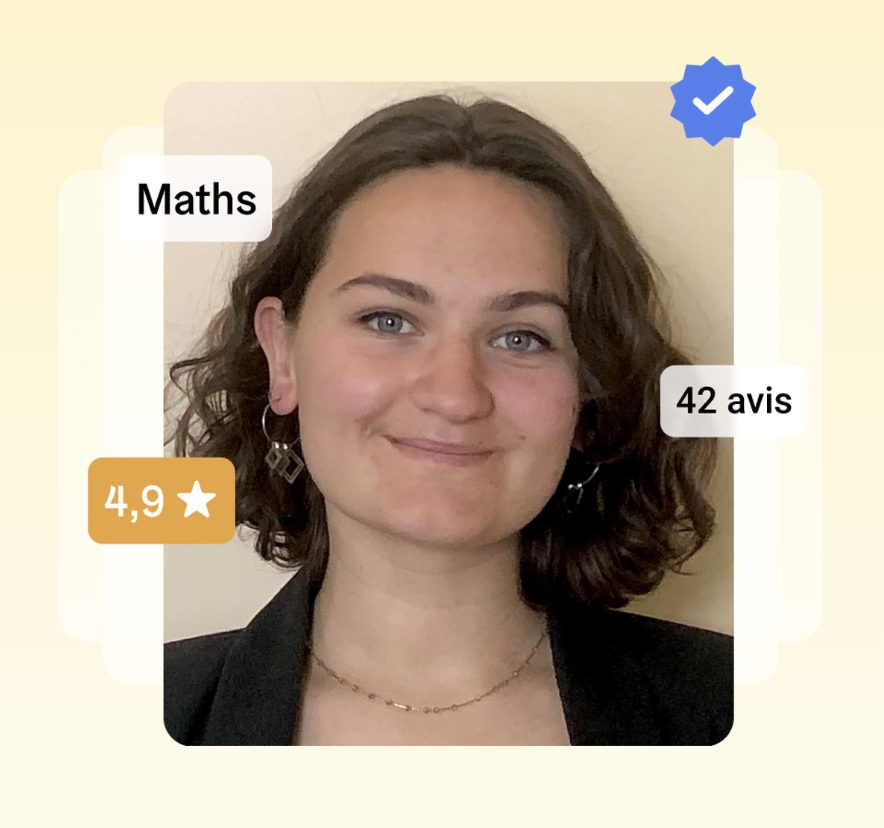

Besoin d’un prof particulier de français ? ✨

Nos Sherpas sont là pour t’aider à progresser et prendre confiance en toi !

De quoi parle la fable ?

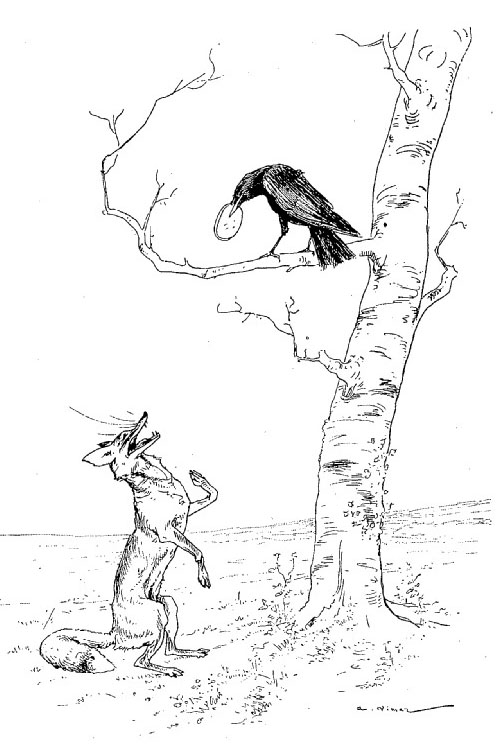

L’histoire est assez simple : un renard croise un corbeau sur un arbre avec un air fier et orgueilleux, tenant un fromage. Le renard est rusé et veut le lui prendre. Il commence par lui faire des compliments çà et là et se demande si son « ramage » (chant d’oiseau) est aussi beau que son « plumage ». Le corbeau tombe dans le piège, ouvre le bec et laisse tomber le fromage.

Le renard le prend et dit au corbeau qu’un flatteur vit au détriment de

Celui qui écoute

C’est-à-dire que derrière les compliments, il y a toujours un intérêt. L’auteur ne critique pas la flatterie, mais dénonce plutôt la vanité humaine.

Analyse par vers

On va maintenant analyser le texte en le décomposant en plusieurs parties. L’analyse prend en compte les éléments les plus importants.

La rencontre

Vers 1 à 4

Maître Corbeau, sur un arbre perché,

Tenait en son bec un fromage.

Maître Renard, par l’odeur alléché,

Lui tint à peu près ce langage :

Avec une alternance entre un décasyllabe (dix syllabes) dans les vers 1 et 3 et un octosyllabe (huit syllabes) dans les vers 2 et 4, La Fontaine nous présente les deux personnages de l’histoire : le Corbeau et le Renard. Tu l’as sûrement remarqué, il utilise des majuscules pour leurs noms, leur donnant ainsi une caractéristique humaine : c’est ce que l’on appelle une personnification !

Une sorte de symétrie se construit autour des deux personnages : l’un tient un fromage, l’autre tient le langage (le même verbe est utilisé dans les deux vers). Ils sont appelés par le même titre, mais la posture du corbeau pourrait avoir une connotation magistrale, celle d’un maître qui enseigne. Paradoxalement (ironiquement, surtout), le fromage lui fait clouer le bec !

💡 À noter

Tu as dû le remarquer : il y a des rimes apparentes dans les quatre vers, mais aussi des mots avec le même rythme.

-

Rimes : perché — alléché / fromage — langage

-

Rythme : froma-, langa-

Le charme de Monsieur Corbeau

Vers 5 et 6

Et bonjour, Monsieur du Corbeau.

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

Tu vois la longueur du v.6 ? Son apparence est quand même marquante en termes d’allongement, il arrive comme un contraste par rapport aux autres vers, c’est un alexandrin : on peut le diviser en deux parties, chacune contenant six syllabes : Que vous êtes joli ! — Que vous me semblez beau !

La rime de « Corbeau » et « beau » montre clairementl’analogie créée entre les deux mots. Comme si c’était évident à partir du nom lui-même : le corbeau est beau.

🔔 Remarque

En plus de la personnification des animaux à travers leurs noms (comme expliqué plus haut), le fabuliste leur donne une autre caractéristique humaine, celle de la parole. Ici, le renard utilise une expression exclamative des plus simples « Que vous êtes… que vous me semblez… »

La flatterie mensongère

Vers 7 à 9

Sans mentir, si votre ramage

Se rapporte à votre plumage,

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.

Zoom sur les définitions 🔍

Afin d’analyser ce passage, on va essayer de le décomposer ensemble. Commençons par l’explication des mots-clés :

-

1️⃣ Ramage : il s’agit du chant d’oiseau (on te l’a déjà dit, mais on te le rappelle quand même !)

-

2️⃣ Se rapporte : est aussi beau que…

-

3️⃣ Le Phénix : selon le Larousse, il s’agit d’un « oiseau fabuleux, qui vivait plusieurs siècles, se brûlait lui-même sur un bûcher et renaissait de ses cendres. » Il fait partie de la mythologie égyptienne.

-

4️⃣ Les hôtes : les habitants.

La ruse du renard

« Rama– » et « pluma– » s’ajoutent au même rythme que l’on a vu plus haut (« froma– ») avec, bien sûr, les rimes qui se terminent par « age ». Dans cette partie, le renard commence son discours par « sans mentir », rassurant le corbeau. Ironiquement, tout ce qu’il dit est mensonge : le corbeau, avec son plumage entièrement noir, n’a rien de spécialement beau.

Ton premier cours particulier de français est offert ! 🎁

Tous nos profs sont passés par les meilleures écoles de France !

Le bec ouvert de la vanité

Vers 10 à 12

À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie ;

Et pour montrer sa belle voix,

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Le corbeau est envahi de joie et pour prouver qu’il avait une belle voix, il ouvre son bec et laisse tomber son fromage. On retrouve le même ton comique :

Ne sent pas de joie

ce qui signifie qu’il perd tout autre sentiment mis à part la joie. Cette forme d’hyperbole, une exagération de langage, sert à ridiculiser le corbeau.

La rime continue le long des trois vers avec –oix et –oie avec des allongements dans v.10 et v.12 qui forment, encore une fois, des alexandrins.

La leçon

Vers 13 à 15

Le Renard s’en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,

Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l’écoute.

La posture des deux personnages est renversée. En utilisant l’impératif (Apprenez), le renard s’adresse à son interlocuteur avec condescendance. L’autorité magistrale du corbeau est ainsi perdue. Celui-ci est ensuite humilié par les premiers de la leçon : tout flatteur, un nouvel adjectif qui vient remplacer l’admirateur d’il y a une minute et annule ses compliments.

Le renard se pose désormais avec une supériorité méprisante. Les règles de politesse de cette époque ne permettent pas l’utilisation des impératifs ou des questions quand on s’adresse à la noblesse. Souvent, on écoute sans même parler. « Celui qui l’écoute » prend donc tout son sens : le corbeau est catégorisé socialement comme celui qui écoute.

La fin

Vers 16 à 18

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.

Le Corbeau honteux et confus

Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

Pour bien l’achever, le renard parle du coût de sa leçon (v.16) : il n’est pas seulement un maître, mais il se fait payer aussi. Dis-toi qu’il existait une classe d’individus qui s’imposaient comme hôtes chez des riches citoyens, et devine quoi ? Ils les payaient avec des plaisanteries ou des flatteries.

On comprend désormais que les rimes en –age montrent le véritable intérêt du renard qui ne pensait que fromage ! De plus, l’oiseau est réduit à son simple statut de « Corbeau » qui ne chante plus, mais jure.

Ton premier cours particulier est offert ! 🎁

Nos profs sont passés par les meilleures écoles et universités.

En quoi la fable constitue-t-elle une critique de l’orgueil et de la flatterie ?

Le Corbeau et le Renard de La Fontaine possède plusieurs caractéristiques d’une fable. En plus de la simplicité du récit, le texte est très court. Il est accessible aux enfants comme aux adultes sans pour autant tomber sous le coup de la censure. Voici d’autres ingrédients essentiels de ce texte qui fait de lui une fable :

Le texte est poétique, écrit en vers comme l’octosyllabe ou le décasyllabe et parfois même l’alexandrin. L’auteur utilise un registre comique et ironique comme expliqué plus haut. Cela renforce la légèreté du texte et le rend plus plaisant à lire.

Les animaux sont humanisés par la parole et les titres humains. Les deux animaux ne sont pas des mangeurs de fromage, on comprend ainsi que ce sont une image des hommes. De plus, les personnages ressentent des émotions humaines, la honte et la confusion, et ont des défauts humains comme l’orgueil.

Enfin, il y a une morale derrière le texte, un élément central de la fable. Elle est introduite par le renard au présent de vérité générale : « … tout flatteur / vit aux dépens de… ». Le fabuliste emploie typiquement un registre didactique, c’est-à-dire pédagogique et instructif.

Voilà, tu es maintenant prêt pour rédiger ton commentaire sur Le Corbeau et le Renard ! Si tu as d’autres questions, n’hésite pas à contacter un prof particulier de français qui pourrait t’aider avec tes cours. 😉

FAQ

Pourquoi La Fontaine utilise des animaux dans Le Corbeau et le Renard ?

Sous le règne de Louis XIV, la critique directe du pouvoir est impossible. La Fontaine se sert des animaux pour instruire les Hommes et dénoncer les défauts de la société, comme la vanité. Le Livre I de 1668 s’adresse aussi au fils du roi, le Dauphin.

Que représentent vraiment le corbeau et le renard ?

Le corbeau, perché sur son arbre, illustre une personne vaniteuse d’une classe sociale élevée qui possède un bien. Le renard, avec son langage soutenu, symbolise un flatteur rusé. Il utilise son intelligence pour tromper le corbeau et lui prendre son fromage.

C’est quoi la morale dans la fable Le Corbeau et le Renard ?

La morale est « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute ». La Fontaine montre qu’un compliment cache souvent un intérêt personnel. Le texte critique moins la flatterie que la vanité de la personne qui reçoit les compliments.

De quand date la fable Le Corbeau et le Renard ?

Jean de La Fontaine publie cette fable en 1668, dans le premier livre de ses Fables. C’est le deuxième texte de ce recueil. Pour l’écrire, il s’inspire de sources antiques comme les fables d’Ésope et de Phèdre.

Quel Passion de lire et relire ce texte forgé de nuances et pédagogie instructives .

On est ravis que l’article t’ait plu ! N’hésite pas à découvrir nos autres analyses si tu as envie d’en apprendre plus sur d’autres textes passionnants ! 😉