Indispensable à la vie et à la santé des hommes, l’eau est une ressource d’une importance cruciale pour le bon développement des pays. Nous ne parlerons dans cet article que de l’eau douce et sa place dans la géopolitique des territoires et des Etats. Ainsi à chaque fois que tu verras le terme « eau », pense directement qu’il s’agit de l’eau douce. 😉

💡 Cette question de l’eau recoupe d’autres interrogations, notamment celles sur la santé (la question de l’eau potable), celles sur le développement économique et social ou encore celles sur la loi. L’eau possède ainsi de nombreux enjeux qu’il faut avoir en tête pour appréhender au mieux ce sujet :

👉🏻 Un enjeu social et environnemental tout d’abord. La question de l’accès à une eau potable et l’évitement de tous les problèmes sanitaires liés à la pollution de l’eau sont des préoccupations que connaissent tous les pays quel que soit leur développement.

👉🏻 Un enjeu économique transparaît clairement. L’eau est une ressource indispensable pour l’agriculture, pour l’industrie ou encore le tourisme.

👉🏻 Un enjeu géopolitique majeur et non négligeable à l’heure actuelle dans certaines parties du monde. L’eau est vectrice de coopération régionale et est à la source de nombreux enjeux locaux plus ou moins conflictuels.

A travers cet article, nous allons tenter de répondre à diverses questions :

- L’eau est-elle un bien commun de l’humanité ? Dans quelle mesure est-elle privatisée ?

- L’eau est-elle source de conflits intra et extra-étatiques ? Peut-elle être au contraire un moyen de rapprochement entre Etats ?

- Comment faire face à la raréfaction de l’eau et aux difficultés sanitaires que rencontrent certains pays ?🤔

L’eau douce : un or bleu

Deux définitions importantes :

💡 Eau potable : C’est un élément indispensable à la vie et à la santé des hommes et des écosystèmes et une condition fondamentale au développement des pays. Cette définition est celle donnée par le forum mondial de l’eau de La Haye dans les années 2000.

💡 Ressource naturelle : Il s’agit d’une substance présente dans la nature et qui, une fois transformée (ou non), permet de satisfaire un besoin. Ce besoin peut être d’origine alimentaire, énergétique ou même un besoin « d’agrément » (construction de bâtiment, de vêtement, de véhicule etc…).

L’eau est donc une ressource naturelle qui répond à la demande de plusieurs besoins distincts : boire pour survivre, irriguer des champs, récupérer des minerais par injection, refroidir le cœur d’une centrale nucléaire… tant d’applications qui rendent l’eau douce indispensable au bon développement d’une société. Le problème qui va se poser est celui de la raréfaction de cette eau : l’eau est une ressource finie dans laquelle nous puisons toujours plus afin de répondre aux besoins du monde entier. De cette raréfaction vient naturellement la question d’une hausse des prix de cette ressource. Ces deux interrogations suffisent à amener une dimension géopolitique à l’eau et à voir naître de nombreux conflits pour les territoires où cette ressource est prépondérante.

🌡️ Ces conflits vont tout d’abord naître à l’issue d’une première affirmation : l’eau est une ressource inégalement répartie sur terre. Seulement 2,5% de l’eau sur terre est utilisable, ce qui est vraiment peu pour une ressource aussi convoitée ! L’inégalité peut être interétatique (En fonction de la taille des territoires et du climat), intraétatique (Plusieurs territoires d’aridité différentes comme en Inde par exemple), ou même temporelle : cette inégale répartition de l’eau évolue temporellement avec l’augmentation de la démographie et l’essor de son utilisation : En effet, depuis les années 1950, l’eau disponible/an/habitant a été divisée par 3 !

Si nos pays développés ne ressentent pas le contrecoup de cette surexploitation (il suffit de regarder le prix d’un pack d’eau en magasin), c’est uniquement car d’autres États en portent tout le poids sur leurs épaules ! Selon l’ONU, 1 milliard de personnes n’ont pas accès à un point d’eau protégé. De plus, nous pouvons ajouter qu’actuellement 4 personnes sur 10 sont touchées par la raréfaction de l’eau à travers le monde. Cette question de l’eau reflète les clivages Nord-Sud existants. Certains pays restent épargnés tandis que d’autres connaissent déjà de grandes difficultés : en 2018, les autorités de l’Afrique du Sud proclament l’état de catastrophe naturelle dans tout le pays alors que le Cap a atteint son « jour 0 », c’est-à-dire le jour où la ville a été totalement privée de ses ressources personnelles en eau. Encore aujourd’hui, le Cap doit rationner de manière drastique son eau.

En plus de cette inégale répartition de l’eau, on assiste à de nombreux conflits pour son usage. Au sein d’un même Etat, des conflits entre les différents secteurs peuvent avoir lieu puisqu’ils ne sont pas tous aussi gourmands en eau : l’agriculture utilise actuellement 70% des ressources en eau contre 23% pour l’industrie et seulement 7% pour le tourisme. Ces conflits entre secteurs peuvent devenir rapidement des conflits entre zones puisqu’il existe des divergences de consommations entre les villes et les campagnes. Mais bien plus que des conflits au sein d’un même État, cela peut dégénérer entre plusieurs : le cas d’école classique est celui du conflit lié au Nil entre l’Egypte et l’Ethiopie, mais nous en reparlerons lorsque nous observerons la question de l’eau en Afrique.

Ton premier cours particulier est offert ! 🎁

Nos profs sont passés par les meilleures écoles et universités.

Face à toutes ces inégalités et cette surexploitation, quel avenir possédons-nous au milieu de tout cela ? La pénurie semble impossible à contrer à l’heure actuelle : à cause du rattrapage des pays en voie de développement, dont certains (comme l’Inde ou la Chine) dépassent le milliard d’individus, on ne peut qu’y voir une hausse de la demande en eau pour l’agriculture, l’industrie et les infrastructures. Les prélèvements sont inquiétants alors que les aquifères (nappes d’eau naturelles) se tarissent. Cela représente alors un défi puisque la ressource est très fragile. Il s’agit d’un défi géopolitique tout d’abord, puisque la question de l’eau amène des mouvements armés importants pour protéger les réserves les plus importantes (comme avec l’Indus dans le Cachemire). Le défi sanitaire aussi sera important à prendre en compte : 8% des maladies dans les pays les moins développés sont liées à l’eau qui n’est pas assainie. Enfin, le défi environnemental sera non négligeable et pourra aussi se rapporter dans une certaine mesure au défi sanitaire.

Depuis la prise de conscience de toutes ces problématiques, l’homme a-t-il trouvé des solutions ? La réponse sera à la fois oui… et non. De nouvelles pratiques s’imposent afin de freiner cette utilisation d’eau massive et le monde cherche à obtenir la formation d’un modèle mondial de gestion de l’eau : le Conseil mondial de l’eau naît en 1994, le Forum mondial de l’eau apparaît en 1997… Cependant, le bilan reste mitigé. On y a appris qu’il fallait ménager la ressource et la traiter efficacement, mais rien n’a été mis en place officiellement : tout se joue sur le bon-vouloir des Etats. En 2010, l’ONU déclare l’eau comme un bien mondial car fondamentale pour l’homme mais la ressource reste payante et devient un marché de plus en plus juteux.

L’eau en Afrique

💡 L’Afrique est le seul continent où le pessimisme est bien ancré dans notre représentation. Quand je souhaite parler de l’eau en Afrique, trois fois sur quatre, mes interlocuteurs vont penser directement à un manque. Des zones arides, des déserts, peu de pluies, des sécheresses mortelles… oui, l’Afrique c’est tout cela, mais pas que !

L’eau en Afrique, c’est avant tout 10% des ressources mondiales pour 16% de la population. Rien que sur ce chiffre, on voit que la pénurie n’est pas forcément le souci ! Le continent se trouve en réalité entre abondance et rareté : effectivement il existe des zones sèches qui vont couvrir des territoires gigantesques tel le désert du Sahara mais on peut apercevoir quelques rares zones humides : la Turquie (avec le Delta du Gediz) ou les Grands Lacs.

💡 En réalité, les principaux soucis de l’Afrique concernent la démographie explosive de certains pays ainsi que les défauts structurels que le continent connaît. La croissance démographique et urbaine va poser le problème d’un échec du développement des infrastructures, ainsi que celui du manque d’approvisionnement des villes.

La réalité en chiffre :

👉🏻 1/3 des habitants de Madagascar ne sont pas approvisionnés en eau potable.

👉🏻 1/3 de l’eau à Lagos (Nigeria) est perdue à cause des défauts structurels du système d’assainissement.

👉🏻 Démographie : la population du Nigéria est de 198 millions d’habitants. En 2050, elle dépassera les 400 millions ! Comment donc les politiques vont pouvoir améliorer cet approvisionnement en eau dans une ville déjà saturée ?

Nous en sommes donc déjà à un stade avancé dans ce marasme structurel qui ne peut se développer aussi vite que la population. Les villes connaissent le même sort : les bidonvilles se développent bien plus rapidement que les structures solides, les entreprises de BTP étant incapables de construire suffisamment rapidement pour contrer l’exode rural.

💡 Dans les milieux ruraux, les structures manquent et sont bien souvent le départ de nombreux problèmes. Les maladies se développent et demeurent un problème endémique du continent (notamment sur la Corne de l’Afrique et dans l’Ouest de l’Afrique Subsaharienne) qui passe par un manque d’assainissement de l’eau.

🌡️ L’eau est aussi un facteur de compétition entre les différents Etats africains. Les fleuves allochtones (c’est-à-dire ceux qui traversent plusieurs pays) sont bien souvent sources de discordes entre les pays en amont et en aval.

🌡️ C’est le cas de l’Egypte qui est en conflit avec l’Ethiopie : le Nil est important pour l’Ethiopie et la construction de barrage en amont comme souhaité par l’Etat égyptien amène immanquablement une raréfaction de l’eau du Nil pour les pays en aval. L’ex-président égyptien Anouar El-Sadate (aux commandes du gouvernement entre 1970 et 1981) a insinué que « Le seul mobile qui pourrait conduire l’Egypte à entrer de nouveau en guerre est l’eau ». Et cela est un fait ! En 2013 l’ex-président Mohammed Morsi a laissé présager une guerre de l’eau face à l’Ethiopie. On ne rigole pas avec les besoins en eau des Etats.

🌡️ Les enjeux environnementaux et sanitaires sont cruciaux en Afrique quand on aborde la question de l’eau. Les villes et l’utilisation de l’eau dans l’agriculture polluent les fleuves et l’ingestion d’une eau impure apporte de nombreuses maladies graves (le choléra pour n’en citer qu’une). De plus, le paludisme se développe lorsque les moustiques sont en contact avec une eau impropre.

Où en est-on aujourd’hui ?

Nous avons parlé des enjeux environnementaux et géopolitiques, il nous reste à dire deux mots sur l’enjeu économique. Comme dit précédemment, l’eau est une ressource fortement liée au développement et à la mise en valeur des territoires. Par l’agriculture ou encore l’industrie, l’Afrique devra se développer en puisant davantage dans ses réserves. L’industrie étant peu développée, une forte hausse des activités industrielles dans les prochaines années en Afrique supposera donc un épuisement drastique des aquifères africains. Et cela amènera encore plus d’inégalités.

Car effectivement, puisque l’Afrique possède des réserves d’eau, les problèmes liés à cette dernière sont surtout liés aux questions des fortes inégalités que connaît l’Afrique. Depuis les années 1990, les pays africains possèdent de meilleurs systèmes et de plus grandes sources d’approvisionnements, pourtant une part toujours plus importante de personnes n’ont pas accès à tout cela. Les PAS (Programmes d’Ajustements Structurels) conçus par le FMI pour faire face à la crise des Etat Africains dans les années 1990 vont amener des privatisations qui n’apporteront qu’une hausse des inégalités malgré un renforcement effectif des structures.

💡 Pourtant, l’Afrique est consciente de l’importance de l’eau. En 1990, les Etats africains s’engagent à fournir en eau leur population quelle que soit la difficulté des mesures prises selon la Charte d’Addis-Abeba. De même en 1994, l’Afrique du Sud proclame le droit à l’eau. L’Afrique a une conception publique de l’eau qui devient un droit mais cela est pour le moment un échec et le privé a été trouvé comme solution. Aujourd’hui, de grands groupes détiennent les quasi pleins pouvoirs sur les eaux de nombreux pays africains (Suez et Véolia pour ne citer que les deux principales entreprises).

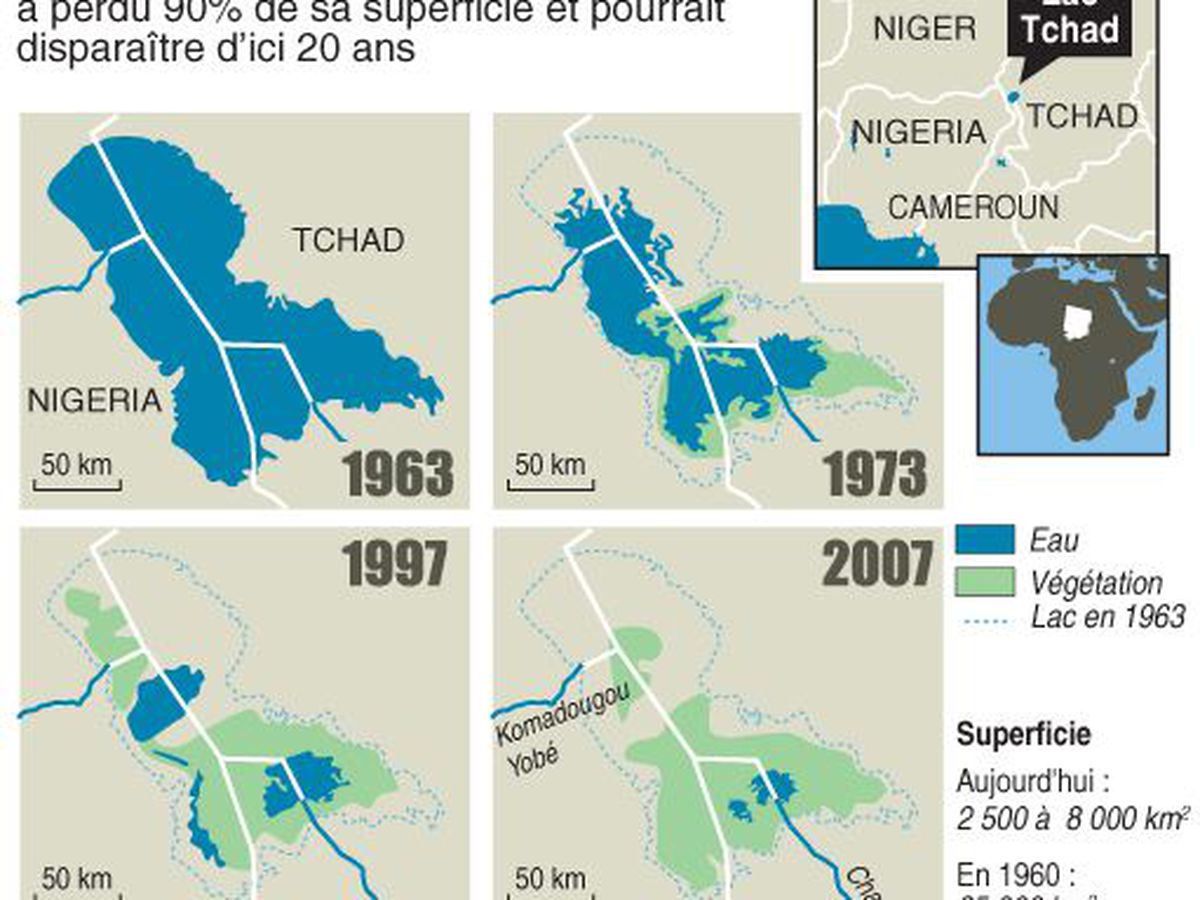

Un exemple probant : le Lac Tchad

🌡️ Le Lac Tchad est un lac qui est vital pour de nombreux pays d’Afrique : le Cameroun, le Niger, le Nigéria, et bien entendu le Tchad. Ce lac doit permettre d’éviter la désertification des terrains du Sahel. Aujourd’hui, 22 millions de personnes vivent sur ses rives. Ce lac a perdu 80% de sa superficie durant les 40 dernières années à cause de l’action de l’homme et de la sécheresse. C’est donc tout un écosystème qui risque de s’effondrer. Cela amènera donc une migration massive dans les prochaines décennies si rien n’est fait.

Besoin d’un prof particulier ? ✨

Nos profs sont là pour t’aider à progresser !

L’eau en tant que progrès : les barrages Inga

💡 Les barrages Inga correspondent à plusieurs barrages de grandes envergures en République Démocratique du Congo. Il n’existe pour le moment que les barrages Inga I et Inga II ayant respectivement une capacité de 300 MW et 1400 MW. Inga III est en projet et devrait délivrer 4500 MW. Un quatrième barrage beaucoup plus massif devrait aussi faire son apparition un jour : il s’agit du « Grand Inga » ayant une capacité de 39 000 MW !

🌡️ Ces barrages sont actuellement des échecs : Inga I et Inga II ne sont en réalité qu’à 20% de leur potentiel car ils sont en constantes rénovations, ce qui gaspille l’argent de la RDC (environ 1 milliard d’euros est perdu à cause de ces deux barrages). Il s’agit donc d’un échec économique, mais aussi d’un échec de développement : seulement 9% des Congolais possèdent de l’électricité puisque le réseau de distribution coûte encore beaucoup trop cher. Derrière ce projet d’envergure, Mobutu (ancien président de la RDC) souhaitait mettre en place un autre projet pharaonique visant à attirer l’attention et le prestige sur son pays, après une politique spatiale désastreuse et très coûteuse.

Bien que les barrages soient aujourd’hui inefficaces, cela n’en reste pas moins un grand rêve et un bel espoir pour le développement congolais. Si les barrages tournaient à plein régime, on estime que la RDC pourrait créer 40% de la consommation électrique africaine à elle-seule.

Le projet est-il réalisable ? La question du Grand Inga reste en suspens (la RDC est loin de pouvoir mettre au point de manière rentable un barrage de 39 000 MW). Nous pouvons cependant observer la mise en place de Inga III : l’Afrique du Sud a promis d’acheter 50% de la production d’Inga III dès que le barrage sera opérationnel, ce qui pourrait rendre le barrage potentiellement rentable. La création et l’exploitation du barrage Inga III pourrait être une solution au développement de la République Démocratique du Congo.

L’eau au Moyen-Orient

💡 L’eau au Moyen-Orient est très rare : seulement 0,7% de l’eau douce mondiale totale pour 4% de la population. Les climats sont arides ce qui explique que l’eau manque sur le territoire. Il s’agit d’une ressource cruciale pour le développement de la région, et son manque pèse cruellement et pousse les Etats à trouver de nouvelles solutions. En Arabie Saoudite, le dessalement de l’eau de mer représente un juteux marché puisqu’il s’agit d’une action incontournable pour le pays. Pour le moment, le dessalement en Arabie Saoudite est contrôlé par la Saline Water Conversion Corporation (SWCC) qui est une entreprise publique. Cependant, en juin 2020, elle a lancé un appel aux entreprises dans le but de privatiser l’usine de Ras al-Khair, la plus grande usine de dessalement au monde.

Avec les projets pharaoniques qui se construisent au Moyen-Orient, les pays ont besoin d’une quantité d’eau douce phénoménale et ont donc recours aux usines de dessalement. Il n’est donc pas étonnant de retrouver toutes les plus grandes usines de dessalement dans cette région. 22% de l’activité mondiale de dessalement se passe en Arabie Saoudite, 20% au Emirats Arabes Unis, 6,6% au Koweït et 5,8% au Qatar. Cela s’explique par cette hausse du besoin en eau depuis quelques années (l’exemple le plus probant reste le projet NEOM, une mégalopole futuriste, conçue par l’Arabie Saoudite) ainsi que par le climat aride loin d’être clément pour les peuples vivant dans la région.

Une eau au cœur de problématiques conflictuelles : l’eau et Israël

🌡️ Comme dit précédemment, la région est en déficit hydrique. Cependant, le développement d’Israël demande des quantités importantes d’eau douce pour satisfaire sa population et afin de développer son économie. Israël compte sur son agriculture qui s’exporte dans le monde entier, et qui est l’une des principales mannes économiques du pays. Cette agriculture nécessite beaucoup d’eau, qui ne se trouve que dans certains points stratégiques de la région : le Golan et la Cisjordanie. Ces deux territoires ont donc une forte valeur stratégique qui ralentissent le processus de paix avec les Palestiniens puisqu’il s’agit de territoires qui sont vitaux pour Israël.

Rendre les territoires annexés semble donc compromis pour Israël de ce fait. Le plateau du Golan a été administré par Israël (puis annexé) depuis la Guerre des Six Jours en 1967, face aux troupes arabes. Pour la Cisjordanie, cela semble encore plus compliqué : la Communauté Internationale considère que la Cisjordanie appartient à Israël mais les heurts face aux Palestiniens dans la région montre que le territoire est en réalité disputé entre le gouvernement israélien et les troupes palestiniennes. Récemment, les violences en Cisjordanie et à Gaza se sont multipliées et donnent des indications claires quant à la stratégie d’Israël sur les territoires : Israël désire sécuriser ses approvisionnements en eau et garder la mainmise sur les territoires, tout en refoulant les Palestiniens. Ce refoulement des Palestiniens mène à son tour une véritable inégalité liée à l’eau : les colons israéliens en Cisjordanie consomment en moyenne 400 litres par jour, contre seulement 70 par jour au mieux pour les Palestiniens.

💡 La colonisation d’Israël, les lois de séparation des territoires, la construction de murs, le renforcement des décrets contre les antisionistes et le constant lobbying ne sont pas uniquement des conséquences liées à cette volonté de protéger les points d’eau. Que l’on ne s’y trompe pas, la question de l’eau dans la région n’est pas la seule explication du conflit israélo-palestinien : il s’agit d’UNE manière de lire le conflit. Les conflits ont des causes qui s’entremêlent, et qui ne s’expliquent jamais par une seule cause. Cela est important à savoir quand il faut étudier un conflit et, de la même manière, le conflit israélo-palestinien n’est PAS uniquement un conflit religieux.

L’eau en Asie

💡 Malgré quelques territoires désertiques (à l’exemple du plateau de Deccan en Inde), l’eau est plutôt abondante en Asie. Entre les nombreux fleuves et les moussons, les civilisations asiatiques sont effectivement des « civilisations de l’eau et du végétal » : la culture du riz est fortement liée au développement des Etats le long des fleuves et les villes les plus riches et qui ont connu l’expansion la plus pérenne sont celle dans les plaines irriguées si bien que les plateaux des montagnes furent considérés comme des zones marginales où seuls les citoyens ayant fui leur pays peuvent vivre. La richesse des territoires est donc plutôt proportionnelle à leur irrigation. Cette eau est maîtrisée par la présence de barrage (Les Trois Gorges sur le Yangzi) et possède un véritable intérêt géopolitique pour la région.

👉🏻 Cependant, cette abondance est peu suffisante devant les défis du développement actuel. L’eau est une ressource polluée et en pénurie sur de nombreux territoires : il s’agit donc d’une préoccupation majeure pour les pays asiatiques. Ainsi, les deux problèmes que connaît l’Asie sur ce sujet proviennent essentiellement d’un manque criant d’infrastructures (car le spectaculaire développement des pays asiatiques ne s’est pas toujours accompagné d’une parfaite connexion des eaux) ainsi que l’explosion démographique (qui est l’un des principaux risques que rencontre l’Asie).

Une ressource conflictuelle : l’exemple de l’Indus

🌡️ L’Indus est l’une des grandes raisons qui font du Cachemire une région où le conflit reste encore vif de nos jours. La moitié des systèmes d’irrigation et la moitié de l’électricité pakistanaise est fournie par l’Indus. Le problème majeur pour le Pakistan provient du fait qu’il ne maîtrise absolument pas ce fleuve : l’Indus commence sa course dans les montagnes de l’Inde. Cela signifie que la moitié de l’eau et de l’électricité du Pakistan se trouve actuellement entre les mains de l’Inde, un rival historique non-négligeable pour le Pakistan. Pour pallier les risques d’une potentielle fermeture du « robinet pakistanais » par l’Inde, un traité a été mis en place en 1960.

Malgré ce traité, l’Inde continue de menacer le Pakistan afin de les faire plier sur des questions stratégiques. En septembre 2016, 10 soldats indiens ont été tués dans le Cachemire, l’Inde a donc menacé le Pakistan d’accélérer la construction des barrages sur l’Indus en représailles.

🌡️ Cette question de l’eau dans le Cachemire reste donc clivante : l’Indus est nécessaire pour le Pakistan mais la création de barrages par l’Inde est aussi une opportunité énergétique intéressante. Il s’agit un peu de la même problématique que rencontrent l’Egypte et L’Ethiopie.

💡Si tu veux plus d’infos, consulte notre super article sur le Cachemire 💡

Des fleuves pollués : le Gange indien et le Huang He chinois (fleuve jaune)

Une eau polluée n’est pas simplement un manque à gagner pour l’humanité : cela a des répercussions négatives sur la santé et donc, à long-terme, sur le développement des civilisations. L’impressionnant essor du développement asiatique depuis le siècle dernier amène nécessairement des problèmes structurels importants. En privilégiant certains domaines et certaines régions plus productives, de nombreuses périphéries apparaissent proche des nappes phréatiques ou des fleuves et rivières. La pauvreté, le manque d’éducation, de structures, le manque de politiques de protection, d’aides de la part des communautés et des Etats poussent immanquablement à la pollution.

En 2018, on estime que le Gange reçoit, chaque jour, trois milliards de litres d’eau impropres. Le taux de pollution du fleuve est trois mille fois supérieur aux normes promulguées par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). La question de la pollution de l’eau en Inde est directement liée à l’agriculture qui consomme 90% de l’eau extraite. De plus, les forages de puits surexploitent cette ressource et les habitants retournent les déchets directement dans les sources, ce qui a pour conséquence une pollution maximale qui a un impact sur la santé des habitants indiens.

🌡️ Cette question de la pollution touche aussi la Chine, qui a connu les mêmes problèmes dus à l’exceptionnel développement qu’on lui connaît aujourd’hui. Le « Fleuve Jaune » (le Huang He) est pollué sur 1/3 de sa longueur. Cela est problématique puisqu’il fournit l’eau potable à des millions d’habitants au nord de la Chine. La qualité des eaux du Fleuve Jaune, 2e plus grand fleuve de Chine avec ses 5400 km de long, s’est détérioré durant cette décennie. La cause principale : les rejets industriels qui sont en constante augmentation. Ce phénomène se couple avec une baisse du niveau du fleuve à cause de l’urbanisation et de la prédation sur la ressource par la population. D’après les derniers échantillons prélevés, seulement 16% de l’eau serait sans risque pour la consommation.

Besoin de cours particuliers ? ✨

4 points de plus sur ta moyenne avec nos profs Sherpas ! 📈

Une ressource source de conflit : les paysans indiens face à Coca-Cola

L’eau en Amérique latine

💡 A contrario du Moyen-Orient, l’eau en Amérique latine est abondante et ne manque absolument pas. 1/3 des réserves d’eau du monde se situe en Amérique latine pour seulement 9% de la population ! 4 des 25 plus grands fleuves du monde se situent en Amérique Latine et cela explique donc cette grande présence d’eau douce : il s’agit de l’Amazone, du Paraná (Brésil), de l’Orénoque (Venezuela) et du Rio Magdalena (Colombie). N’oublions pas que l’Amérique Latine possède de gigantesques aquifères tels Guarani entre le Brésil, le Paraguay et l’Argentine.

Cette eau est alors un atout pour le développement et dans plusieurs domaines :

👉🏻 L’agriculture utilise 75% des ressources en eau et peut être privilégiée grâce aux abondantes ressources et à la faible population. La taille des espaces agricoles est aussi l’une des forces du continent.

👉🏻 Les transports peuvent être facilités : les fleuves sont navigables sur des milliers de kilomètres et permettent de couvrir de grandes distances en peu de temps.

👉🏻 Le secteur énergétique peut profiter de cette manne. On dénombre plus de 200 barrages hydrauliques au Brésil.

💡 Malgré cette grande abondance, les problèmes se succèdent et 1/5 de la population souffre de stress hydrique ! Cela provient de l’inégal accès à l’eau pour les habitants de la région. A l’échelle nationale on peut apercevoir de fortes divergences entre les régions comme au Brésil où le Nordeste est souvent frappé par la sécheresse, ou encore au Pérou dans le désert Atacama (nord).

Cette inégale répartition de l’eau se retrouve à l’échelle locale, où la situation peut être totalement différente entre les habitants des beaux quartiers ou des favelas. Cette scission entre deux mondes, et surtout deux accès à l’eau potable totalement différents, peut se présenter sous la forme d’un simple mur qui sépare de quelques mètres des habitants ayant un accès facilité à l’eau, et des habitants qui se battent pour pouvoir boire : c’est le cas du « Mur de la Honte » à Lima (Pérou) qui sépare les habitants des favelas et les ultras riches péruviens.

Ce problème de mauvaises répartitions se double d’un souci de vétusté des infrastructures. Le Brésil possède 20% des réserves d’eau douce mondiale et pourtant le pays continue d’essuyer de récurrentes pénuries comme en 2014 à Sao Paulo. 20% des Brésiliens n’ont toujours pas accès à l’eau potable aujourd’hui. On estime que 37% de l’eau est, de nos jours, gaspillée dans les réseaux de distribution.

L’eau comme source de conflits : l’exemple de Cochabamba en Bolivie

🌡️ En 1999, la gestion du réseau de distribution et du traitement des eaux de Cochabamba, en Bolivie, se retrouve confiée à un groupe américain, Bechtel. Il s’agit d’une privatisation de l’eau par le géant américain qui va augmenter les tarifs à des prix si élevés que la majorité de la population ne peut plus se fournir en eau potable. Cette augmentation, ainsi que la destruction des puits clandestins (conçus par la population pour contourner le problème) par les forces de l’ordre de la ville va provoquer une révolte des habitants. Des affrontements sanglants eurent lieu face à l’armée au début des années 2000. Finalement, le contrat de Bechtel est annulé, le gouvernement local rétropédale et la gestion de l’eau à Cochabamba est confié à SEMAP, une entreprise publique.

Des exemples probants de coopérations

💡 L’eau n’est pas uniquement source de conflit, elle peut aussi être vecteur de coopération. Voici quelques exemples qui appuient cette affirmation :

👉🏻 En 1944, les Etats-Unis se sont engagés à garantir chaque année un approvisionnement minimal de 2 milliards de mètres cubes d’eau au Mexique. Le contrat liant les deux pays traite aussi d’une assistance technique et d’une gestion commune des nappes phréatiques se situant entre les deux pays voisins.

👉🏻 Création de barrages binationaux : Le barrage Itaipu à la frontière entre le Brésil et le Paraguay ou encore le barrage Yacireta entre l’Argentine et le Paraguay.

👉🏻 Fondation d’une banque de l’eau au sein du Mercosur dans le but de protéger l’aquifère de Guarani.

![[BAC] Faire une étude de doc HGGSP en 7 étapes](https://adymrxvmro.cloudimg.io/v7/https://sherpas.com/content/uploads/2021/10/étude-de-doc-hggsp-e1625738483509.jpg)

![La méthode Sherpas de la dissertation de géopolitique [Méthode Dissertation HGG]](https://adymrxvmro.cloudimg.io/v7/https://sherpas.com/content/uploads/2021/10/méthode-dissertation-géopolitique-escp-les-sherpas-youtube-miniature.jpg)

![L’Afrique et la mondialisation [HGGSP]](https://adymrxvmro.cloudimg.io/v7/https://sherpas.com/content/uploads/2022/01/pexels-blue-ox-studio-2014342-scaled.jpg)