Le fait social, Durkheim, le holisme… ces termes te disent peut-être quelque chose. Dans ce cas, on te félicite 😉 il t’est déjà arrivé d’être attentif en cours de SES !

En tout cas, si tu passes bientôt ton bac ou que tu es déjà en études supérieures, le fait social fait partie des notions essentielles que tu dois connaître en sociologie. 🔥

Pourtant, c’est un terme flou et mal défini pour beaucoup d’étudiants. Alors, dans cet article, je vais essayer de t’expliquer aussi clairement que possible ce qu’on entend par un fait social !

Mais avant toute chose, intéressons-nous à l’homme qui se cache derrière cette notion !

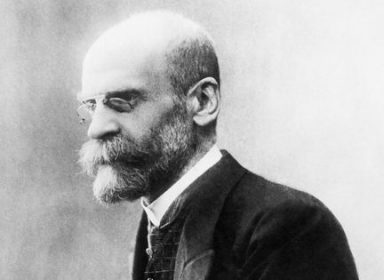

L’homme derrière le fait social : Émile Durkheim 👤

Considéré comme un des pères fondateurs de la sociologie moderne en France, Émile Durkheim est un sociologue français de la fin du XIXème siècle. Il est connu à travers le monde pour plusieurs de ses écrits notamment sur la religion (Les formes élémentaires de la vie religieuse) ou encore Le Suicide. Il a participé activement à la valorisation du caractère scientifique des sciences sociales et à la création d’une méthode rigoureuse pour pratiquer ces disciplines.

💡 C’est en 1895 qu’apparaît la notion de fait social. Durkheim l’aborde dans un de ces ouvrages les plus connus aujourd’hui, Les Règles de la Méthode sociologique.

Durkheim et la sociologie holiste

On peut dire de Durkheim qu’il appartient à un courant holiste de la sociologie. En quelques mots, il considère que la structure prime sur l’individu. Pour lui, la société ne correspond pas à la somme des actions individuelles, mais a une identité propre.

En gros, lorsqu’il étudie un phénomène, Émile Durkheim ne s’intéresse pas aux choix individuels et aux relations entre les individus à l’inverse de Max Weber. Il va plutôt se pencher sur l’influence des sociétés, de l’État et des institutions sur les individus. Ainsi, il accorde une place importante au processus de socialisation.

Définition clé 🗝️

La socialisation, c’est le processus sociologique par lequel un individu apprend à faire partie de la société et devient un être social. Pour cela, il intériorise un ensemble de valeurs, de normes tout au long de sa vie. Cet apprentissage se fait bien entendu en fonction de l’époque et de l’endroit où l’on vit. C’est le cas d’un bébé qui apprend à parler la langue de ses parents par exemple.👶

Besoin d’un prof particulier d’économie ? ✨

Nos Sherpas sont là pour t’aider à progresser et prendre confiance en toi.

Qu’est-ce qu’un fait social ? 🤔

À partir de maintenant ça va devenir plus compliqué, car on va parler d’une notion très abstraite. Mais pas de panique, un exemple t’attend au bout de cette partie. 😊

On peut définir le fait social comme un phénomène régulier qui intervient dans une société. C’est un comportement, une manière d’être ou une action adoptée collectivement dans une société, que les individus en aient conscience ou non.

💬 Un fait social consiste « en des manières d’agir, de penser et de sentir, extérieures à l’individu, et qui sont douées d’un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s’imposent à lui », Émile Durkheim

Les caractéristiques du fait social ✅

Même s’il peut prendre diverses formes, le fait social est caractérisé par différents critères :

👉 Le fait social est collectif et général.

👫 Le phénomène étudié ne doit pas relever de quelques personnes sans lien. Celui-ci doit être visible sur la majorité d’une population (association, habitants d’une ville, …). Le groupe peut être plus ou moins grand.

👉 Le fait social est extérieur à l’individu.

🌊 Pour Durkheim, le fait social n’est pas l’agrégat de tous les comportements individuels. Il a une identité propre et existe avant et après l’individu. En outre, si un individu change de comportement, cela n’a pas d’effet sur le groupe, qui continue d’agir ainsi.

Pour illustrer cette idée, prenons l’exemple d’une vague (le fait social). Celle-ci est composée d’une infinité de gouttes d’eau (les individus). Néanmoins, nous n’associons pas la vague aux gouttes d’eau, celle-ci a une existence propre. De plus, si on retire une goutte d’eau, la vague existe toujours.

👉Le fait social s’impose aux individus.

❌ La notion de contrainte est essentielle chez Durkheim. L’individu adopte un comportement particulier pour s’intégrer à la société et ressembler aux autres. Souvent, il n’en a pas conscience. Mais s’il n’adopte pas ce comportement, il subit une sanction sociale plus ou moins forte (une peine de prison, des moqueries, …).

👉 L’éducation au cœur de la pensée durkheimienne.

🎒 Pour comprendre comment naît le fait social, il faut souvent remonter à l’enfance. En effet, pour lui, les individus, à travers la socialisation, intériorisent des comportements consciemment ou non. Le fait social est alors transmis d’une génération à l’autre.

👉 Le fait social peut être organisé ou non.

📃 En effet, il peut découler d’une règle édictée clairement dans la loi ou dans un règlement. Mais il peut aussi tout à fait être de nature informelle à travers des coutumes.

👉 Un fait social est propre à une époque et un lieu. ⌛

Il est toujours important de ne pas oublier que le fait social est contextuel. Par exemple, le fait pour les garçons de ne pas ou peu porter de jupe en France s’oppose à la tradition écossaise du kilt.

Un exemple concret de fait social : le choix du prénom 🍼

Pour illustrer cette définition du fait social, prenons un exemple concret : le choix du prénom du bébé par les parents.

A première vue, cette action semble individuelle et propre à chaque famille. En réalité, en observant les statistiques, on retrouve des tendances dans le choix du prénom, à travers les époques. Par exemple, depuis quelques années, les prénoms courts sont préférés aux autres. Mais, ne vous inquiétez pas les autres, nous on vous aime quand même !😝

Si tu as bien retenu les critères listés juste au-dessus, tu te demandes peut-être pourquoi on peut parler de contraintes dans le choix du prénom. En effet, c’est un des choix les plus intimes possible. Néanmoins, dès le plus jeune âge, des connotations, préjugés, opinions se sont greffés sur certains prénoms. 🤯 C’est pourquoi, depuis la Seconde Guerre mondiale, peu de parents veulent appeler leur enfant Adolf. Évidemment, les tendances sont différentes à travers le monde. 🌎

💡 Cet exemple peut paraître bête mais, fais comme nous, n’hésite pas à utiliser ta vie quotidienne pour trouver des exemples !

Maintenant que tu as tout compris sur le fait social, on va aller un peu plus loin et essayer de comprendre comment Durkheim étudie ces fameux faits sociaux.

Ton premier cours particulier d’économie est offert ! 🎁

Fais-toi guider par un étudiant passé par une des meilleures écoles de France.

Étudier un fait social : Durkheim et sa méthode 📚

Comme on l’a dit plus haut, Émile Durkheim a défendu la sociologie comme une science, à une époque où c’était peu accepté. Pour soutenir ses propos, il a mis au point une méthode scientifique rigoureuse. 🔬

L’objectif du sociologue français est d’étudier « les faits sociaux comme des choses ». Il veut en quelque sorte que l’objet d’étude de la sociologie (les faits sociaux) soit vu comme n’importe quel objet d’étude scientifique. Néanmoins, cela n’est pas si évident.

En quoi le fait social est-il un objet d’étude particulier ? ⚡

Ce qui fait la particularité du travail sociologique (et en général des sciences sociales) est le fait d’étudier des personnes, des comportements humains. Ceux-ci sont donc souvent imprévisibles. De plus, il existe un rapport particulier entre le sociologue et son objet d’étude. En effet, celui-ci appartient à la « société » qu’il étudie.

Imaginons la société comme un aquarium, on sait que c’est un peu étrange mais fais nous confiance 😇 Le sociologue cherche à comprendre le fonctionnement de celui-ci. Néanmoins, comme les autres poissons, il est à l’intérieur du bocal et il peut être difficile pour lui de prendre du recul sur son objet d’étude. 🐟

Comment Durkheim propose-t-il de contourner ces difficultés ? ♻️

Dans un premier temps, Émile Durkheim introduit l’idée de prénotion, c’est-à-dire un savoir immédiat, qui ne vient pas d’une réflexion. L’être humain a des prénotions sur tout ce qui l’entoure. Cette représentation de la réalité repose beaucoup sur les sens et l’observation directe. 👁️ On pourrait rapprocher ce terme de l’idée d’opinion en philosophie.

Par exemple, avant d’apprendre que la terre tourne autour du soleil, l’inverse peut visuellement paraître évidente. ☀️

Les prénotions sont particulièrement présentes en sociologie puisque l’on étudie des phénomènes que l’on voit au quotidien. Il est alors nécessaire avant de mener un travail sociologique d’essayer de remettre en question ce que l’on pense savoir.

Durkheim conseille également de définir chaque terme précisément. En effet, certains phénomènes ont différentes définitions selon les individus, ce qui peut mener à des incompréhensions.

💡 Souvent, Durkheim prend appui sur le droit pour énoncer des définitions. En effet, la loi, selon lui, montre la représentation de la réalité par les sociétés à un moment donné.

Enfin, Émile Durkheim met en avant l’importance des statistiques. (Oui, oui des maths en sociologie !) 📊 Celles-ci permettent d’identifier le fait social, en repérant la régularité de certains phénomènes. Le sociologue peut aussi étudier objectivement ces faits sociaux.

L’ensemble de ces méthodes ont permis à la sociologie d’être considérée comme une science chez beaucoup d’intellectuels.

La méthode de Durkheim appliquée : Le suicide 📖

En 1897, dans son ouvrage Le suicide, Émile Durkheim applique la méthode sociologique que l’on vient de développer. En traitant le suicide comme un fait social, Durkheim essaye d’en comprendre les causes.

Dans cette oeuvre, l’auteur veut d’abord rompre avec la prénotion qui considère que la cause du suicide est avant tout psychologique (et donc personnelle et individuelle). 🧠

Pour cela, il part d’un constat : le nombre de suicides est en forte hausse en France à la fin du XIXe siècle. 📈

Si l’on admet l’hypothèse selon laquelle le suicide est psychologique, l’augmentation ne devrait alors pas être la même selon les différents groupes en fonction de leur situation et de leur mode de vie.

Besoin de cours particuliers ? ✨

4 points de plus sur ta moyenne avec nos profs Sherpas ! 📈

Pourtant, en observant les statistiques du suicide selon les classes sociales, Durkheim réalise que le nombre de suicides psychologiques a autant augmenté chez les agriculteurs 👩🌾 (à l’époque, en situation de déclassement) que chez les professions libérales 👨⚕️ (à l’époque, en situation d’ascension sociale). La hausse, qui s’applique à l’ensemble de la société, a donc une cause sociale. 🤝

Ce travail a permis à Durkheim de développer deux causes principales au suicide : l’intégration (un sentiment plus ou moins fort d’appartenance à un groupe) et la régulation (un ensemble plus ou moins important et efficace de règles qui donnent des repères aux individus). D’après cette théorie, c’est le fonctionnement de plus en plus individualiste de la société qui explique que le nombre de suicides ait augmenté.

Voici un tableau des conclusions de l’ouvrage de Durkheim. Celui-ci a déterminé 4 types de suicide :

| Excès | Défaut | |

|---|---|---|

| Intégration | Suicide altruiste | Suicide égoïste |

| Régulation | Suicide fataliste | Suicide anomique |

De plus, Durkheim réalise que certaines caractéristiques permettent de diminuer le risque de se suicider : d’un point de vue collectif, les périodes de guerres ou de troubles renforcent les liens au sein de la société ; d’un point de vue individuel, la proximité avec la famille et les liens sociaux renforcent l’intégration et la régulation.

Ainsi, Émile Durkheim a appliqué sa méthode. Il a remis en question ses prénotions et utilisé les statistiques, ce qui lui a permis de mieux comprendre un fait social : le suicide.

Conclusion sur le fait social Durkheim et son oeuvre✨

Voilà, cet article touche à sa fin ! J’espère qu’il t’a permis de mieux comprendre le fait social, Durkheim et son œuvre.

Même si celle-ci peut sembler compliquée, n’hésite pas à chercher des exemples dans ton quotidien !

Et si tout ça te semble encore abstrait, n’hésite pas à nous poser toutes tes questions.☝️

C’est bien merci

Bonjour,

Merci beaucoup pour ton commentaire ! Nous sommes ravis que notre article sur Durkheim t’ait plu. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais qu’on approfondisse, n’hésite pas à nous le dire. 😊

À bientôt,