À retenir :

- La Révolution française naît avec les états généraux de 1789 et l'Assemblée nationale qui se déclare représentation du peuple.

- La prise de la Bastille marque la rupture avec l'Ancien Régime et prépare les réformes.

- L'abolition des privilèges et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen posent les bases de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté.

- La Terreur et le coup d'État de Napoléon mettent fin à la phase révolutionnaire et ouvrent une nouvelle ère politique.

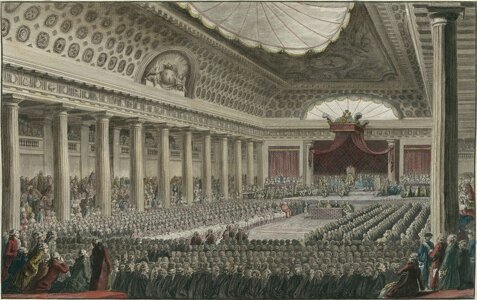

Les états généraux de 1789

Le point de départ officiel de la Révolution française fut celle des états généraux convoqués par Louis XVI le 5 mai 1789. Pour la première fois depuis 1614, cette assemblée regroupait les représentants des trois ordres : le clergé, la noblesse et le tiers état. Les tensions économiques et sociales grandissantes ont conduit à cette réunion exceptionnelle, lors de laquelle chaque ordre devait présenter ses doléances au roi.

Le tiers état, représentant la majorité de la population, revendiquait davantage de pouvoirs face aux privilèges des deux autres ordres. Cette réunion s'est rapidement transformée en bataille politique, mettant en lumière les profondes inégalités du royaume.

L'assemblée nationale constituante

Face au blocage institutionnel et au refus des réformes d'équité, les députés du tiers état se déclarèrent Assemblée nationale le 17 juin 1789. Justifiant que seul ce groupe représente véritablement la nation, ils entreprirent de rédiger une Constitution. Avec le serment du jeu de paume prononcé le 20 juin 1789, les membres affirmèrent leur détermination à ne jamais se séparer jusqu'à ce qu'une nouvelle constitution soit établie.

Ce geste audacieux marquait un tournant dans la révolte contre l'absolutisme. L'Assemblée nationale devint alors un symbole de la voix du peuple et de sa lutte pour la liberté et l'égalité des droits.

La prise de la Bastille

Le 14 juillet 1789 reste gravé dans la mémoire collective comme le jour de la prise de la Bastille. Cet événement marqua la colère populaire face à l'influence royale et annonça le début d'une révolution violente. À Paris, des milliers de Parisiens assiégèrent cette prison forteresse, considérée comme un symbole de la tyrannie monarchique.

La chute de la Bastille devint rapidement un symbole puissant de libération et de pouvoir du peuple. Chaque année, cet événement est célébré comme la Fête nationale française, reflétant l'importance historique de cette journée.

L'abolition des privilèges et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Encouragée par la prise de la Bastille, l'insurrection se répandit. Dans la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée nationale décréta l'abolition des privilèges féodaux et des droits seigneuriaux. Une décision majeure entra alors en vigueur, supprimant les avantages ancestraux de la noblesse et du clergé.

Quelques semaines plus tard, le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fut adoptée. Inspirée par les philosophies des Lumières, cette déclaration pose les bases des nouvelles valeurs républicaines : égalité, liberté, souveraineté nationale.

Liste des principes fondamentaux énoncés

- Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.

- La souveraineté appartient à la nation.

- Liberté de pensée, d'expression, de culte.

- Droit de propriété sacré et inviolable.

- Séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Ces proclamations jetèrent les fondements de la société moderne et continuent d'influencer notre conception des droits humains aujourd'hui.

La Constitution civile du clergé

Le 12 juillet 1790, l'Assemblée nationale vota la Constitution civile du clergé. Ce texte bouleverse l'organisation de l'Église catholique en France en nationalisant ses biens et en subordonnant le clergé à l'État. Les évêques et prêtres devinrent des fonctionnaires publics élus par les citoyens.

Cette réforme suscita un profond trouble parmi les catholiques et divisa la population. La naissance de la République était ainsi inéluctablement marquée par des passages conflictuels et bouleversants.

La fête de la Fédération

Pour célébrer la première année de la prise de la Bastille, la fête de la Fédération fut organisée le 14 juillet 1790. Cette grande cérémonie visait à unifier la nation et marquer la fin des divisions internes. Des centaines de milliers de personnes venues de toute la France convergèrent vers Paris pour participer aux festivités sur le Champ-de-Mars.

Louis XVI prêta serment à la nouvelle constitution devant la foule, consolidant l'image d'un pays uni malgré les divergences croissantes au sein de la révolution. Il s'agissait d'un moment de ferveur révolutionnaire presque unanime, avant que les conflits internes ne ressurgissent.

La chute de la royauté et la proclamation de la République

En 1792, la guerre avec les puissances européennes et l'échec militaire contribuèrent à la radicalisation de la Révolution. Le 10 août 1792, après l'attaque du palais des Tuileries par les sans-culottes, la monarchie fut suspendue et la famille royale emprisonnée.

Cet acte marqua un point de non-retour. La Convention nationale proclama la Première République le 22 septembre 1792, abolissant définitivement la royauté. La figure de Louis XVI devint alors la cible de toutes les rancœurs, menant à son procès et à son exécution par guillotine le 21 janvier 1793.

| Date | Événement |

|---|---|

| 5 mai 1789 | Ouverture des états généraux |

| 20 juin 1789 | Serment du jeu de paume |

| 14 juillet 1789 | Prise de la Bastille |

| 4 août 1789 | Abolition des privilèges |

| 26 août 1789 | Adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen |

| 12 juillet 1790 | Constitution civile du clergé |

| 14 juillet 1790 | Fête de la Fédération |

| 10 août 1792 | Insurrection des Tuileries |

| 22 septembre 1792 | Proclamation de la Première République |

| 21 janvier 1793 | Exécution de Louis XVI |

La Terreur et ses conséquences

Avec l'instauration de la République, la phase de la Terreur débuta sous la direction de Robespierre et du Comité de Salut public. De 1793 à 1794, une répression violente s'abattit sur les adversaires de la Révolution. Les exécutions massives via la guillotine devinrent courantes.

Cette période controversée engendra un climat de peur mais visait ostensiblement à protéger les acquis révolutionnaires contre les ennemis intérieurs et extérieurs. Les excès de la Terreur aboutirent finalement à la chute de Robespierre le 27 juillet 1794 (9 Thermidor an II) et à un retour progressif à une certaine stabilité politique.

Le coup d'état de Napoléon Bonaparte

La Révolution française trouva son épilogue avec le coup d'état de Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799 (18 Brumaire an VIII), mettant fin au Directoire. Napoléon prit le pouvoir en tant que Premier Consul, marquant ainsi le début du Consulat. Cette nouvelle ère annonçait à la fois la fin de la Révolution proprement dite et le commencement d'une consolidation impériale future.

Ce coup de force permit de stabiliser la France après une décennie de bouleversements tout en conservant certaines réformes révolutionnaires durables, telles que l'égalité devant la loi et les principes de l'administration centrale.