À retenir :

- Louis XVI fait face à une crise financière majeure et des réformes fiscales échouent, ce qui conduit à la convocation des États généraux en mai 1789.

- Les inégalités et les idées des Lumières alimentent la montée sociale, marquée par la prise de la Bastille et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

- Le 10 août 1792, l'insurrection met fin à la monarchie et ouvre la voie à l'établissement de la République.

- La Convention nationale juge Louis XVI et prononce sa mort; Louis XVI meurt le 21 janvier 1793 sur la Place de la Révolution.

Les origines de la chute de Louis XVI

Des finances royales en difficulté

Au début du règne de Louis XVI, la France souffre déjà d'une situation financière préoccupante. L'État doit faire face à un endettement colossal, résultat des guerres coûteuses et de dépenses somptuaires de la cour royale. Les réformes proposées par divers ministres, comme Turgot et Necker, rencontrent une forte opposition de la noblesse.

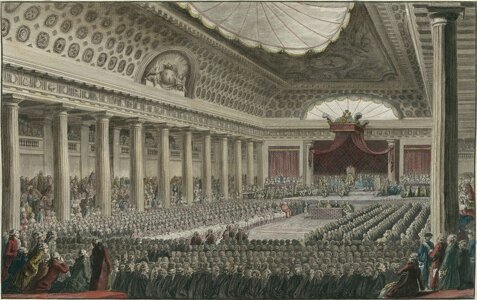

L'échec des réformes fiscales mène à la convocation des États généraux en mai 1789 pour tenter de résoudre la crise financière. Cette assemblée ne tarde pas à se transformer en Assemblée nationale constituante, défiant l'autorité royale et marquant un tournant dans la Révolution française.

La montée des tensions sociales

En 1789, les inégalités sociales et économiques exacerbent la colère populaire. Le tiers état (composé principalement de paysans et de bourgeois) réclame davantage de droits et la fin des privilèges de la noblesse et du clergé. Les idées des Lumières influencent grandement ces revendications, prônant le principe d'égalité et remettant en cause l'absolutisme monarchique.

Cette période est marquée par des événements marquants comme la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, symbolisant la lutte contre la tyrannie. La déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en août 1789 pose les bases d'un nouvel ordre politique mettant en avant les libertés fondamentales.

Le tournant décisif de l'insurrection du 10 août 1792

La fuite et capture de Varennes

En juin 1791, le roi tente de fuir en secret vers Montmédy, mais il est arrêté à Varennes-en-Argonne. Cet acte renforce le sentiment de trahison parmi les révolutionnaires qui voient en ce geste une conspiration contre l'état. Après cet épisode, la confiance envers le roi est irrémédiablement brisée, contribuant à sa perte de légitimité.

La proclamation de la République

Le 10 août 1792 marque un tournant décisif avec l'insurrection parisienne qui conduit à la chute de la monarchie. Le palais des Tuileries est pris d'assaut par les insurgés, forçant Louis XVI et sa famille à se réfugier auprès de l'Assemblée législative. Peu après, la République est proclamée le 22 septembre 1792, abolissant ainsi la monarchie et emprisonnant le roi jugé responsable des troubles nationaux.

Le procès de Louis XVI : déroulement et enjeux

De roi à citoyen Louis Capet

La convention nationale décide de juger Louis XVI en tant que simple citoyen, lui attribuant le nom de "Louis Capet" pour souligner sa déchéance royale. Ce changement de statut vise à montrer que même un ancien souverain peut être soumis aux lois républicaines.

- Accusations principales : haute trahison, conspiration contre l'état, et tentative de suppression de la liberté nationale.

- Documents compromettants : lettres et correspondances révélant ses négociations secrètes avec des puissances étrangères.

Un verdict inévitable

Le jugement de Louis XVI débute le 11 décembre 1792 et attire une large attention publique. Les débats au sein de la convention nationale sont passionnés, mêlant considérations morales et politiques. Chaque député exprime une opinion personnelle quant à la sentence appropriée, reflétant les divisions internes de la jeune République.

Finalement, la majorité vote pour la peine de mort. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est conduit à la guillotine et exécuté publiquement sur la Place de la Révolution. Sa mort scelle définitivement la fin de la monarchie et ouvre une nouvelle ère pour la France, bien qu'empreinte de violence et d'instabilité politique.