À retenir :

- La prise de la Bastille est le symbole qui marque le point de départ de la Révolution française et la fragilisation de la monarchie absolue.

- Contexte social et économique: crise financière, famine et chômage, échec des États généraux et naissance de l'Assemblée nationale puis projet de nouvelle constitution.

- L'assaut sur la Bastille révèle le pouvoir du peuple et transforme la forteresse en symbole de lutte contre la tyrannie.

- Impact durable: la chute entraîne des réformes et pose les bases des droits humains avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen; elle inspire des mouvements à l'international.

Contexte historique : un climat de tension

À la veille du 14 juillet 1789, la France se trouve plongée dans une crise économique grave. Le pays supporte un lourd fardeau financier causé par des conflits militaires coûteux et une gestion fiscale inefficace. La famine et le chômage sévissent, exacerbant les frustrations populaires contre l'Ancien Régime.

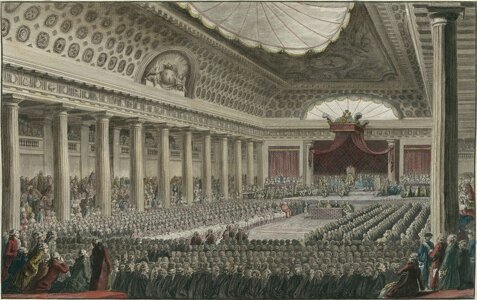

Les États généraux convoqués en mai 1789 pour trouver des solutions aux problèmes économiques échouent à satisfaire le peuple. Au lieu de cela, ils attisent davantage les tensions entre les classes sociales. Cela mène à la formation de l'Assemblée nationale constituante, qui décide de rédiger une nouvelle constitution pour la France. C'était le début de la Révolution française.

L'arrivée des insurgés à Paris

Durant les semaines précédant la prise de la Bastille, l'atmosphère à Paris devient de plus en plus électrique. La rumeur circule que le roi Louis XVI pourrait utiliser la force militaire pour dissoudre l'Assemblée nationale constituante. Ces craintes déclenchent des mouvements d'insurrection dans la capitale.

Le 12 juillet, après le renvoi de Jacques Necker, ministre populaire auprès du peuple parisien, l'indignation atteint son paroxysme. Des émeutiers envahissent les rues de Paris, incendiant des barrières fiscales et attaquant des dépôts d'armes pour se préparer à une confrontation armée.

La prise de la forteresse royale : un symbole renversé

Le 14 juillet 1789 au matin, la tension à Paris est à son comble. Les Parisiens savent qu'ils doivent agir rapidement avant que les troupes royales n'interviennent. Vers midi, des milliers de personnes se dirigent vers la Bastille, qui symbolise la monarchie absolue et la répression.

La Bastille, une forteresse royale utilisée principalement comme prison d'État, incarne tout ce que le peuple déteste de l'Ancien Régime. Bien que sa garnison soit réduite - comptant moins de cent hommes, dont beaucoup de vétérans invalides - elle reste perçue comme une menace potentielle.

L'assaut sur la Bastille

L'assaut commence peu après midi. Les émeutiers demandent la libération des prisonniers et la saisie de la poudre stockée dans la forteresse. Après plusieurs heures de négociation infructueuse et de tirs sporadiques, les portes sont forcées grâce à l'intervention de soldats dissidents rejoignant les rangs des insurgés.

En fin d'après-midi, la prise de la Bastille est achevée. Son gouverneur, Bernard-René de Launay, est capturé puis exécuté par la foule en colère. L'événement, bien que extrêmement violent, est marqué par le sentiment de triomphe du peuple sur la tyrannie royale.

Impacts immédiats et long terme

La chute de la Bastille a des répercussions immédiates et de longue durée. Ce jour représente bien plus que la simple destruction d'une prison. Il s'agit d'un tournant décisif qui montre la puissance du peuple et fragilise considérablement la monarchie absolue en place.

L'effet domino en province

La nouvelle de la prise de la Bastille se répand rapidement à travers toute la France. Dans les jours qui suivent, des mouvements similaires éclatent en province, attaquant également des châteaux seigneuriaux et autres symboles de la noblesse oppressive. Cette insurrection généralisée conduit à la Grande Peur de l'été 1789, où les élites locales fuient face aux soulèvements populaires.

- Diminution du pouvoir royal

- Accélération de la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

- Formation des premières gardes nationales

Changement de perception et symbolisme

Avec la prise de la Bastille, le peuple parisien et français voit un changement crucial dans sa perception de ses propres capacités. Pour la première fois, les citoyens réalisent qu'ils peuvent réellement inverser les rôles du pouvoir établi. La Bastille devient alors un symbole puissant de la lutte contre la tyrannie et l'oppression monarchique.

La fête nationale du 14 juillet, instituée le 6 juillet 1880, commémore cet événement fondamental. Chaque année, cette date rappelle non seulement la chute de la Bastille mais aussi l'esprit révolutionnaire qui transforma la société française.

Perspective internationale

La Révolution française, amorcée par la prise de la Bastille, a aussi un retentissement international. Cet événement inspire d'autres mouvements révolutionnaires à travers le monde, notamment en Europe et en Amérique latine.

| Pays | Réaction à la prise de la Bastille |

|---|---|

| Angleterre | Scepticisme et anticipation de tensions internes |

| États-Unis | Support moral et encouragement au mouvement révolutionnaire |

| Espagne | Préoccupation face à la propagation des idées révolutionnaires |

Influence sur les droits humains

L'influence de la prise de la Bastille se fait sentir dans la redéfinition des droits humains et du rôle des citoyens dans la société. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en août 1789, consacre des principes fondamentaux tels que l'égalité devant la loi, la liberté d'expression et la souveraineté populaire.

Ces idées révolutionnaires franchissent les frontières françaises, inspirant des réformes démocratiques ailleurs. Elles deviennent le moteur de nombreuses chartes constitutionnelles modernes, cimentant l'héritage de la Révolution française initiée par la chute de la Bastille.

Les leçons de 1789 à aujourd'hui

Comprendre la prise de la Bastille permet également de mieux appréhender notre présent. Les forces sociales, politiques et économiques à l'œuvre en 1789 trouvent des échos dans de nombreuses luttes actuelles pour la justice et l'égalité. Il ne suffit pas de connaître les événements ; il faut aussi saisir les dynamiques qui ont permis ces bouleversements.

La capacité du peuple à provoquer des changements majeurs ne doit jamais être sous-estimée. La prise de la Bastille illustre ce pouvoir de mobilisation collective et nous rappelle que chaque génération peut influencer positivement son destin en puisant dans le courage et la détermination démontrés ce jour-là.