À retenir :

- La démocratie athénienne s'organise autour de trois institutions clés : l'écclésia, la boulè et l'héliée, chacune jouant un rôle essentiel.

- L'écclésia réunit les citoyens mâles de 18 ans et plus et exerce le pouvoir législatif.

- La boulè prépare les lois et les décrets, 500 membres tirés au sort pour un mandat d'un an.

- L'héliée est un tribunal populaire de 6000 jurés tirés au sort qui juge les affaires civiles et pénales, avec plaidoiries, délibération et verdict par vote secret.

Ecclésia : l'assemblée des citoyens

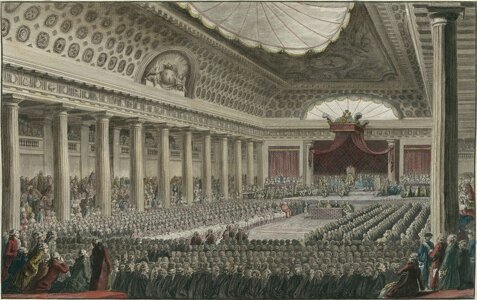

L'écclésia était l'assemblée principale de la démocratie athénienne. Elle rassemblait tous les citoyens mâles âgés de 18 ans et plus qui possédaient le droit de vote. Cette institution exerçait le pouvoir législatif et prenait les décisions majeures concernant la cité.

Les réunions de l'écclésia se tenaient régulièrement, souvent sur la colline de Pnyx, et pouvaient attirer des milliers de participants. Lors de ces assemblées, les citoyens discutaient et votaient sur divers sujets tels que les lois, la guerre et la paix, ainsi que l'adoption de politiques fiscales et militaires. Le verdict de l'écclésia reflétait la volonté collective des Athéniens.

Fonctionnement des sessions de l'écclésia

Les sessions de l'écclésia suivaient un ordre bien établi. Les participants étaient appelés à s'exprimer librement, présentant leurs arguments pour ou contre les propositions en discussion. La parole était donnée à tour de rôle, assurant ainsi que chaque voix puisse être entendue.

Une fois les débats terminés, les votes étaient organisés selon différentes méthodes, allant du lever de main au tirage au sort. L'objectif était de garantir une égalité de participation et une représentativité maximale. Les résultats déterminaient ensuite les actions à entreprendre par la cité.

Boulè : le conseil des 500

La boulè jouait un rôle préparatoire dans la démocratie athénienne. Composée de 500 membres tirés au sort parmi les citoyens, cette institution était responsable de préparer les sujets qui seraient discutés lors des séances de l'écclésia. La durée du mandat des membres de la boulè était d'un an, ce qui permettait une rotation régulière des participants.

Le tirage au sort avait pour but de prévenir la concentration du pouvoir et d'assurer une distribution équitable des responsabilités. Chaque tribu athénienne contribuait de manière égale à la composition de la boulè, garantissant ainsi une représentation proportionnelle des diverses régions de la cité.

Rôle et tâches de la boulè

La boulè examinait les propositions de lois et les projets de décrets avant leur présentation à l'écclésia. En amont des sessions de l'assemblée des citoyens, ses membres débattaient des implications des mesures envisagées et formulaient des recommandations.

Cette institution supervisait également l'administration quotidienne de la cité, contrôlant les institutions politiques de la Grèce antique comme les magistrats et les stratèges. De plus, elle gérait les finances publiques et veillait au maintien de l'ordre civique. Ses membres exerçaient donc une influence notable sur le fonctionnement général de la démocratie athénienne.

Héliée : le tribunal populaire

L'héliée représentait le système judiciaire de la démocratie athénienne. Ce tribunal populaire se composait de 6000 citoyens, aussi recrutés par tirage au sort, qui passaient en revue les affaires civiles et pénales. Comme pour la boulè, le tirage au sort prévenait la corruption et favorisait la justice équitable.

Chaque année, les héliastes, ou jurés, prêtaient serment de juger impartialement et selon les lois établies de la cité. Leur travail consistait à écouter les plaidoiries des parties en conflit, examiner les preuves présentées, et statuer sur la culpabilité ou l'innocence des accusés.

Procédures judiciaires au sein de l'héliée

Les procédures judiciaires dans l'héliée étaient très structurées. Les affaires étaient tirées au sort pour déterminer lesquelles seraient jugées, permettant ainsi de traiter un grand nombre de cas différents tout au long de l'année. Les jurés étaient assignés à des sections spécifiques pour maximiser leur efficacité et éviter toute partialité systématique.

Les plaidoiries reposaient essentiellement sur des discours prononcés par les parties elles-mêmes ou leurs représentants. Une fois les arguments exposés et débattus, les jurés délibéraient puis rendaient leur verdict par vote secret. Les peines pouvaient inclure des amendes, des exils, ou même la peine de mort, selon la gravité des infractions.

Un système interconnecté et participatif

L'interaction entre l'écclésia, la boulè et l'héliée illustre la complexité de la démocratie athénienne. Ces institutions complétaient leurs fonctions respectives, créant ainsi un équilibre des pouvoirs et une participation active des citoyens à la gestion de la cité.

- L'écclésia proposait et votait des lois, exerçant le pouvoir législatif global.

- La boulè préparait les discussions et assurait la supervision administrative.

- L'héliée rendait justice en jugeant les affaires civiles et criminelles.

Ce système collaboratif permettait de limiter les abus de pouvoir et de garantir que les décisions prises reflètent la volonté collective des citoyens. En encourageant la participation directe, il favorisait une implication citoyenne profonde qui est restée exemplaire à travers les siècles.

Impact historique et héritage contemporain

Les innovations démocratiques mises en place à Athènes ont eu une influence durable sur le développement des systèmes politiques modernes. L'idée de tirer des citoyens au sort pour assumer des responsabilités publiques a inspiré de nombreuses réflexions contemporaines sur la représentativité et la justice sociale.

De plus, le modèle athénien de séparation des pouvoirs demeure pertinent. La distinction claire entre les rôles législatifs, exécutifs et judiciaires continue de guider les structures des gouvernements actuels. Même si les contextes ont changé, les principes fondateurs de la démocratie athénienne conservent leur pertinence, illustrant leur valeur intemporelle.

| Institution | Rôle principal | Membres | Mode de sélection |

|---|---|---|---|

| Ecclésia | Pouvoir législatif | Citoyens de 18 ans et plus | Volontariat |

| Boulè | Préparation des lois | 500 membres | Tirage au sort |

| Héliée | Tribunal populaire | 6000 jurés | Tirage au sort |

Comprendre comment fonctionnaient l'écclésia, la boulè et l'héliée offre une précieuse perspective sur les mécanismes de la démocratie athénienne. Leur interaction harmonieuse et équilibrée pose les fondations d'une société où la participation citoyenne et la justice étaient centrales. Bien que nous ayons parcouru un long chemin depuis l'Antiquité, ces institutions continuent d'informer et d'inspirer notre conception de la gouvernance démocratique aujourd'hui.