À retenir :

- Les monastères médiévaux jouent un rôle clé dans la foi, l'éducation et la vie politique locale.

- Les scriptoria et les écoles monastiques préservent et transmettent le savoir par la copie des textes et l'enseignement.

- Le patrimoine culturel monastique, art liturgique, architecture et enluminures, reflète la culture et la piété de l'époque.

- Les monastères détiennent des terres fertiles et administrent des ressources locales, ce qui renforce leur influence économique et politique.

Foi et spiritualité : Le cœur battant des monastères

La foi et spiritualité occupaient une place prépondérante dans la vie quotidienne des moines et moniales. En se retirant du monde séculier, ces individus cherchaient à se consacrer entièrement à Dieu, suivant les règles monastiques strictes établies par des figures telles que saint Benoît ou saint Colomban.

Le rythme de la journée était dicté par la prière, le travail manuel et l'étude des textes sacrés. Les monastères offraient également un accueil et refuge aux pèlerins et voyageurs en quête de spiritualité. Ils étaient des havres de paix où chacun pouvait renouer avec sa foi dans un environnement propice à la méditation et au recueillement.

L'importance des règles monastiques

Les règles monastiques définissaient la vie monastique jusque dans les moindres détails. Elles régissent les prières, les repas, le travail et les interactions entre les membres de la communauté. Suivre ces règles constituait un chemin vers la perfection spirituelle, contribuant ainsi à l'atmosphère de sacralité et de dévotion qui imprégnait les monastères.

Savoir et éducation : Gardiens du savoir médiéval

Outre leur mission spirituelle, les monastères étaient des bastions du savoir et de l'éducation. Peu savaient lire et écrire; ces centres religieux s'imposaient comme les gardiens de la connaissance. La transcription manuscrite des textes anciens et récents, qu'ils soient profanes ou sacrés, garantissait la transmission du savoir et le maintien des centres spirituels et intellectuels médiévaux pour les générations à venir.

Les scriptoria, ateliers de copie des manuscrits, étaient au cœur de ce processus. Grâce à eux, des écrits essentiels ont survécu jusqu'à nos jours. Ces travaux ne se limitaient pas aux textes religieux ; nombre d'œuvres philosophiques, scientifiques et littéraires ont été copiées, étudiant divers domaines de savoir.

Les écoles monastiques

En plus des scriptoria, les monastères accueillaient souvent des écoles. Ces établissements formaient non seulement les novices entrant dans la vie monastique, mais aussi des jeunes de la noblesse ou de familles aisées. Certains futurs dirigeants y recevaient leurs premières notions de gouvernement et administration.

Cela montre comment les monastères étaient des lieux d'apprentissage crucial pour maintenir le lien entre savoir et éducation, servant tant leur communauté interne que la société environnante.

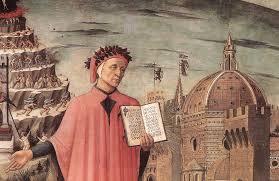

Culture et préservation : Des trésors artistiques et architecturaux

Les monastères étaient aussi des creusets de production artistique et culturelle. L'art liturgique, l'architecture des bâtiments, et les enluminures des manuscrits sont autant de témoignages du patrimoine religieux et culturel de cette époque. La beauté des édifices monastiques reflétait la grandeur et la solennité de la foi abritée entre leurs murs.

Ces constructions imposantes répondant à des critères architecturaux précis ont perduré au fil des siècles. Les peintures murales, vitraux et mobilier d'époque témoignent de l'attention portée au détail et de l'habileté des artisans mobilisés.

Rôle social et services communautaires

Au-delà de leurs contributions artistiques, les monastères servaient souvent leurs communautés locales. Ils jouaient un rôle crucial dans le soutien aux plus démunis, offrant nourriture et abri aux nécessiteux. Parfois, ils fournissaient également des services médicaux rudimentaires, utilisant des plantes médicinales cultivées dans les jardins du cloître.

Toute cette aide solidaire faisait partie intégrante de leurs missions et renforçait leur pouvoir et influence au sein de la société médiévale.

Pouvoir politique et économique : Une autorité indéniable

Les monastères exerçaient un pouvoir politique majeur sur la scène féodale. Dotés de terres fertiles et vastes, souvent offertes par des seigneurs souhaitant gagner le salut divin, ils venaient à peser lourdement dans l'économie régionale. Les revenus générés par la terre, les dons et autres activités agricoles rendaient certains monastères extrêmement riches.

Par ailleurs, leur proximité avec les autorités civiles et religieuses leur conférait une influence politique considérable. À travers diverses réformes et restaurations, les monastères soutenaient et participaient activement à la gestion locale, influençant décisions et orientations politiques.

Monachisme et vie monastique : Un modèle d'organisation efficace

Les structures internes rigides reposaient sur une hiérarchie bien définie. Chaque membre savait quelles tâches et responsabilités lui incombaient. Cette organisation efficace favorisait non seulement la cohérence interne mais aussi l'efficacité des opérations journalières.

| Fonction | Description |

|---|---|

| Abbé/Abbesse | Chef suprême de l'établissement. Prenait toutes les principales décisions. |

| Prieur | Directeur adjoint, aidait dans l'administration courante. |

| Cellérier | Responsable des biens matériels et des finances du monastère. |

| Bibliothécaire | Supervise la bibliothèque et les copies de manuscrits. |

| Infirmier | Soins de santé pour les résidents du monastère. |

L'organisation monastique et la stricte division des rôles créaient une efficience remarquable. Chaque moine et chaque moniale avaient des tâches claires, qu'il s'agisse de gérer les ressources, prendre soin des malades, ou préserver le savoir. C'était un véritable microcosme autosuffisant.

Accueil et refuge : Portes toujours ouvertes

Certaines congrégations n'hésitaient pas à ouvrir grand leurs portes pour accueillir les indigents, les réfugiés ou les pèlerins. Cet accueil et refuge résultait souvent d'une volonté de charité chrétienne, d'enrichir sa propre spiritualité en rendant service aux autres, tout en renforçant leur rôle social et services communautaires.

Ce geste charitable paliait parfois aux manquements des pouvoirs laïques à pourvoir aux besoins des plus vulnérables, consolidant ainsi la confiance et le respect vis-à-vis des populations locales.

Réforme et restauration : Innovations continues

Tout au long du Moyen Âge, les pratiques et organisations monastiques connaissaient des périodes de réforme et restauration. De grands mouvements comme celui de Cluny eurent pour but de raffermir la discipline et accroître la piété.

À travers ces changements, les monastères modernisaient constamment leur approche aussi bien en termes spirituels que pratiques, continuant à tenir une place centrale face aux réalités changeantes du monde médiéval.

- Renforcement des règles disciplinaires.

- Établissement de nouveaux ordres plus austères.

- Mise en œuvre de techniques agricoles avancées.

- Extension des bibliothèques et centres d'études.

Les innovations apportées amélioraient à la fois la qualité de vie interne et élargissaient l'influence des monastères.