À retenir :

- Le Christianisme est un facteur clé dans le déclin de l'Empire romain selon certaines analyses, lié à une transformation religieuse et à la perte de cohésion civique et militaire.

- Montée du christianisme et réformes impériales : Constantin Ier accorde la liberté religieuse en 313, puis Théodose Ier fait du christianisme la religion officielle en 380.

- Influence sociale et culturelle : les temples païens ferment et l'Église étend son influence, modifiant les rites et les valeurs de la société.

- Le débat moderne privilégie une explication multifactorielle : le christianisme joue un rôle parmi d'autres facteurs comme les crises économiques, les invasions et les luttes de pouvoir.

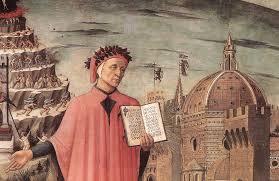

La montée du christianisme

Pour mieux cerner le rôle du christianisme dans la chute de l'empire romain, il est essentiel de revenir sur son ascension. Le christianisme, apparu en Judée au début du premier siècle, a rapidement gagné en popularité malgré les persécutions initiales sous différents empereurs romains. Ce n'est qu'à partir du règne de Constantin Ier que la situation a radicalement changé grâce à l'édit de Constantin en 313, proclamant la liberté religieuse pour les chrétiens.

Ce geste a marqué le début de la transformation religieuse de l'empire. Par la suite, Théodose Ier a fait du christianisme la religion officielle de l'État avec l'édit de Thessalonique en 380. Cette décision a eu des répercussions significatives sur toute la société romaine.

L'influence sociale et culturelle

Avec le christianisme devenu religion officielle, l'influence socioculturelle de cette foi s'est considérablement renforcée. Les temples païens ont été fermés ou détruits, et les rites traditionnels païens abandonnés. Cette conversion massive a provoqué une rupture avec les anciennes coutumes romaines qui voulaient autrefois cimenter la cohésion sociale et culturelle de l'empire.

En adoptant le christianisme, certains pensent que l'empire romain a perdu une partie de ses valeurs civiques et militaires traditionnelles. La philosophie chrétienne, centrée autour de la charité et de l'abnégation, se substitua aux philosophies antiques mettant l'accent sur la vertu guerrière et la loyauté envers l'empereur.

Les arguments pour la responsabilité du christianisme

Certaines analyses comme celle d'Edward Gibbon, célèbre historien britannique, soutiennent que le christianisme a effectivement contribué au déclin de Rome. Dans son ouvrage "The History of the Decline and Fall of the Roman Empire", Gibbon avance que la nouvelle foi a détourné l'attention de nombreux citoyens romains des affaires publiques et militaires vers des préoccupations spirituelles. Il suggère que cela a conduit à un affaiblissement de l'unité et de la vitalité militaire de l'empire.

- Affaiblissement militaire : Avec moins d'adhésion aux valeurs martiales et davantage de place accordée à la vie monastique.

- Détournement des ressources : Les richesses ont été redirigées vers l'Église, privant ainsi l'État des fonds nécessaires pour défendre ses vastes frontières.

- Fracturation sociale : La division entre païens et chrétiens aurait exacerbé les tensions internes.

Critiques de cette thèse

Malgré le poids de l'argumentaire de Gibbon, d'autres historiens contestent cette vision simpliste. En effet, ils estiment que la décadence était liée à plusieurs facteurs indépendants du facteur religieux. La surexpansion territoriale, les invasions barbares ou encore les crises économiques sont souvent invoquées pour expliquer la désintégration de l'empire romain.

Par ailleurs, ils soulignent que le christianisme a aussi apporté une certaine stabilité en unifiant divers peuples sous une même bannière religieuse, préservant ainsi quelques fragments de l'empire face aux turbulences politiques. Pour ces critiques, l'effondrement de l'Empire romain est davantage une question de complexité multi-factorielle plutôt que l'effet isolé d'une seule cause.

L'Empire romain avant et après la Christianisation

| Période | Société et culture | État et politique | Religion et philosophie |

|---|---|---|---|

| Avant la Christianisation | Cohésion autour des valeurs romaines traditionnelles | Organisation centralisée mais flexible selon les périodes | Religion polythéiste, importance des cultes civiques |

| Après la Christianisation | Transition vers des valeurs chrétiennes, influence croissante de l'Église | Rigidité accrue, conflits internes et division entre païens et chrétiens | Christianisme dominant, abandon des anciens cultes |

Transformation de la philosophie et des moeurs

Dans l'ancien empire, la philosophie stoïcienne jouait un grand rôle, prônant la rationalité, le courage et la modération. Le passage au christianisme a introduit des concepts nouveaux tels que le pardon, la miséricorde, et une certaine défiance vis-à-vis de l'accumulation des biens matériels. Ces changements éthiques ont sans doute remodelé les comportements quotidiens des Romains, mais cette évolution était-elle néfaste pour leur société militarisée ? C'est un point où les avis divergent largement.

Il convient aussi de rappeler que le christianisme des premiers siècles n'était pas homogène et comportait une diversité de courants, souvent en désaccord. Cela a parfois mené à des schismes et des disputes théologiques qui ont peut-être sapé l'unité impériale. Cependant, attribuer uniquement à cette diversité la chute de l'empire serait réducteur.

Les autres facteurs clés de la chute de l'empire

En plus du christianisme, beaucoup d'autres éléments ont contribué au déclin de l'empire romain. Les crises économiques répétitives, marquées par une inflation galopante et une fiscalité écrasante, ont pesé lourdement sur l'efficacité administrative et militaire de l'empire. De multiples invasions barbares, notamment celles des Goths, Huns et Vandales, ont également ravagé les provinces romaines, exposant les faiblesses de la défense impériale.

Les luttes intestines pour le pouvoir, souvent sanglantes, ont entraîné une instabilité chronique au sommet de l'État. L'ampleur géographique de l'empire le rendait difficile à gérer, exacerbée par des communications lentes et inefficaces. Tous ces facteurs combinés montrent bien que la chute de l'empire romain ne peut se réduire à une seule cause.

Analyse contemporaine et études récentes

De nos jours, nombreux sont les chercheurs proposant des approches pluridisciplinaires pour étudier la chute de l'empire romain. Ils utilisent des outils modernes de l'archéologie, de la numismatique et de la climatologie pour offrir des visions plus nuancées. Ces recherches soulignent souvent comment ensemble, les pressions intérieures et extérieures ont abouti à l'effondrement toujours partiel et progressif de l'empire jusqu'à sa fin formelle en 476 ap. J.-C. en Occident.

La transformation religieuse de l'empire romain continue de fasciner. Bien que le débat soit loin d'être clos, il est clair que le christianisme a joué un rôle significatif en façonnant la société romaine tardive. Cependant, considérer cette transition religieuse comme le seul facteur de la chute minimise l'impact des nombreux autres défis auxquels l'empire romain faisait face.

Il apparaît que la question du rôle exact du christianisme dans la chute de l'empire romain ne trouve pas de réponse simple. Les opinions varient et l'histoire conserve une complexité propre à chaque grande civilisation en déclin. Pour les passionnés d'histoire, c'est une invitation perpétuelle à explorer, analyser et débattre des multiples facettes de ce long processus de transformation.